Che fine ha fatto il dodo?

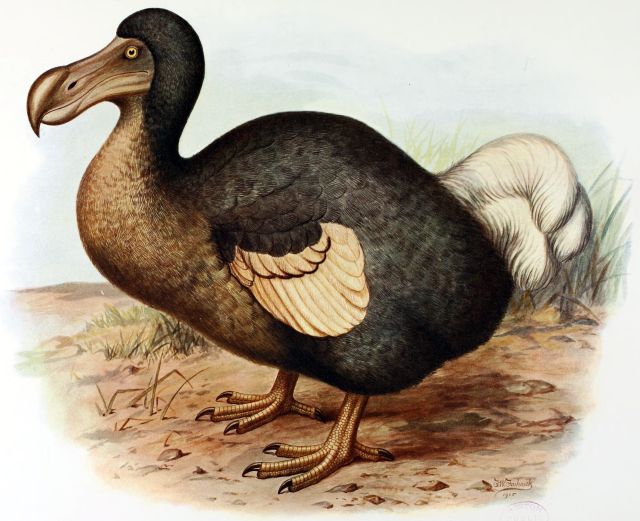

Il dodo (Raphus cucullatus) era un uccello dall’aspetto particolare: goffo, incapace di volare, con un enorme e ingombrante becco dalla punta ricurva. Uno strano mix tra un gabbiano, un’anatra e un tacchino.

Originario dell’isola Mauritius (un’isola appartenente all’arcipelago delle Mascarene, ubicate a est del Madagascar nell’Oceano Indiano), il dodo si era evoluto in un ambiente che non aveva avuto contatti con altre terre per decine di milioni di anni. Priva di mammiferi predatori l’isola divenne l’habitat adatto per molti uccelli, alcuni dei quali, nel tempo, persero addirittura la capacità di volare.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Alla brutalità e alla violenza gratuite si aggiunse anche la distruzione dell’habitat del dodo per l’introduzione nell’isola di animali domestici (soprattutto cani e maiali) che arrivarono anche nelle zone più inaccessibili e dei topi che divorarono senza pietà pulcini e uova depositate direttamente sul terreno.

Dopo solo poche decine di anni dalla colonizzazione dell’isola il dodo era oramai scomparso e di lui ne rimase un solo esemplare imbalsamato (che qualche anno più tardi fu divorato dai tarli) e ne rimangono ora solamente alcune rappresentazioni pittoriche.

Ma non è finita qui perché, intorno al 1970, alcuni ricercatori si accorsero che un albero molto diffuso sull’isola Mauritius, il tambalacoquela (Sideroxylon grandiflorum, chiamata in passato Calvaria maior), non si riproduceva più. E non lo faceva già da molto tempo. Dopo approfonditi studi ci si accorse che tale problema era direttamente collegato all’estinzione del dodo perché l’uccello era l’unico animale presente sull’isola in grado di rompere il resistente guscio dei frutti e di nutrirsene. In tal modo i semi, ingoiati assieme alla polpa, venivano erosi dallo stomaco e poi espulsi con le feci che davano possibilità agli stessi di germogliare e di contribuire alla prosecuzione della specie. Su tali basi è ragionevole pensare che anche il tambalacoquelala, non avendo più animali in grado di svolgere la stessa funzione del dodo, potrà essere trascinato anch’esso nel baratro dell’estinzione.

La storia del dodo e della pianta ad esso indirettamente collegata (la relazione è stata scoperta solo dopo circa 200 anni dall’estinzione dell’animale!) ci fa comprendere chiaramente come non siano ancora del tutto chiari alla scienza gli effetti sugli ecosistemi di una estinzione di singoli animali o di singoli vegetali, anche se molto probabilmente sono più gravi di quello che si possa pensare.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

Tali relazioni interessano anche l’uomo e le sue attività (si pensi alla funzione impollinatrice degli insetti). Pertanto, anche se la perdita dell’insignificante dodo o dello sconosciuto tambalacoquela possano sembrare insignificanti di fronte al nuovo tablet dallo schermo touch, al nuovo motore diesel da 150 cavalli o alla nuova moda dei leggins, in realtà ci dovrebbero far comprendere come, invece, ci saremmo dovuti e ci dovremmo impegnare fortemente alla loro difesa perché, in gioco, non c’è il nostro divertimento ma la nostra sopravvivenza su questi pianeta verde-blu.

_____

Fonte: Giuseppe Brillante, “L’ecologia spiegata ai ragazzi”, Mondadori (2010)

Foto: Wikipedia – (1) Quadro della testa di un dodo di Cornelis Saftleven (1638): l’ultima descrizione originale; (2) Il famoso “Edwards’ Dodo” dipinto da Roelant Savery (1626).

Lascia un commento