Monthly Archives: Maggio 2013

Lucciole

Non so chi abbia stessa fortuna che ho io di avere, in questo periodo dell’anno, le lucciole nel proprio giardino. Sono animali splendidi, effimeri, delicati, anonimi di giorno ma che, al calar del buio, con quel loro corpo nero affusolato, dall’addome producono un fascio luminoso pulsante.

Vederle volare, la sera, è uno spettacolo che toglie di dosso lo stress di una dura giornata di lavoro o le preoccupazioni più diverse.

Le lucciole, però, sono sempre meno frequenti nei nostri giardini o nelle campagne. Per le cause più diverse che sarebbe difficile elencare. Ne è prova la scienza, ne è prova sia la mia esperienza personale sia i racconti di nonni e genitori che narrano di averne viste in grandi quantità nella loro infanzia. Della loro scomparsa ne parlò anche Pier Paolo Pasolini in un articolo del 1 febbraio 1975 pubblicato sul Corriere della Sera.

Mi chiedo se noi, che siamo andati sulla luna (forse!?), che voliamo in poche ore da un paese all’altro, che effettuiamo trapianti di organi, che comunichiamo in tempo reale da un continente ad un altro, ci possiamo permettere di chiamare “progresso” anche la perdita delle lucciole!

La vera green economy non è quella che si autoincensa di perseguire la sostenibilità ambientale senza in realtà mutare nulla rispetto al passato o creando addirittura problemi più gravi ma è quella che si preoccupa, nell’ambito del progresso dell’uomo, anche della difesa di esseri apparentemente insignificanti come le lucciole. Sembra difficile da comprendere ma la nostra sopravvivenza passa anche attraverso la loro difesa.

_____

Mobili in Cartone

“Dacci un cartone e noi facciamo un mobile” recita il sito www.mobilicartone.it.

I mobili proposti sono pensati per allestire fiere, creare eventi, arredare show-room temporanei ma nulla esclude che possano essere usati anche in ambito lavorativo o domestico. L’idea è quella di evitare grandi sprechi di materiale impiegando un materiale – il cartone (1) – che è:

- ecologico

- riciclato

- riciclabile

- leggero

- economico

Il cartone utilizzato è ondulato a triplo strato (per essere sufficientemente resistente) e può essere personalizzato con stampe digitali o altri elementi di decoro. Esso è leggero, facile da trasportare e da incollare e, a fine vita, è completamente riciclabile. I mobili vengono consegnati piatti e pre-piegati, subito pronti per essere montati e incollati.

I tavoli sono testati per carichi intorno ai 30 kg statici; lo sgabello è testato per 90/100 kg di peso distribuito. In ogni caso tutti i mobili non sopportano pesi puntiformi che possono bucarli o ammaccarli.

I tavoli sono testati per carichi intorno ai 30 kg statici; lo sgabello è testato per 90/100 kg di peso distribuito. In ogni caso tutti i mobili non sopportano pesi puntiformi che possono bucarli o ammaccarli.

Mobili in Cartone è stata la prima iniziativa in Italia a commercializzare via web prodotti interamente realizzati in cartone (riciclato all’80% e riciclabile al 100%).

_____

(1) Secondo un’analisi del ciclo di vita (LCA) del cartone ondulato, per ottenere 1 kg di cartone occorrono 260 grammi di legno. Sulla base di diversi studi di LCA l’energia per la produzione di 1 kg di pannelli di legno è paragonabile a quella per 1 kg di cartone. Il risparmio energetico deriva dalla minore quantità di materiale utilizzato.

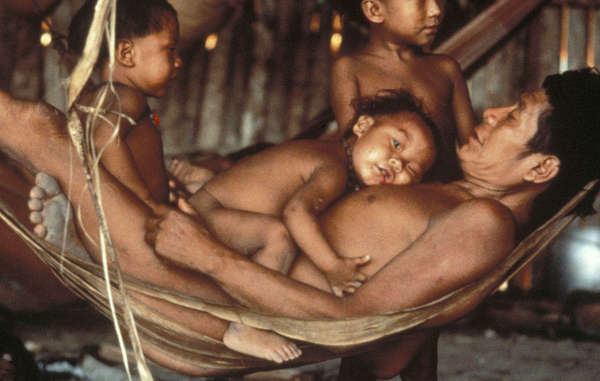

Yanomami

Gli Yanomami sono un popolo indigeno che vive nella foresta pluviale di aree remote del nord del Brasile e del sud del Venezuela. Essi abitano in grandi case comuni che possono ospitare fino a 400 individui la cui area centrale viene utilizzata per attività rituali, feste o giochi nonché per il fuoco collettivo attorno al quale vengono appese le amache dove la gente si tiene al caldo durante la notte. Ogni famiglia dispone poi di uno spazio proprio dove prepara e cucina il cibo durante il giorno. Gli Yanomami, che vivono in comunità indipendenti le une dalle altre, credono fortemente nell’eguaglianza delle persone. Infatti non riconoscono capi e le decisioni vengono prese mediante consenso che si perfeziona anche dopo lunghi dibattiti dove tutti possono prendere la parola.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Gli Yanomami hanno un’immensa conoscenza botanica e utilizzano quasi esclusivamente la foresta (circa 500 piante) per tutti gli scopi della loro esistenza. Le piante selvatiche commestibili sono utilizzate regolarmente per integrare quelle coltivate negli orti e diventano particolarmente importanti quando gli Yanomami viaggiano lontano dai loro villaggi. Il legno è usato per costruire case, utensili e armi, ma anche come combustibile e per molti altri scopi. Varie specie fibrose sono utilizzate per realizzare corde e fasce, per intrecciare cesti e amache temporanee. Da molte altre specie poi ricavano tinture, veleni, medicine, pitture per il corpo, tetti, profumi, droghe allucinogene e così via. Essi si sostengono in parte attraverso la caccia, la raccolta e la pesca ma la maggior parte del fabbisogno alimentare deriva dalla coltivazione di piante in grandi orti ricavati nella foresta che rinnovano ogni 2/3 anni a causa del fatto che il suolo dell’Amazzonia non è molto fertile.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

In merito alla conoscenza (1) che gli Yanomami hanno dell’ecologia della foresta si può osservare, ad esempio, che sanno quali sono gli alberi che, una volta caduti e in fase di decomposizione, ospitano larve d’insetto commestibili (a volte li fanno cadere deliberatamente a questo scopo). Conoscono le specie che nutrono la popolazione dei bruchi commestibili in certi periodi dell’anno, e quali sono i fiori preferiti dalle numerose specie di api da miele selvatico che loro riconoscono. Tuttavia, non è solo una conoscenza utilitarista: gli Yanomami sono grandi osservatori della natura e nel corso di tutta la vita continuano ad accumulare conoscenze sulle complesse relazioni tra piante e animali, sulla base delle proprie esperienze dirette.

Tale loro conoscenza li porta ad avere un impatto totalmente sostenibile sull’ambiente circostante in quanto parte di un sistema instaurato da molto tempo e sviluppato in modo tale da impedire loro di rimanere a corto di risorse. Quando gli animali scarseggiano, spesso la comunità si sposta, abbandona le radure create attorno al villaggio per ritornarvi solo dopo qualche anno quando la foresta ha iniziato a ristabilirsi. Usano comunque il veleno per catturare i pesci nei fiumi, riducono la popolazione dei mammiferi, abbattono alberi e a volte spogliano interi palmeti per ricoprire i tetti delle loro case, ma quel che conta è che prendono dalla foresta solo quanto occorre per sopravvivere. E lo fanno in modo ponderato, basandosi su un’approfondita comprensione di quello che fanno e di quello che la foresta può o non può dare.

In merito alla medicina e alla salute, per gli Yanomami ogni problema di salute ha le sue cure attraverso ciò che trovano e che riconoscono nella foresta, ad eccezione di alcune malattie infettive introdotte dall’esterno (soprattutto da parte dei visitatori “civili”), di cui essi hanno un’esperienza limitata.

Purtroppo gli Yanomami, come un po’ tutte le popolazioni tribali, sono minacciati dalla nostra avidità economica: in particolare dai tagliatori di legname e dai minatori che, sia in passato sia ancora adesso, si addentrano nella foresta e usano violenza per scacciare le tribù dalle loro terre. In più i cercatori d’oro inquinano le terre e i fiumi con il mercurio che sta seriamente minacciando la loro salute.

Perdere una tale popolazione e un tale patrimonio di conoscenze può rappresentare un’enorme vuoto per il genere umano sia dal lato degli aspetti tecnici di utilizzo dei prodotti della foresta sia dal lato della conoscenza botanica ed erboristica. Inoltre perdere gli Yanomami potrebbe rappresentare un enorme vuoto dal punto di vista filosofico perché l’ambiente e la terra sono talmente radicati nella loro cultura (materiale e spirituale) che la sola idea di poterli distruggere risulta per loro totalmente ripugnante. A differenza di noi, invece, che con la nostra arroganza culturale, tecnico-scientifica e di stile di vita abbiamo perso totalmente il contatto con la natura tanto da non renderci conto sia dei danni che stiamo provocando sia delle possibili soluzioni condivise e praticabili per risolverli.

A pensarci bene la cosa che più mi inquieta di noi e della nostra “civiltà evoluta” è il fatto che, mentre nella foresta gli Yanomami si devono difendere collettivamente dagli animali selvatici, noi, nelle nostre città, ci dobbiamo difendere individualmente da altri esseri umani. Su queste basi mi sa che abbiamo molto da imparare dagli Yanomami!

_____

(1) Informazioni fornite dal dott. William Milliken, etnobotanico presso i Giardini Botanici Reali di Kew a Londra e grande studioso dei rapporti tra popolazioni indigene americane, biodiversità e risorse.

Fonte: Survival

Foto: Survival

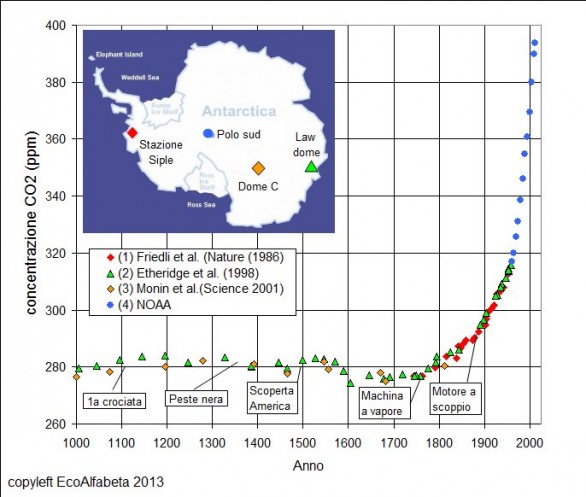

400 ppm

In fin dei conti erano solo 3 milioni di anni che non avevamo una tale concentrazione di CO2 in atmosfera. Cosa volete mai che sia!

A parte l’ironia si deve osservare che nel 2012 le emissioni globali di CO2 hanno raggiunto il livello di 35,6 miliardi di tonnellate (in crescita del 2,6% rispetto al 2011). Inoltre è di questi giorni la notizia che la concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto le 400 ppm (parti per milione) (1). Secondo gli studiosi tale livello fu raggiunto solamente tra i 3,2 e i 5 milioni di anni fa (quando non c’era alcuna traccia dell’Homo sapiens), caratterizzati da temperature medie della Terra più elevate di 3° C e 4° C rispetto ad ora (ai poli erano più alte di 10° C) e da un livello dei mari più elevato tra i 5 e i 40 metri.

Ovviamente il Pianeta era in perfetto equilibrio, ma la vita che lo caratterizzava era molto diversa da quella attuale! Ed è questa è la domanda che ci dovremmo porre perché il nuovo equilibrio che la Terra sicuramente raggiungerà lo otterrà a quale prezzo?

Visto che la concentrazione di CO2 nell’atmosfera nell’era preindustriale (1) è rimasta per migliaia di anni intorno ai 280 ppm, si può osservare come in poco meno di due secoli la dipendenza della “civiltà” dalle fonti fossili per la produzione di energia mediante combustione abbia e stia profondamente alterando le condizioni climatiche del pianeta e la possibilità che lo stesso possa ospitare la vita (anche la nostra) così come la conosciamo ora. L’elemento più preoccupante è che i cambiamenti si stanno realizzando ad una velocità tale da impedire agevolmente qualsiasi forma di adattamento.

Il dramma in tutto ciò è che non si vede una via di fuga dal problema: le emissioni globali annualmente aumentano (anziché diminuire) perché l’industria e la politica, colpevolmente ciechi e sordi di fronte ai gravi rischi, anziché puntare su sistemi alternativi di produzione energetica ed ostacolare quelli climalteranti, puntano ancora tutto sul carbone, sul petrolio e sul gas (2). È come vedere un fumatore al quale hanno diagnosticato un grave tumore al polmone che rimane attaccato al vizio delle sue sigarette aspettando, senza alcuna cura, una morte che inevitabilmente e dolorosamente arriverà!

L’unico modo per poter sperare di congelare il processo di cambiamento del clima è quello di puntare tutto, da subito, sulla rivoluzione energetica che consiste in tre ingredienti fondamentali: utilizzo di fonti rinnovabili; efficienza energetica; produzione di energia distribuita e locale. Il tutto condito almeno dalla salvaguardia (e, se possibile, dall’incremento) delle immense foreste della Terra.

_____

(1) La concentrazione della CO2 atmosferica è stata misurata a partire dal 1959. Le misurazioni storiche della CO2 (che risalgono fino a 800.000 anni fa) sono state effettuate sulle bollicine d’aria intrappolate a profondità crescenti nel ghiaccio antartico. Fonti: Friedli, Etheridge, Monnin e NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

(2) Dalla Cina al Canada, dall’Australia all’Artico, dall’Europa all’Africa sono numerosissimi i progetti per aumentare i livelli di sfruttamento dei giacimenti di carbone, petrolio, sabbie bituminose e gas. Si tratta di progetti anche molto impattanti a livello ambientale e sociale come, ad esempio, il fracking.

Fonte: Greenpeace

Grafico: EcoAlfabeta

Adesso basta!

ll parco eolico autostradale

Qualche anno fa, percorrendo frequentemente l’autostrada A4 per motivi di lavoro, ne vedevo un prototipo installato non lontano da un cavalcavia. Dopo una prima fase di dubbio nella quale mi chiedevo cosa fosse, ho capito che la strana turbina verticale che ruotava al passaggio del traffico non poteva essere che un’originale strumento per la produzione di energia elettrica.

In effetti, come riporta “la Repubblica”, l’idea è venuta nel 2010 a tre amici durante una cena a Verona (la mia città) dove hanno immaginato di produrre energia in un modo particolare, cioè sfruttando quel fastidioso (e pericoloso) spostamento d’aria prodotto dal traffico autostradale, in particolare quello dei camion.

Dopo 3 anni di sperimentazioni i risultati sono stati abbastanza incoraggianti ed ENEL ha deciso di investire 250 mila euro nella ATEA, la start-up di Giovanni Favalli, Stefano Sciurpa e Gianluca Gennai, con l’impegno di investirne altri 400 mila qualora i risultati si rivelino positivi. In particolare il prototipo iniziale, costituito da una turbina dalla potenza nominale di 2,2 kW e un diametro di vela di 1,2 m, ha prodotto giornalmente 9 kWh di energia che, dopo alcune modifiche intervenute, è arrivata a 12 kWh. Il che equivale a dire che, in circa 250 giorni utili di produzione, sia stato soddisfatto il fabbisogno annuale di una famiglia media.

Il passo successivo sarà quello di sperimentare una turbina più potente da 9,2 kW e, se i risultati saranno buoni, quello di installare un piccolo parco eolico autostradale costituito da 10 pale eoliche a 50 m l’una dalle altre.

L’obiettivo è naturalmente quello di sfruttare l’energia cinetica prodotta dallo spostamento d’aria degli automezzi che sfrecciano in autostrada (1) (un’energia che altrimenti andrebbe sprecata) per azionare il moto rotatorio di una turbina ad asse verticale e, in tal modo, produrre energia elettrica “eolica”. L’idea, anche se non risolverà la fame di energia del mondo moderno, è molto buona per le seguenti ragioni:

- sfrutta un’energia, quella cinetica, che in sé può essere definita “pulita”

- sfrutta un’energia che altrimenti andrebbe perduta

- alimenta la rete con un’energia prodotta da una fonte alternativa rispetto a quelle già impiegate (maggiori sono le fonti maggiore sarà la sicurezza di approvvigionamento)

- sviluppa un sistema tecnico-economico locale, fatto soprattutto di conoscenza.

Anche se l’idea non è del tutto nuova speriamo che il progetto possa proseguire nel suo cammino evolutivo e non trovi troppe resistenze (soprattutto da parte di qualche lobby) perché, anche se limitato, rappresenta pur sempre una goccia che, assieme a molte altre, contribuisce a costruire l’oceano (della sostenibilità).

_____

(1) Dati statistici del 2010 ponevano l’Italia al secondo posto in Europa per volume di traffico circolante sulla rete stradale e autostradale.

“Grazie a Lei la Terra vivrà più a lungo”

“Grazie a Lei la Terra vivrà più a lungo.

Insieme possiamo contribuire a preservare la salute dell’ambiente, anche con un piccolo gesto come quello di rinunciare al cambio degli asciugamani. Meno cloro e detergenti nei fiumi e nei mari, più acqua per la terra.

A dimostrazione dell’impegno di XXX, questo messaggio e tutti gli altri che troverà nella stanza, sono realizzati utilizzando solo carta riciclata.

PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEGLI ASCIUGAMANI LI LASCI ALL’INTERNO DELLA VASCA O DELLA DOCCIA.”

Come non essere d’accordo con questo messaggio riportato nella stanza di una importante catena alberghiera che frequento da tempo per soggiorni lavorativi?

Il problema è che gran parte delle cose scritte a mio avviso non rappresentano, per l’organizzazione in oggetto, un percorso convinto verso la sostenibilità ambientale ma, piuttosto, un’asettica comunicazione commerciale volta ad enfatizzare le virtù aziendali su un argomento “di moda”, senza troppa convinzione pratica.

Con molta umiltà e senza riferimenti specifici perché non è mia intenzione agire direttamente verso tale azienda, proverei ad utilizzare questa interessante comunicazione per analizzare le motivazioni di tale mia considerazione e per proporre vere soluzioni per raggiungere, a piccoli passi, con piccoli miglioramenti continui – sia culturali che tecnici – l’obiettivo della concreta sostenibilità ambientale.

- Innanzitutto, nel titolo della comunicazione, è totalmente sbagliata la considerazione che, attraverso comportamenti virtuosi da parte del cliente, la Terra vivrà più a lungo. La Terra, almeno per qualche miliardo di anni – salvo collisioni con asteroidi di grandi dimensioni che si trovassero a transitare sulla sua traiettoria – non avrà alcun problema di sopravvivenza. Quello che, invece, è messo in discussione è la sopravvivenza sul pianeta Terra della razza umana o, tuttalpiù, la sopravvivenza della civiltà e del benessere raggiunto.

- Nel messaggio è enfatizzato il fatto che tutte le comunicazioni informative che si trovano nella stanza sono realizzate su carta riciclata. Obiettivamente mi sembra un po’ pochino che solo le comunicazioni ambientali siano effettuate in carta riciclata. E la carta igienica? I tovaglioli, i fogli per appunti? E cosa dire dei saponi, della pulizia della stanza o quella delle lenzuola? E il cibo offerto? Oppure la gestione delle aree verdi e dei trasporti?

- Nonostante i miei numerosi tentativi provati e riprovati durante tutti i soggiorni che ho fatto, gli asciugamani mi sono sempre stati cambiati quotidianamente, in aperto disaccordo con la politica ambientale proposta che prevede il cambio solo se lasciati all’interno della vasca o della doccia.

In effetti io sarò particolarmente esigente e, magari, un po’ più preparato della media per valutare l’effettiva sostenibilità ambientale di un’attività produttiva ma, quasi certamente, non premierei un’attività imprenditoriale che professa un percorso di responsabilità ambientale che poi non rispetta e non migliora nel tempo. Ovviamente darei più credito a quelle aziende che si dimostrino concretamente virtuose sull’argomento ma, onestamente, premierei più volentieri anche quelle piccole e a conduzione familiare che non fanno ancora nulla ma che si dimostrino sensibili al tema.

Sono fermamente convinto che la sostenibilità ambientale non sia un bollino da apporre sul sito internet o sulla carta intestata e nemmeno sia un elemento del marketing, come può essere il bel sorriso di una modella o la notorietà di una persona dello spettacolo.

Essa è un percorso concreto, anche silenzioso e invisibile, che ci deve porre seriamente in una nuova dimensione rispetto al mondo che ci circonda.

_____

Noi siamo Natura

Noi siamo natura e il nostro corpo è il contenitore che racchiude e custodisce la nostra essenza.

Come pretendere di stare bene e di essere in salute se non abbiamo il più totale rispetto per tutto ciò che ci circonda e, in particolare, di ciò che mettiamo dentro di noi: l’aria, l’acqua, il cibo?

Con particolare attenzione a quest’ultimo poche e semplici sono le regole che ci consentono un’alimentazione sana, di qualità, in armonia con noi stessi e con quello che ci circonda, ovvero con i principi del nostro funzionamento metabolico e con le dinamiche di equilibrio del pianeta che ci ospita (in buona sostanza la bioimitazione!).

Proverò ad elencarne alcune, quelle che ritengo essere le più importanti e sulle quali non è possibile derogare:

- L’alimentazione di base deve essere fondata sull’assunzione di vegetali, in particolare non troppo lavorati e, possibilmente, anche crudi. L’elevato consumo di carne, di pesce e di derivati animali è troppo impattante, oltre che sulla salute, anche a livello energetico e di uso delle risorse (consumo di territorio, di acqua e depauperamento degli oceani).

- I metodi di produzione del cibo devono essere scarsamente impattanti sugli equilibri ecologici dell’ambiente che ci circonda. Per semplicità si potrebbe fare riferimento all’agricoltura biologica o biodinamica ma sono validi tutti i metodi che potremmo definire “naturali” e cioè che non usano prodotti chimici di sintesi, che risparmiano acqua e che consentono la coesistenza a tutti gli esseri viventi del Pianeta

- La produzione deve essere locale e i consumi devono essere “di stagione” perché i cibi trasportati per lunghe distanze, oltre a consumare enormi quantità di energia e di risorse, nel processo di lunga conservazione perdono una buona parte delle loro proprietà organiche e nutritive.

Diffidate da chi, adducendo le più diverse motivazioni, vi propone il contrario. Essi basano le convinzioni – quando non sono direttamente al soldo dei produttori – su ricerche scientifiche settoriali o finanziate in maniera dubbia che non hanno una visione olistica e che perdono di vista il fatto che…

… noi siamo natura e la natura è noi!

Hirsch Natur | Calze

L’azienda Hirsch Natur è stata fondata nel 1928 a Laer (vicino a Münster) in Westphalia da Franz Kloppenborg, un ristoratore e agente di commercio. La prima macchina per la tessitura fu posizionata nella sala da ballo del ristorante di famiglia e ,originariamente, fu dedicata alla produzione di calze da lavoro. Fu solo a partire dagli anni ’80 che l’azienda decise di produrre una collezione di calze con tessuti naturali e tale attività, negli anni, è cresciuta sempre di più sino a diventare l’attività principale dell’azienda.

Le calze attualmente in produzione prevedono diversi modelli per svariati usi (sport, tempo libero, comfort, eleganti) e sono prodotte nei seguenti materiali:

Le calze attualmente in produzione prevedono diversi modelli per svariati usi (sport, tempo libero, comfort, eleganti) e sono prodotte nei seguenti materiali:

- lana biologica

- cotone biologico

- bamboo (1)

- lino

Dal momento che le moderne macchine per la tessitura consumano molta energia elettrica, nel 2009 Hirsch Natur ha installato un impianto fotovoltaico che produce metà dell’energia necessaria per il funzionamento delle stesse. L’azienda ha già pianificato di estendere tale produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100% delle necessità.

Inoltre Hirsch Natur non usa prodotti chimici e minimizza il più possibile il consumo di acqua.

Inoltre Hirsch Natur non usa prodotti chimici e minimizza il più possibile il consumo di acqua.

Attualmente Hirsch Natur produce seguendo i protocolli del GOTS (Global Organic Textile Standard) e tale produzione è certificata annualmente da un organismo indipendente (IMO).

_____

(1) Hirsch Natur dichiara di non utilizzare viscosa ma di utilizzare le vere fibre di bamboo.

Le vittime della stagione venatoria

La stagione venatoria 2012-2013 si è conclusa oramai da qualche mese ed è tempo di fare, purtroppo, qualche macabro bilancio.

Dal 1 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, ovvero per la durata della stagione venatoria, in Italia ci sono stati 151 feriti da arma da fuoco, di cui 32 in modo mortale. Lombardia, Toscana e Sardegna sono state, nell’ordine, le regioni con il più alto numero di incidenti.

Questi dati, che rappresentano le vittime fuori (perché in qualche modo collegate con le armi usate per la caccia) e dentro le battute di caccia, sono stati pubblicati dall’Associazione Vittime della Caccia che, nel dossier relativo all’ultima stagione venatoria, li descrive dettagliatamente. In particolare il dato che fa più scalpore riguarda gli incidenti che hanno riguardato il ferimento di 9 minori, di cui 5 hanno tragicamente perso la vita: 2 bambini uccisi durante le battute di caccia; 2 morti suicidi con il fucile del padre cacciatore; 1 bambino ucciso dal colpo partito da un fucile ancora carico sparato accidentalmente dal padre al ritorno di una battuta.

Entrando nel particolare, le vittime della caccia in senso stretto – ovvero i feriti durante le battute – sono state 118, di cui 21 i morti. Di questi 3 non erano cacciatori e 2 erano bambini. In ambito extravenatorio, invece, le vittime sono state 33, tra cui 11 morti, di cui 8 non cacciatori (e 3 bambini).

Il dossier, che come precisa l’Associazione non si basa su dati ufficiali ma su ricerche occasionali eseguite sul web, non si limita a stilare la classifica degli incidenti ma analizza anche l’età dei responsabili, le vittime tra la gente comune e i loro traumi psicologici, gli animali (sia domestici sia protetti) vittime della caccia, i crimini venatori e gli illeciti. Da ciò ad esempio emerge come siano aumentati, rispetto agli anni precedenti, gli incidenti per i neopatentati e per gli ultra sessantenni.

I numeri relativi alle vittime della caccia fanno impressione e mostrano come un’esigua percentuale della popolazione (i detentori della licenza di caccia) (1) siano in grado di causare, in media, un incidente al giorno, sia tra i cacciatori che tra i non cacciatori.

Per garantire la sicurezza di tutti, soprattutto dei non cacciatori, è necessario che si legiferino al più presto norme più restrittive nella concessione della licenza di caccia, nella formazione e nell’educazione dl cacciatore, nella limitazione della possibilità di sparare (in prossimità di strade, abitazioni, ecc.), nell’inasprimento delle pene per tali tipologie di omicidi e lesioni. L’obiettivo ultimo, anche per la salvaguardia delle specie animali sempre meno numerose e sempre più sotto stress per altre ragioni (cambiamento climatico, agricoltura intensiva, urbanizzazione e frazionamento del territorio), dovrà essere quella di consentire, entro qualche anno, la caccia hobbistica solo in riserve specificatamente attrezzate e organizzate fino ad arrivare, nel più breve tempo possibile, all’istituzione del reato di “faunicidio” e alla totale abolizione della caccia per scopi sportivi.

Se non si inizierà ad avere un minimo di empatia anche con la sofferenza e con la vita degli animali sarà difficile ricreare quel legame profondo con il mondo che ci circonda, necessario per sviluppare al meglio la bioimitazione e ottenere il vero progresso dell’umanità attraverso l’imitazione del funzionamento della natura.

_____

(1) Nel 2007 il numero dei cacciatori italiani era pari all’1,2% della popolazione e il dato è in calo continuo.