Monthly Archives: Giugno 2016

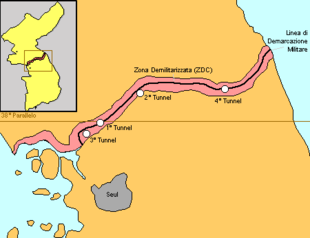

DMZ

L’acronimo DMZ indica quell’area demilitarizzata (De-Militarized Zone) che divide, dal 1953, le due Coree. Essa ha una lunghezza di 248 km e una larghezza di 4 km ed è stata istituita quando, a seguito del cessate il fuoco della guerra di Corea (teoricamente i due paesi sono ancora in guerra), i due belligeranti hanno deciso di far arretrare dal fronte le proprie truppe di 2 km ciascuno. In tal modo si è così creata una zona cuscinetto di 4 km, totalmente inaccessibile sia per gli accordi presi a suo tempo sia per la presenza di numerose mine disseminate sul territorio che ne impediscono una sicura frequentazione (1).

Al di là delle questioni militari e geopolitiche, l’aspetto interessante che caratterizza questa DMZ è il fatto che in essa la natura prospera e segue dinamiche evolutive autonome, non influenzate dall’intervento degli esseri umani. La natura cresce, si evolve e raggiunge equilibri spontaneamente fornendo rifugio a specie animali e vegetali oramai rare o estinte in altre aree che sono in condivisione con gli esseri umani. In essa si avvistano (da lontano, visto che non la si può facilmente frequentare) rarissime specie di uccelli come gli avvoltoi neri o la gru della Manciuria oppure il leopardo dell’Amur, l’orso nero asiatico e il goral. In essa vi è anche una florida vegetazione fatta di piante, di fiori rari e di funghi (di cui uno, in particolare, è endemico). Nella DMZ gli scienziati hanno identificato circa 2.900 specie vegetali, 70 diverse specie di mammiferi e 320 specie di uccelli. Per non parlare poi dei rettili, degli anfibi e degli insetti.

Al di là delle questioni militari e geopolitiche, l’aspetto interessante che caratterizza questa DMZ è il fatto che in essa la natura prospera e segue dinamiche evolutive autonome, non influenzate dall’intervento degli esseri umani. La natura cresce, si evolve e raggiunge equilibri spontaneamente fornendo rifugio a specie animali e vegetali oramai rare o estinte in altre aree che sono in condivisione con gli esseri umani. In essa si avvistano (da lontano, visto che non la si può facilmente frequentare) rarissime specie di uccelli come gli avvoltoi neri o la gru della Manciuria oppure il leopardo dell’Amur, l’orso nero asiatico e il goral. In essa vi è anche una florida vegetazione fatta di piante, di fiori rari e di funghi (di cui uno, in particolare, è endemico). Nella DMZ gli scienziati hanno identificato circa 2.900 specie vegetali, 70 diverse specie di mammiferi e 320 specie di uccelli. Per non parlare poi dei rettili, degli anfibi e degli insetti.

La DMZ coreana e quello che la caratterizza ora in termini di varietà naturale dopo più di 60 anni di isolamento fa ben comprendere due aspetti, tra loro strettamente connessi:

- che la presenza umana è, anche nel migliore dei casi, sempre e comunque molto alterante della natura;

- che per salvare la natura e la biodiversità non sono sufficienti né le associazioni ambientaliste né le leggi, né l’istituzione dei parchi naturali né la cultura ecologica: per salvare la natura è necessario solo eliminare la presenza dell’uomo!

Va da sé allora che, partendo dall’esperienza significativa della DMZ e di altri casi di isolamento forzato della natura dalla presenza umana (Chernobyl e Fukushima, ad esempio), per salvare veramente la natura e la biodiversità dall’azione predatoria e distruttiva dell’uomo è assolutamente necessario creare una rete planetaria comunicante di corridoi ecologici sufficientemente ampi (2) – difesi, se necessario, anche dagli eserciti –i quali siano totalmente inaccessibili all’uomo e alle sue attività. Questi corridoi (che definirei più propriamente “cinture ecologiche”) devono essere lasciati per un lunghissimo periodo di tempo (almeno 100 anni) a seguire le proprie dinamiche evolutive, senza alcun intervento umano.

E il punto di partenza di questa cintura ecologica planetaria potrebbe essere proprio la Corea. È un po’ triste dirlo ma speriamo che i rapporti tra le due Coree rimangano tesi (senza guerra e senza uso di armi) ancora un po’ perché nella DMZ la natura è assolutamente rigogliosa e non potrebbe essere altrimenti se avesse strade, ferrovie, ponti, case, orti, campi coltivati, turismo…

_____

(1) Jongwoo Park, il primo civile a mettere piede nella zona dall’armistizio del 1953, su incarico del ministero della Difesa sudcoreano, a partire dal 2009 ha iniziato a documentare lo stato della DMZ.

(2) L’esperienza involontaria della DMZ ci fa comprendere che un corridoio ecologico (cintura ecologica), per essere efficace e funzionare su scala planetaria, deve essere ampio almeno 5 km. Inoltre esso non deve avere nessuna interruzione e non deve avere, in esso, alcun manufatto umano che richieda interventi periodici e manutenzioni. La presenza umana poi deve essere assolutamente bandita, senza deroga alcuna se non, dietro specifiche autorizzazioni, quella degli scienziati. Per funzionare poi il corridoio ecologico non deve aver alcuno scambio con l’esterno – per lo meno per gli animali terrestri di grossa taglia – per evitare che essi rappresentino una minaccia delle attività economiche che si sviluppano vicine ad essi. Nei corridoi ecologici deve essere poi bandito anche il turismo, di qualsiasi tipo esso sia.

Foto: Natonal Geographic, Jongwoo Park

Wake Up Call

Ho già scritto qualche tempo fa di Steve Cutts, genio inglese della computer animation che, con il video “Man”, aveva fatto luce in maniera molto dura ed efficace sulla potenza distruttiva dell’uomo.

Con il video”Wake Up Call”, che di Man in qualche modo è l’ideale prosecuzione, Steve Cutts desidera lanciare un monito sulle conseguenze negative che il consumismo sfrenato – soprattutto quello legato alla tecnologia a rapida obsolescenza – può avere sull’ambiente. Nei pochi minuti del video (dalle solite caratteristiche stilistiche molto essenziali) l’autore riesce, in una sintesi molto precisa, a parlare di sfruttamento eccessivo delle risorse minerarie, di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel settore tecnologico, di rifiuti, di obsolescenza programmata, di consumismo e di salvaguardia dell’ambiente. E, in qualche modo, di stupidità dell’uomo.

Semplicemente geniale.

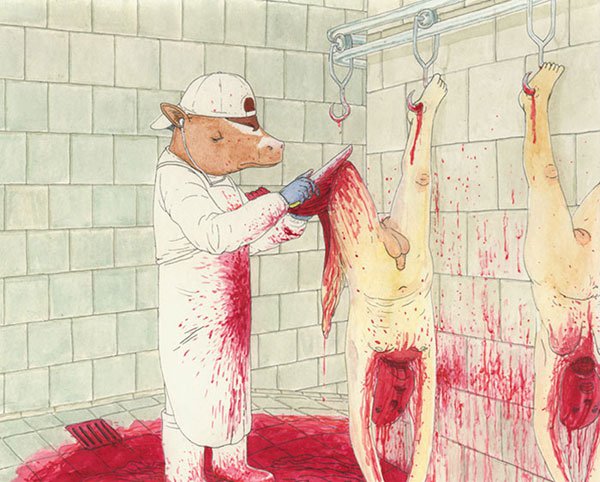

L’odore della morte

Lo avete mai provato? L’odore di morte è spaventoso e vomitevole. Un misto di sangue, urine, feci che impregna l’aria, ti entra nelle narici e si attacca per lungo tempo ai tuoi vestiti. Quando entri in un macello industriale, se ti avvicini all’area dell’uccisione dell’animale o alle fasi della catena di lavoro immediatamente successive e, in un rumore assordante dovuto alle urla delle povere bestie che “sentono” il patibolo, vieni investito da uno schizzo di sangue che sgorga dalla loro giugulare o che spilla dalle arterie dei loro arti che vengono recisi o del ventre che viene svuotato, capisci senza ombra di dubbio che cosa sia la morte.

Non quella di una zanzara, di una lucertola, di un microbo o di un pesce. Quella di un mammifero – il maiale, la mucca, il cavallo – che sente e vive quasi come te e che, spesso, hai accarezzato o fatto accarezzare ai tuoi figli sui pascoli o nelle stalle quando, con quel suo nasone buffo, ti si è avvicinato per sola curiosità o per scroccare un po’ di cibo.

L’esperienza non è affatto piacevole e, almeno le prime volte, ti resta incollata nel cervello per qualche giorno. Poi, purtroppo, con il tempo ti ci abitui e ti scivola un po’ più addosso.

L’esperienza non è affatto piacevole e, almeno le prime volte, ti resta incollata nel cervello per qualche giorno. Poi, purtroppo, con il tempo ti ci abitui e ti scivola un po’ più addosso.

Quello che ora mi colpisce e ancora mi angustia quando vado in un macello industriale non è tanto il cadavere dell’animale appeso, le sue convulsioni appena viene sgozzato o le fasi dell’eviscerazione e dello squartamento quanto, piuttosto, gli scarti e i rifiuti delle lavorazioni [vedi foto]. Se la carne inizia subito un processo che la porta ad essere lavata, controllata e igienicamente sicura (quindi, permettetemi il termine, “bella”) i rifiuti, invece, manifestano in tutto il loro ribrezzo che cosa sia la morte a livello industriale. In gran parte finiscono, convogliati da nastri trasportatori, verso cassoni o trituratori che ne fanno una poltiglia informe e viscida che mi richiama conati di vomito ogni volta che la vedo. In minima parte i rifiuti della macellazione – e anche questo non mi piace proprio – finiscono sparsi sulla pavimentazione a dimostrazione che la sacralità della vita, quella che esiste in forma rituale in gran parte delle tradizioni e delle religioni, nel sistema del cibo industriale, non esiste. Tutto – dico tutto – è semplicemente o “merce” o “rifiuto”, o “tempo” o “redditività”. E, alla fine, soldi!

Al di là di quello che provo quando frequento i macelli industriali io non sono totalmente contro la carne. Sono convinto che, nell’ultima fase evolutiva del suo percorso terrestre, l’uomo sia “diventato” anche carnivoro (1) e che l’assunzione della giusta dose di proteine animali non sia così deleteria per la salute. Ovviamente i quantitativi da consumare devono essere molto bassi, radi nella loro frequenza e quel poco che viene mangiato deve possedere una dimensione etica (la tipologia di allevamento, il cibo e la macellazione) e deve essere di enorme qualità. Quello che però non concepisco è il fatto che la carne – soprattutto quella di bassa qualità – sia entrata di prepotenza nel nostro immaginario e sia oramai diventata l’alimento ubiquitario e quotidiano dei nostri pasti. Questo mi fa comprendere quanto siamo scarsamente interessati (o quanto siamo scarsamente informati) sia all’etica nel trattamento degli animali sia alla nostra salute e alle sorti del pianeta che abitiamo che, a poco a poco, per far posto agli allevamenti in batteria e alle coltivazioni che garantiscono cibo agli animali, depauperiamo della sua biodiversità e alteriamo nei suoi equilibri chimici.

Al di là di quello che provo quando frequento i macelli industriali io non sono totalmente contro la carne. Sono convinto che, nell’ultima fase evolutiva del suo percorso terrestre, l’uomo sia “diventato” anche carnivoro (1) e che l’assunzione della giusta dose di proteine animali non sia così deleteria per la salute. Ovviamente i quantitativi da consumare devono essere molto bassi, radi nella loro frequenza e quel poco che viene mangiato deve possedere una dimensione etica (la tipologia di allevamento, il cibo e la macellazione) e deve essere di enorme qualità. Quello che però non concepisco è il fatto che la carne – soprattutto quella di bassa qualità – sia entrata di prepotenza nel nostro immaginario e sia oramai diventata l’alimento ubiquitario e quotidiano dei nostri pasti. Questo mi fa comprendere quanto siamo scarsamente interessati (o quanto siamo scarsamente informati) sia all’etica nel trattamento degli animali sia alla nostra salute e alle sorti del pianeta che abitiamo che, a poco a poco, per far posto agli allevamenti in batteria e alle coltivazioni che garantiscono cibo agli animali, depauperiamo della sua biodiversità e alteriamo nei suoi equilibri chimici.

Sono comunque convinto che non sia necessario bandire totalmente la carne dalla dieta per compiere delle azioni sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ottenere questo importantissimo risultato è sufficiente (ri)acquisire semplicemente una sorta di rispetto per l’animale che ci dona la vita perché tutto il resto – eliminazione degli allevamenti intensivi, delle violenze e limitazione delle problematiche legate alla salute – verrà poi di conseguenza. Ne sono certo!

Sono comunque convinto che non sia necessario bandire totalmente la carne dalla dieta per compiere delle azioni sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ottenere questo importantissimo risultato è sufficiente (ri)acquisire semplicemente una sorta di rispetto per l’animale che ci dona la vita perché tutto il resto – eliminazione degli allevamenti intensivi, delle violenze e limitazione delle problematiche legate alla salute – verrà poi di conseguenza. Ne sono certo!

_____

(1) Per approfondire il tema consiglio la lettura del libro La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo (1967) di Desmond Morris. Ne vale la pena.

Il disboscamento della foresta di Białowieża

Io, nella foresta di Białowieża (1), ci sono stato. Era il 2007 e, animato dal desiderio di vedere gli ultimi bisonti europei e una delle più antiche e meglio conservate foreste al mondo, con una Renault Twingo sono partito da casa per raggiungere la Polonia e, tra le altre cose, quel bosco magico. Ho dormito un paio di giorni in tenda nel campeggio adiacente alla foresta e ho fatto, accompagnato da guide esperte, qualche escursione a vedere la foresta vergine e a “sentire” la sua forte energia. Quello che subito mi ha colpito maggiormente sono state due cose: la lunga strada per arrivare al centro del parco naturale costeggiata da alberi così fitti da essere quasi una massa compatta che impediva il passaggio della luce; la presenza nella foresta, oltre di alberi grandi ed antichi, di numerosissimi alberi morti e a terra, la vera risorsa di un bosco sano e lasciato alle proprie dinamiche evolutive.

Naturalmente dei bisonti neanche l’ombra! E, d’altronde, non poteva essere diversamente visto e considerato il fatto, che quei pochi rimasti nel cuore dell’Europa, per sopravvivere alla caccia indiscriminata di qualche decennio fa hanno dovuto adattarsi a vivere nel fitto della boscaglia, prevalentemente nelle ore di penombra, piuttosto che negli spazi aperti delle praterie. Ovviamente i bisonti li ho dovuti osservare in cattività e, devo dire, che è stato meglio così perché penso che trovarsi davanti, nella foresta, un animale così imponente e così minaccioso possa essere particolarmente traumatico.

Naturalmente dei bisonti neanche l’ombra! E, d’altronde, non poteva essere diversamente visto e considerato il fatto, che quei pochi rimasti nel cuore dell’Europa, per sopravvivere alla caccia indiscriminata di qualche decennio fa hanno dovuto adattarsi a vivere nel fitto della boscaglia, prevalentemente nelle ore di penombra, piuttosto che negli spazi aperti delle praterie. Ovviamente i bisonti li ho dovuti osservare in cattività e, devo dire, che è stato meglio così perché penso che trovarsi davanti, nella foresta, un animale così imponente e così minaccioso possa essere particolarmente traumatico.

Della foresta di Białowieża me ne sono ricordato quando, sul Corriere della Sera, ho letto un articolo nel quale si racconta che a fine maggio è partito un programma – voluto dal governo conservatore che attualmente amministra la Polonia – di disboscamento massiccio dell’ultima foresta vergine d’Europa. La “scusa” è quella – la solita – di combattere un minuscolo insetto parassita, il bostrico, che scava gallerie nel legno degli alberi anche se vi è un forte sospetto che l’obiettivo vero, come sostengono ambientalisti e scienziati, possa essere quello di sfruttare economicamente il legname estendendo le attività forestali commerciali anche nelle aree più protette e più tutelate della foresta. Il Ministero dell’Ambiente difende comunque il programma, definendolo una misura di sicurezza per proteggere operatori, guide e turisti dal rischio caduta degli alberi malati ma, sinceramente, tali motivazioni sono piuttosto labili e ingiustificate per dare origine ad un’intensa attività di abbattimento e di disboscamento come è quella in programma.

Della foresta di Białowieża me ne sono ricordato quando, sul Corriere della Sera, ho letto un articolo nel quale si racconta che a fine maggio è partito un programma – voluto dal governo conservatore che attualmente amministra la Polonia – di disboscamento massiccio dell’ultima foresta vergine d’Europa. La “scusa” è quella – la solita – di combattere un minuscolo insetto parassita, il bostrico, che scava gallerie nel legno degli alberi anche se vi è un forte sospetto che l’obiettivo vero, come sostengono ambientalisti e scienziati, possa essere quello di sfruttare economicamente il legname estendendo le attività forestali commerciali anche nelle aree più protette e più tutelate della foresta. Il Ministero dell’Ambiente difende comunque il programma, definendolo una misura di sicurezza per proteggere operatori, guide e turisti dal rischio caduta degli alberi malati ma, sinceramente, tali motivazioni sono piuttosto labili e ingiustificate per dare origine ad un’intensa attività di abbattimento e di disboscamento come è quella in programma.

Il mio sospetto – ma anche quello più autorevole di scienziati e di attivisti locali – è quello evidente di spremere il più possibile quello che resta dell’ambiente, magari anche quello incontaminato, nell’ottica del “tanto a che cosa serve?”. Di fondo il pensiero di questi tecnocrati, come pure quello di una buona parte dell’umanità, è quello che vede l’uomo come unico depositario e come unico benefattore delle risorse naturali. È quello che non si cura del “creato” nella sua globalità ma vede il “creato”come una scatola da cui attingere a piene mani il più possibile, incurante del fatto che prima o poi la scatola si svuoterà. È un pensiero che non riconosce il senso del limite e confida un po’ troppo ciecamente o nel fato, anche quello religioso, o nella illimitata capacità di soluzione dei problemi da parte dell’uomo e della tecnologia, prodotto del suo (scarso) sapere.

Il mio sospetto – ma anche quello più autorevole di scienziati e di attivisti locali – è quello evidente di spremere il più possibile quello che resta dell’ambiente, magari anche quello incontaminato, nell’ottica del “tanto a che cosa serve?”. Di fondo il pensiero di questi tecnocrati, come pure quello di una buona parte dell’umanità, è quello che vede l’uomo come unico depositario e come unico benefattore delle risorse naturali. È quello che non si cura del “creato” nella sua globalità ma vede il “creato”come una scatola da cui attingere a piene mani il più possibile, incurante del fatto che prima o poi la scatola si svuoterà. È un pensiero che non riconosce il senso del limite e confida un po’ troppo ciecamente o nel fato, anche quello religioso, o nella illimitata capacità di soluzione dei problemi da parte dell’uomo e della tecnologia, prodotto del suo (scarso) sapere.

Io la penso esattamente all’opposto e, per questo, non solo credo che la foresta di Białowieża vada difesa con vigore dal disboscamento ma anche che, di tali foreste incontaminate, se ne debbano creare molte di più.

_____

(1) Białowieża è una foresta molto antica, incontaminata da circa diecimila anni, che si estende su una superficie di circa 1.400 chilometri quadrati tra Polonia e Bielorussia. Il parco nazionale polacco, Patrimonio Unesco dal 1979, copre l’area centrale (il 17% del totale). Accoglie 20 mila specie animali, compresi 250 tipi di uccelli e 62 specie di mammiferi. Inoltre ospita gli alberi più alti del continente: querce secolari, frassini di 40 metri e abeti di 50.

Fonte: Corriere della Sera

Foto: Wikipedia, Corriere della Sera

Basta solo cambiare prospettiva e…

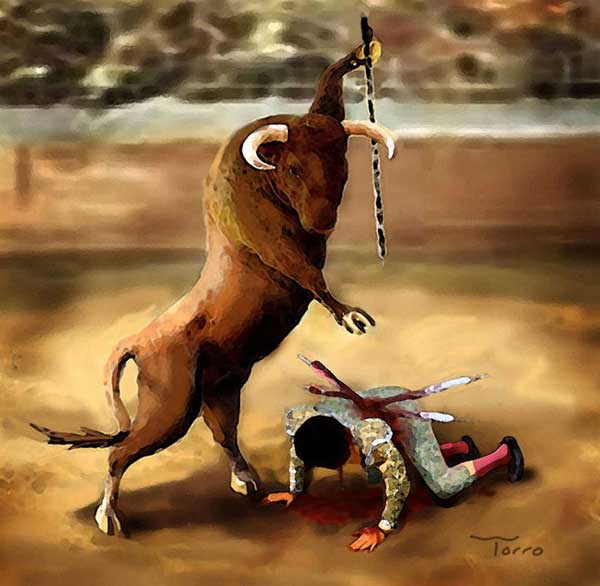

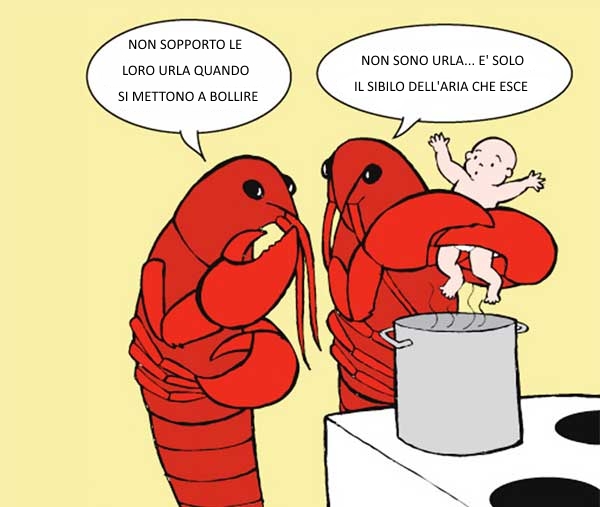

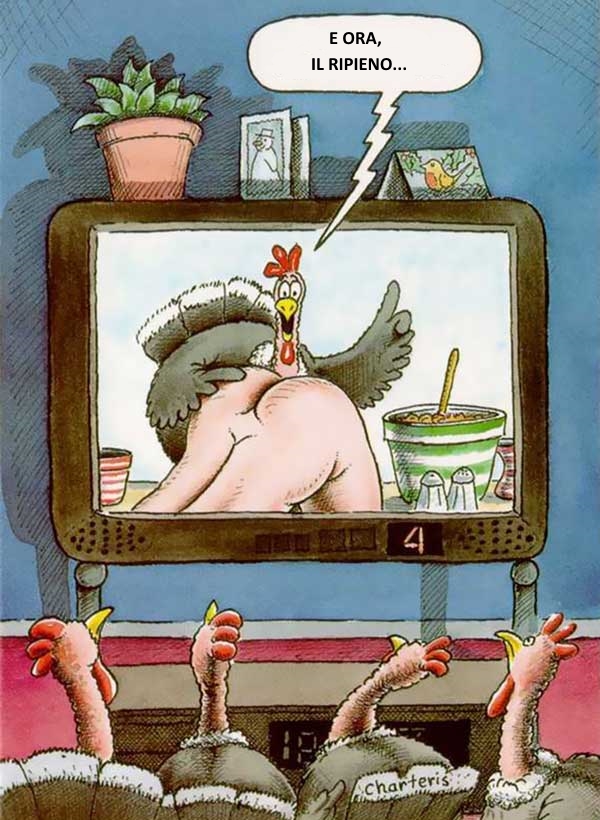

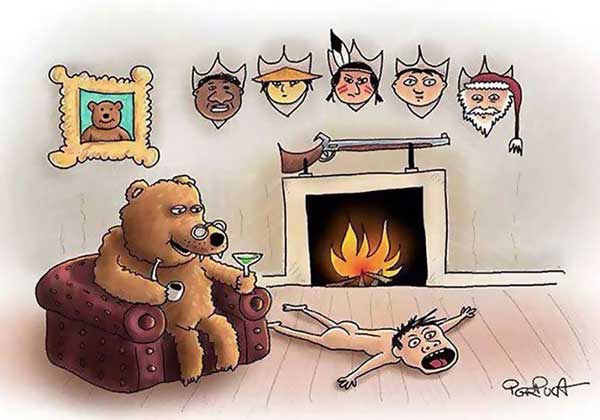

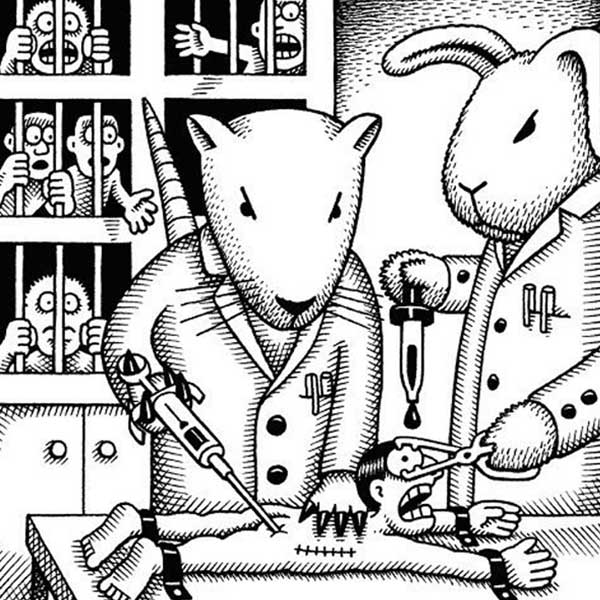

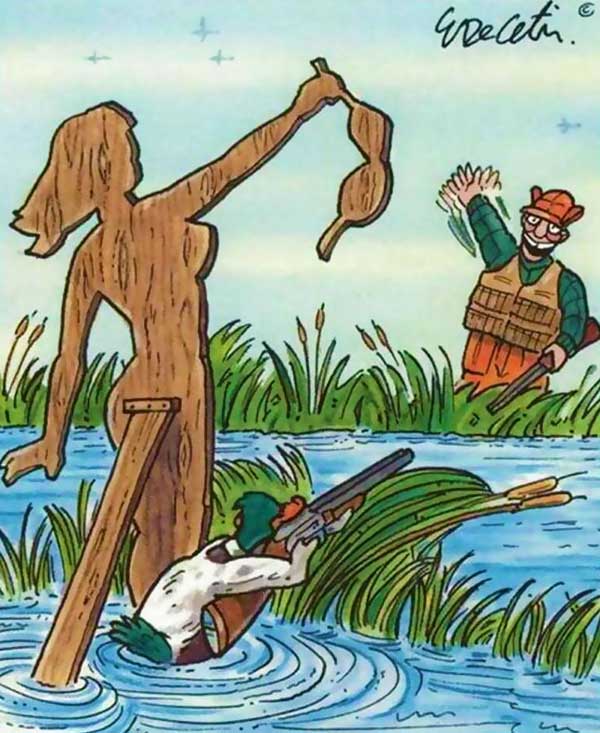

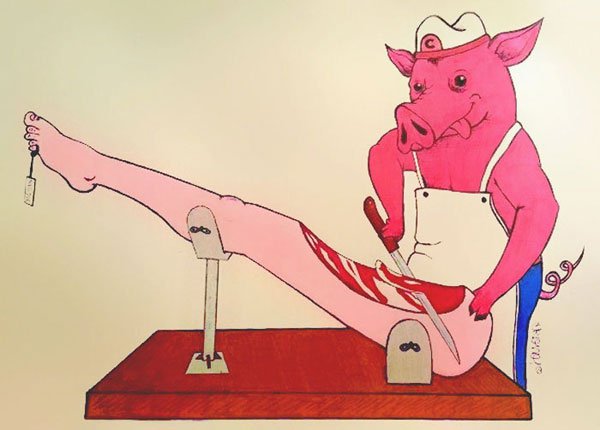

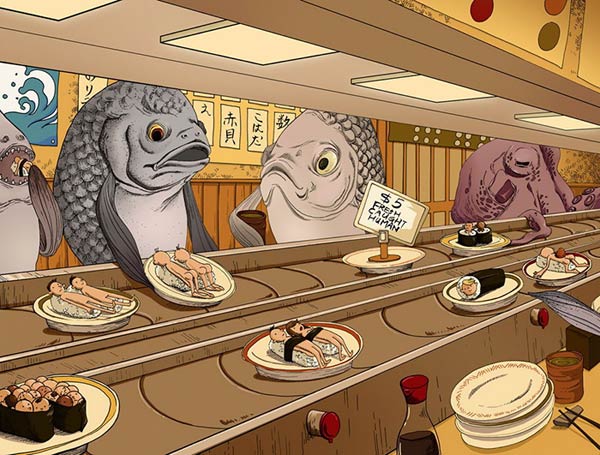

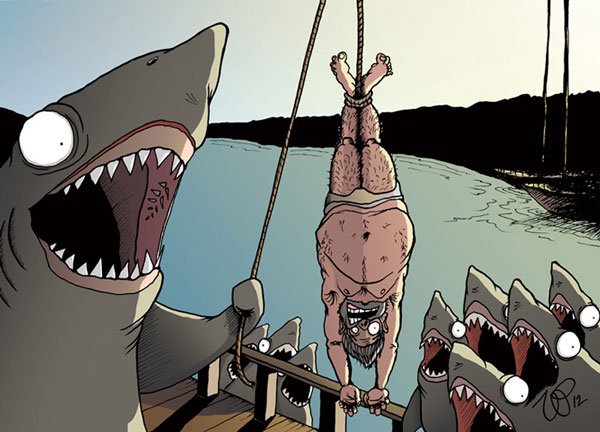

L’uomo si è arrogato unilateralmente il ruolo di essere dominante del Pianeta, sia su tutti gli altri animali che sulle piante. Questo atteggiamento non si basa su una reale e oggettiva nostra supremazia perché, rispetto a loro, non siamo ne migliori ne più intelligenti (l’intelligenza è un concetto relativo che commisuriamo solo alla nostra capacità logica e analitica). Siamo solo più aggressivi, spregiudicati e opportunisti!

Per comprendere gran parte degli errori che commettiamo nei nostri rapporti con gli animali e per capire l’inutile cattiveria che spesso abbiamo nei loro confronti e che produce un mare di sofferenza, è sufficiente tentare di cambiare solo la prospettiva.

Per farlo riporto una serie di illustrazioni di differenti autori che, con durezza e senza filtri, ci costringono a guardare in faccia la cruda realtà senza alibi. Ecco allora il rinoceronte che, da vivo, taglia il naso ad un uomo. Oppure l’aragosta che mette un neonato vivo in acqua bollente e si lamenta delle urla. Oppure ancora l’uccello che tiene un uomo in gabbia per il canto.

Da vedere. E meditare…

ATTENZIONE: Alcune immagini sono molto forti e potrebbero urtare la vostra sensibilità

_____

Fonte: greenme.it

Siamo sicuri che ci proteggano del tutto?

Con questa affermazione mi riferisco ai numerosi carabinieri, poliziotti, vigili e soldati che quotidianamente effettuano servizio di protezione dei cittadini, soprattutto nel centro storico e nei principali luoghi di aggregazione delle nostre città. L’obiettivo è quello di tutelare la nostra sicurezza contro la malavita in generale e, dopo i terribili eventi di Parigi dello scorso mese di novembre e di Bruxelles dello scorso mese di marzo, contro eventuali atti terroristici

Ma siamo sicuri che ci proteggano del tutto?

Sinceramente non ho conoscenze approfondite in materia per capire se effettuino correttamente i loro interventi di dissuasione delle azioni malavitose e terroristiche. La mia percezione però non è troppo rassicurante. In effetti nulla o poco succede in una città di provincia come la mia, e ciò potrebbe essere dovuto anche al caso.

Quello che però posso osservare da utente pedone e ciclista del centro storico della mia città, Verona, è il fatto che tutte queste forze dell’ordine presenti lo appestano con i gas di scarico delle loro auto, normalmente SUV, dei loro mezzi anfibi e dei loro camion militari che tengono costantemente accesi anche se sono parcheggiati e non effettuano alcuna attività di pattugliamento. In più con i loro mezzi frequentano – a volte solo per andare a bere un caffè – anche le aree pedonali, unici piccoli spazi dove i motori a scoppio sono banditi e dove da essi i cittadini trovano un po’ di pace (1).

Visto e considerato che oramai da tutte le parti ci dicono che lo smog fa male alla salute e che è necessario operare, nell’agire umano, verso una maggiore sostenibilità ambientale, mi chiedo se non sia anche il caso di intervenire anche in questo ambito, chiedendosi cosa si può migliorare pur garantendo il medesimo servizio e la stessa efficacia di intervento.

Ragionando nell’ottica della bioimitazione, ribadendo la mia estraneità a tattiche militari o a servizi di polizia, provo ad elencare alcuni semplici interventi che potrebbero rendere più sostenibile il servizio di ordine pubblico e di pattugliamento del territorio.

Innanzitutto è necessario che vengano eliminate tutte quelle auto SUV impiegate. Esse potrebbero essere utili se gli interventi fossero effettuati in alta montagna o dove la strada è sterrata ma nei centri storici, anzi, possono essere più ingombranti o meno efficienti. Meglio sarebbe utilizzare auto ibride od elettriche (2) che oramai forniscono una buona autonomia di esercizio e si potrebbero muovere più agevolmente dove le strade sono strette e affollate di gente. In più sarebbero silenziose e, se devi pedinare qualcuno, forse è meglio non farsi sentire e vedere. Per alcuni servizi di pattugliamento poi sarebbe più agevole utilizzare agenti in bicicletta che possono più facilmente effettuare inseguimenti e vigilare più a fondo il territorio.

In secondo luogo, nell’ottica dell’efficienza energetica e dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico dei mezzi, mi chiedo se sia proprio necessario tenerli sempre accesi anche quando sono fermi. Se, come è giusto che sia, gli operatori devono avere un minimo di comfort termico (caldo in inferno e fresco in estate), è anche vero che tali obiettivi possono essere realizzati in modo diverso sui mezzi, magari con piccole modifiche tecniche senza per forza far funzionare a vuoto il motore a combustione interna che produce calore solo come effetto collaterale, non voluto.

In secondo luogo, nell’ottica dell’efficienza energetica e dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico dei mezzi, mi chiedo se sia proprio necessario tenerli sempre accesi anche quando sono fermi. Se, come è giusto che sia, gli operatori devono avere un minimo di comfort termico (caldo in inferno e fresco in estate), è anche vero che tali obiettivi possono essere realizzati in modo diverso sui mezzi, magari con piccole modifiche tecniche senza per forza far funzionare a vuoto il motore a combustione interna che produce calore solo come effetto collaterale, non voluto.

Infine, a conclusione, mi chiedo se non sia meglio realizzare delle stazioni mobili motorizzate nei luoghi strategici e sensibili da cui gli operatori dell’ordine pubblico si possano spostare a piedi, in bicicletta o con mezzi (auto o moto) elettriche per effettuare i pattugliamenti sul territorio.

Mi sembra che l’attuale attività – anche se le finalità sono positive – sia gestita invece con un atteggiamento di misto pressapochismo ambientale e di piccola arroganza nei confronti dei diritti dei cittadini e credo proprio che si possa e si debba fare qualcosa in più per cambiare.

Mi sembra che l’attuale attività – anche se le finalità sono positive – sia gestita invece con un atteggiamento di misto pressapochismo ambientale e di piccola arroganza nei confronti dei diritti dei cittadini e credo proprio che si possa e si debba fare qualcosa in più per cambiare.

_____

(1) Naturalmente l’inquinamento urbano non è dovuto solamente ai gas di scarico degli automezzi che circolano in strada ma rilevante è anche quello che rimane sospeso in aria e che deriva da più fonti. Ciò che però fanno i mezzi inquinanti è riversare i fumi di combustione prima in aree – le strade, le piazze – dove i pedoni li possono facilmente respirare e poi contribuire ad incrementare quello di fondo che rimane sospeso in atmosfera.

(2) Qualche giorno fa ho visto finalmente fare pattugliamenti nel centro storico di Verona ad un’auto totalmente elettrica. Forse era solo un miraggio ma dopo anni, era ora. Bene!