Monthly Archives: Agosto 2013

L’Isola di Lord Howe

Il nome dell’Isola di Lord Howe non evoca, ai più, praticamente nulla.

Potrebbe essere indifferentemente lo scoglio di un freddo lago della Scozia, un’isola-faro della remota Alaska oppure – come in effetti è – una minuscola isola abitata da 350 individui posta in mezzo all’Oceano Pacifico, a 600 Km dalla costa est dell’Australia. L’Isola di Lord Howe è quel che rimane di un enorme vulcano emerso dalle acque del mare circa 7 milioni di anni fa. Essa, nelle ere geologiche, non è mai venuta in contatto con la terra circostante e, per tale ragione, è caratterizzata da un’abbondante biodiversità perché tutto ciò che la abita vi è arrivato spinto dal mare o dal vento e, così isolato, ha avuto un’evoluzione propria in totale solitudine. Ciò significa niente mammiferi (a parte alcuni pipistrelli), niente anfibi (perché molto sensibili all’acqua salata) ma, per il resto delle specie, vi è abbondanza e, soprattutto, endemicità. Poco meno della metà della sua flora è endemica come 15 specie di animali terrestri, in particolare uccelli e insetti, che hanno perso nei secoli la capacità di volare a causa dell’assenza di predatori di grossa taglia presenti sull’isola.

L’Isola di Lord Howe è stata scoperta per caso solamente nel 1788 da una nave che aveva perso la rotta di ritorno dall’isola Norfolk e, stranamente, è stata risparmiata anche dai polinesiani nei loro numerosi viaggi in lungo e in largo nell’Oceano Pacifico. Questo ha fatto sì che si sia quasi del tutto preservata la biodiversità, anche se i coloni che in questi ultimi due secoli l’hanno abitata hanno introdotto topi, gatti, civette, maiali e capre, involontari predatori o competitori con la fauna autoctona, tanto da determinare comunque alcune importanti estinzioni.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Prima dell’arrivo dei ratti sull’isola i Dryococelus australis erano così numerosi che si potevano trovare un po’ dappertutto. In seguito la popolazione cominciò a declinare tanto che, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, non se ne rinvenivano più e la specie venne dichiarata ufficialmente estinta.

Solo nel 1964 il rocciatore David Roots, mentre si arrampicava sulla Piramide di Ball (poco più di uno scoglio disabitato quasi privo di vegetazione arborea situato a 25 Km a S-E dell’Isola di Lord Howe), vi trovò quasi in cima i resti di una femmina di Dryococelus australis, morta da poco. Spedizioni successive riuscirono a trovare altre tracce del raro insetto ma fu solo nel 2001 che una spedizione australiana fu in grado di trovare qualche decina di esemplari di Dryococelus australis, di cui ne presero due coppie per tentare un programma di riproduzione.

Di questi quattro esemplari, superate le iniziali difficoltà di riproduzione in cattività, ora ce ne sono circa 9.000, una parte dei quali sono pronti per ritornare sull’Isola di Lord Howe e di riprendere quel posto che avevano di diritto e che la superficialità, la scarsa cultura e l’incuria umana hanno contribuito a estinguere.

La reintroduzione del Dryococelus australis sull’Isola di Lord Howe sarà sicuramente un successo: l’isola è piccola e gli animali alloctoni introdotti dai coloni sono stati e saranno facilmente eradicati. La quasi estinzione di questo insetto, però, chiarisce un aspetto molto importante sulla biodiversità e sulla specializzazione locale. La biodiversità rappresenta un importante punto di equilibrio in un dato “Sistema”, che si raggiunge in migliaia di anni. Tale equilibrio, che è dinamico in quanto varia lentamente nel tempo a seguito di diverse sollecitazioni, è molto vulnerabile a forti pressioni esterne (es. arrivo in massa di animali, tra cui anche l’uomo). Se tale equilibrio viene fortemente perturbato il “Sistema” va in sofferenza e non è più in grado di funzionare armonicamente perché tutte le specie animali e vegetali sono profondamente interconnesse e il corretto funzionamento dell’una incide su quello delle altre, in una miriade di relazioni reciproche.

Prendendo spunto dall’Isola di Lord Howe si può osservare il fatto che la difesa della biodiversità locale e delle profonde relazioni tra le specie viventi deve essere un caposaldo anche nel sistema delle società umane evolute e dell’economia capitalistica perché da essa dipendono aspetti, in parte chiari in parte ancora sconosciuti, che possono incidere profondamente sia sul buon funzionamento del “nostro” sistema umano, sul corretto utilizzo di energia e di uso delle materie, sulla depurazione della terra e dell’acqua dagli scarti nonché, in definitiva, sulla salute globale del Pianeta. Di cui tutti noi, poveri o ricchi, religiosi o atei, imprenditori od operai, intellettuali o stolti facciamo parte.

_____

Foto: Wikipedia; Insettostecco.it

Ecodriving

Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Trasporti hanno da poco pubblicato la “Guida 2013 al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2 delle auto”.

Il documento è molto lungo e di difficile lettura per un non esperto perché elenca, auto per auto, modello per modello, in una infinita sequenza di pagine, i consumi dichiarati di CO2.

Interessante, però, è quella parte in cui vengono dati agli automobilisti, in pillole, i 10 consigli pratici per una guida ecocompatibile (ecodriving) da applicare giorno per giorno.

- Accelerare gradualmente

- Inserire al più presto la marcia superiore tenendo il motore a bassi giri

- Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme

- Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili

- Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell’acceleratore con la marcia innestata

- Spegnere il motore quando è possibile, ma solo a veicolo fermo

- Mantenere sempre la pressione e il gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati

- Rimuovere porta-sci e portapacchi quando non necessari e tenere nel baule solo gli oggetti necessari

- Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario

- Limitare l’uso del climatizzatore.

Si stima che una guida intelligente ed una corretta gestione dell’autovettura possano consentire di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada.

Efficienza è una parola chiave nell’ambito della bioimitazione e può essere perseguita, oltre che mediante soluzioni tecniche e progettuali, anche attraverso comportamenti individuali virtuosi.

Se vi interessa poco la CO2 e le alterazioni del clima, così difficili da percepire, almeno pensate al vostro portafoglio e risparmiate un po’ di denaro. Il che, in questi tempi di crisi, non è male!

_____

10 consigli di ecodriving – [Per approfondire scarica il pdf]

Salmoning

“Salmoning” è quell’abitudine incivile e molto pericolosa che hanno i ciclisti di andare contromano nelle strade a senso unico e nelle piste ciclabili o pedonali. Contromano come i salmoni (ecco appunto il nome salmoning) che risalgono i fiumi opponendosi alla corrente.

Il nome è stato coniato nel mondo anglosassone (forse New York, mah!) dove, si sa, c’è un senso delle regole e del vivere civile più spiccati rispetto all’Italia e dove i ciclisti rispettosi, gli automobilisti o i pedoni vittime hanno iniziato ad indignarsi e a richiedere regole chiare e sanzioni esemplari. I salmoners, infatti, sono un pericolo per i pedoni, per altri ciclisti e per gli automobilisti – oltre che per loro stessi – in quanto possono rappresentare ostacoli inaspettati e improvvisi per tutti i gli abitanti delle città rispettosi delle regole.

Usare la bicicletta per i trasporti urbani ed extraurbani è un importante obiettivo che i pianificatori territoriali devono assolutamente proporsi sia per diminuire il consumo di energia, sia per diminuire l’inquinamento che per migliorare il benessere per i cittadini.

Se, però, tale traguardo non verrà raggiunto anche attraverso la definizione di regole certe (attraverso un’attenta pianificazione urbana) e l’applicazione di sanzioni esemplari nei confronti dei trasgressori, si tratterà, come al solito in Italia, di un far-west dove vince il più prepotente e il più arrogante. E dove qualche volta anche si piange!

Faccio allora un appello ai sindaci perché cerchino le risorse economiche e il personale competente in materia allo scopo di disegnare percorsi urbani specifici per gli spostamenti in bicicletta (che sono diversi da quelli in auto e a piedi). Devono essere stabiliti dei percorsi e delle regole precise di circolazione ma, eventualmente, devono anche essere previste delle deroghe, chiare e ben segnalate.

Faccio poi un appello alle forze dell’ordine e alle polizie locali affinché destinino agenti specializzati (magari anch’essi in bicicletta, non comodamente seduti su motorini maleodoranti o su SUV mastodontici) per reprimere e sanzionare comportamenti illeciti.

Solo così un ottimo sistema di trasporto sarà ritenuto sicuro dai cittadini e potrà essere facilmente apprezzato e usato da tutti, comprese le fasce più deboli rappresentate dai bambini e dagli anziani.

Fermiamo l’uso della torba

La torba si forma dalla parziale decomposizione del materiale organico in zone ricche d’acqua e in assenza di ossigeno. Questo processo fisico-chimico trattiene il carbonio, che, assieme al metano, si libera sotto forma di anidride carbonica (CO2) non appena la torbiera viene essiccata per le operazioni di estrazione. Il carbonio continua poi ad essere rilasciato, sempre sotto forma di anidride carbonica, anche quando la torba viene utilizzata in giardino, spesso quale ingrediente principale dei sacchi di terriccio in vendita nei negozi di giardinaggio e nei supermercati.

L’estrazione della torba, inoltre, distrugge habitat unici popolati da uccelli, farfalle, libellule, piante e altri esseri viventi che, esclusivamente, in essi vivono.

Per tutte queste ragioni, da più parti, si è cercato da tempo di scoraggiarne l’uso coinvolgendo sia le aziende produttrici sia i consumatori. Malgrado tutti gli sforzi, però, l’uso della torba da parte degli amanti del giardinaggio è molto difficile da eradicare.

Dal lato dei consumatori perché spesso non conoscono la composizione dei sacchi di terra che acquistano ed ignorano le implicazioni che la torba in essi contenuta può avere sugli ecosistemi e sul clima.

Dal lato dei produttori perché, soprattutto in alcuni Paesi del nord Europa, la torba è molto economica e con pochi investimenti è possibile trasformare terreni agricoli in facili profitti. Basta solo asciugare il terreno, estrarre la torba, metterla nei sacchetti (magari miscelata ad altri elementi) e venderla nel sistema della grande distribuzione. Naturalmente prima servono le autorizzazioni, ma esse non sono difficili da ottenere.

Se, però, nel prezzo della torba si considerassero anche i costi ambientali invisibili che essa incorpora (stimati in decine di milioni di euro l’anno) dovuti alle alterazioni climatiche, alla perdita di habitat, alla funzione di filtrazione, alla funzione di accumulo di carbonio e metano che le torbiere hanno, il suo prezzo raddoppierebbe e nessuno la utilizzerebbe più.

I materiali alternativi alle torbiere esistono e fanno parte del sistema di trattamento della frazione organica dei rifiuti o della gestione delle deiezioni animali. Tali materiali, che risponderebbero più ai principi della bioimitazione, garantirebbero una maggiore circolarità delle risorse e una maggiore consapevolezza tra i consumatori sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Fate in modo che un hobby salutare quale il giardinaggio sia volano della sostenibilità ambientale e fermate l’uso della torba!!!

_____

66 milioni

Con i suoi 66 milioni di tonnellate prodotti nel 2012 il pesce allevato ha superato la quantità del manzo allevato (63 milioni di tonnellate annue). Ad incidere fortemente su questo superamento e sul trend in crescita del consumo di pesce è l’allevamento ittico cinese che, da solo, copre il 62% della produzione mondiale.

I dati sono riportati dalla rivista inglese “New Scientist” che, anziché sottolineare solamente gli aspetti positivi riferiti a tale dato (minore deforestazione, minore emissioni di metano, uso poco efficiente delle risorse agricole legate alla produzione della carne e minore sfruttamento degli stock ittici oceanici), evidenzia, citando un rapporto dell’Earth Policy Institute di Washington, che la pescicoltura può rappresentare anche una grave minaccia per gli ecosistemi. I motivi di preoccupazione per tale minaccia sono rappresentati dal fatto che spesso, per ragioni puramente commerciali o di moda alimentare, vengono allevate le specie “sbagliate”, quelle cioè che hanno il maggior impatto sull’ambiente.

Le specie “sbagliate” sono quelle carnivore (come il salmone, il branzino o il tonno) che, per essere nutrite, necessitano di animali o mangimi prodotti con pesci più piccoli, pescati in mare aperto. Ecco che così si ripropone il problema che si desiderava (o sperava) risolvere: quello della pesca insostenibile e del depauperamento degli stock ittici oceanici.

Le specie “giuste”, invece, sono quelle tipiche dell’allevamento cinese che, una volta tanto, rappresenta un elevato standard di sostenibilità ambientale. Esso è principalmente basato sull’allevamento della carpa argentata o di specie simili che, vivendo nelle risaie ed essendo essenzialmente vegetariane, possono nutrirsi di erbe, plankton e detriti organici e possono avere un limitato impatto ambientale. Anzi, possono addirittura limitare l’inquinamento delle acque dove sono presenti e migliorare le produzioni agricole.

I dubbi e le preoccupazioni che caratterizzano l’allevamento del pesce fanno emergere un concetto molto importante che la bioimitazione si propone di analizzare, di comprendere e di risolvere: in natura tutto è collegato da una serie infinita di relazioni che interessano le specie viventi, l’equilibrio del Pianeta, la salute e il benessere degli esseri umani. Se tale rapporto viene fortemente e malamente perturbato può dare origine a effetti o reazioni a catena che possono manifestarsi anche in ambiti e con modalità non del tutto prevedibili.

Pertanto perdere (o mettere fortemente a repentaglio) gli stock ittici dei mari potrebbe non solo mettere in difficoltà l’approvvigionamento di proteine animali per una elevata percentuale di popolazione mondiale ma potrebbe avere anche effetti sugli equilibri biochimici degli oceani che ora facciamo fatica a comprendere appieno.

Il cibo, come le lingue, le culture e il sapere è stato ed è in continua evoluzione. Facciamo in modo che possa essere, anziché una fonte di problemi da risolvere, un importante mezzo per la salvaguardia del Pianeta.

_____

Foto: Il Fatto Alimentare

Se vincessi al SuperEnalotto

Mi ha molto colpito la notizia di quella coppia di coniugi di Galliera, in provincia di Bologna, che, con una buona dose di (c)fortuna, qualche settimana fa ha azzeccato il 6 al SuperEnalotto vincendo 14 milioni di euro e che ha dichiarato di voler contribuire con una donazione privata alla ricostruzione della scuola del paese, inagibile a seguito del terremoto che ha colpito l’area geografica il 20 maggio dello scorso anno.

L’iniziativa è assolutamente lodevole e degna di rispetto vista sia la scarsa raccolta di fondi privati per la ricostruzione (il Comune indica solo 21 mila e 500 euro di donazioni) sia il ritardo e l’esiguità degli aiuti governativi.

Il punto è che, personalmente, se vincessi al SuperEnalotto una cifra importante (per vincere dovrei giocare, ma questa è un’altra storia), eviterei accuratamente di donare alla collettività beni materiali, siano anch’essi scuole, ospedali, parchi o qualsiasi altro bene di pubblica utilità.

Il motivo di tale decisione risiede nel fatto che, per la mia esperienza e per le informazioni che traggo da quello che mi circonda, da un lato non ci sarebbe sufficiente gratitudine da parte dei potenziali beneficiari ma, anzi, spesso la nascita di biechi sospetti e critiche nonché, dall’altro lato, la donazione alimenterebbe una schiera di politici (1) di professione senza scrupoli che si nascondono in ogni angolo del territorio e che, come per magia, si “impossessano” di una parte dei meriti tagliando nastri, facendo campagne elettorali, parlando ai convegni mettendo in secondo piano e affievolendo nel tempo la lodevole iniziativa dei donatori. A questi ultimi, ma soprattutto ai loro eredi, spesso non resta altro che una lapide commemorativa, scolorita e invasa dai licheni.

Se vincessi al SuperEnalotto una cifra importante, una parte dei soldi anch’io li donerei alla collettività ma mi concentrerei su un bene immateriale e più duraturo: la c u l t u r a e il senso civico. Insegnerei la filosofia della vita e le tecniche di prevenzione, la buona politica e la storia, l’ecologia e l’economia.

È vero, anche investendo nella cultura si può sbagliare orientamento o approccio e fare dei buchi nell’acqua ma, a differenza dei beni materiali, la cultura è difficilmente manipolabile da terzi. Sviluppa una conoscenza, una consapevolezza e un senso critico individuale che permangono nel tempo e che creano importanti antidoti affinché le persone possano votare il migliore per ottenere il loro benessere duraturo e per evitare che vengano fatte scelte sbagliate.

A tale proposito il caso del terremoto è emblematico: se è vero che in sé l’evento non è prevedibile, è però vero che in una zona sismica come quella emiliana si potevano mettere in campo, soprattutto per gli edifici pubblici, migliori interventi prevenzionistici rispetto a quelli esistenti.

_____

(1) Il riferimento è in generale e non al Comune di Galliera, che non ho mai visitato e di cui non conosco nulla della sfera politico-amministrativa.

Un bel frullato quotidiano

Quando parlo con le persone di sostenibilità ambientale o del mio progetto legato alla bioimitazione quale possibile soluzione o miglioramento ai problemi che caratterizzano (e che sempre caratterizzeranno) l’umano vivere, osservo, in generale, le seguenti reazioni: “Eh, voi ambientalisti…” oppure “Sì, belle cose ma la gente non mangia”, oppure ancora “Eh, ma tanto non serve a niente…”

Anche se essere animato da un profondo senso critico contro le falle del “sistema” o da un forte spirito di indignazione che desidererebbe qualcosa di meglio può sembrare un atteggiamento pessimista e depressivo perché fa emergere i lati oscuri, nella realtà dei fatti non lo è. Anzi, è l’esatto contrario perché tale atteggiamento è costantemente nutrito dalla speranza che ci sia una soluzione praticabile, anche dal fondo. L’atteggiamento pessimista e depressivo caratterizza, invece, chi risponde con i “Mah”, con gli “Eh” e con i “Boh”!

Bisogna avere il coraggio di rompere lo schema del negativo, dello stato d’animo depresso molto diffuso e di smettere di avere paura del cambiamento e del futuro. Chi vive in un mondo complesso (come è il nostro) non può assumere lo stile dell’attesa o del fatalismo (“tanto non si può fare nulla…!”) ma quello dell’iniziativa per “vedere prima” i problemi ed intervenire per mettere in atto le possibili soluzioni. Perché spesso nelle situazioni di crisi (e quella ambientale è una di queste), ciò che possiamo perdere (oltre alle foreste, al diritto alla salute, alla biodiversità… tutti aspetti sacrosanti, ma la cui importanza sulla vita di ognuno di noi è difficile da capire) è invece la democrazia, la libertà, l’istruzione, la salute e le cure gratuite. Tutti quegli elementi positivi del benessere raggiunti che rischiano di esserci lentamente tolti…

E’ con un sano spirito di indignazione, di analisi e di azione che occorre muoversi. Bisogna in qualche modo agire (anche se ci può apparentemente sembrare inutile), ognuno con i propri mezzi e nei limiti delle proprie possibilità, per rompere le rappresentazioni stereotipate che spesso ci vengono propinate dai media, dalle classi dirigenti, dalle corporazioni allo scopo di cloroformizzarci per farci ingurgitare un bel frullato quotidiano di m***a con l’intento di farci credere che sia una mousse al cioccolato.

Caseificio Tommasoni

Il Caseificio Tommasoni di Gottolengo (BS) è un’azienda a conduzione familiare che continua una lunga tradizione, iniziata nel lontano 1815, nella produzione di grana padano, ricotta e robiole.

Il Caseificio Tommasoni è certificato biologico da novembre del 2000 e, la scelta che sembrava una scommessa azzardata per i tempi, si è rivelata invece estremamente positiva perché ha portato l’azienda a fare un interessante percorso culturale e a promuovere i principi che abbracciano tutto il benessere dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Nell’ambito di questo percorso l’obiettivo non rimane solo quello commerciale ma anche quello etico (e strategico) perché si vuole dimostrare concretamente la possibilità di uno sviluppo eco-sostenibile, attento al rispetto e alla conservazione delle risorse nel tempo.

Il Caseificio Tommasoni trasforma solo latte da agricoltura biologica proveniente da stalle della pianura lombarda. Le vacche, che da marzo a novembre sono lasciate al pascolo, sono alimentate senza l’aggiunta di insilato di mais che, specie nei mesi molto caldi, determina anomale fermentazioni del latte che potrebbero ripercuotersi anche sul sapore dei formaggi e provocare rigonfiamenti alle forme.

Sia il latte che i prodotti caseari ottenuti sono certificati ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale).

Il Caseificio Tommasoni, oltre allo spaccio aziendale di Gottolengo, distribuisce i propri prodotti o mediante consegne dirette o tramite corriere ed è molto attivo nella fornitura ai Gruppi di Acquisto Solidali (GAS).

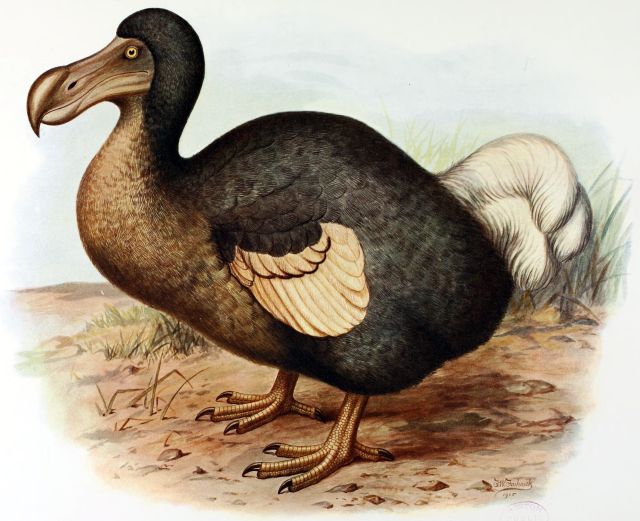

Che fine ha fatto il dodo?

Il dodo (Raphus cucullatus) era un uccello dall’aspetto particolare: goffo, incapace di volare, con un enorme e ingombrante becco dalla punta ricurva. Uno strano mix tra un gabbiano, un’anatra e un tacchino.

Originario dell’isola Mauritius (un’isola appartenente all’arcipelago delle Mascarene, ubicate a est del Madagascar nell’Oceano Indiano), il dodo si era evoluto in un ambiente che non aveva avuto contatti con altre terre per decine di milioni di anni. Priva di mammiferi predatori l’isola divenne l’habitat adatto per molti uccelli, alcuni dei quali, nel tempo, persero addirittura la capacità di volare.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Alla brutalità e alla violenza gratuite si aggiunse anche la distruzione dell’habitat del dodo per l’introduzione nell’isola di animali domestici (soprattutto cani e maiali) che arrivarono anche nelle zone più inaccessibili e dei topi che divorarono senza pietà pulcini e uova depositate direttamente sul terreno.

Dopo solo poche decine di anni dalla colonizzazione dell’isola il dodo era oramai scomparso e di lui ne rimase un solo esemplare imbalsamato (che qualche anno più tardi fu divorato dai tarli) e ne rimangono ora solamente alcune rappresentazioni pittoriche.

Ma non è finita qui perché, intorno al 1970, alcuni ricercatori si accorsero che un albero molto diffuso sull’isola Mauritius, il tambalacoquela (Sideroxylon grandiflorum, chiamata in passato Calvaria maior), non si riproduceva più. E non lo faceva già da molto tempo. Dopo approfonditi studi ci si accorse che tale problema era direttamente collegato all’estinzione del dodo perché l’uccello era l’unico animale presente sull’isola in grado di rompere il resistente guscio dei frutti e di nutrirsene. In tal modo i semi, ingoiati assieme alla polpa, venivano erosi dallo stomaco e poi espulsi con le feci che davano possibilità agli stessi di germogliare e di contribuire alla prosecuzione della specie. Su tali basi è ragionevole pensare che anche il tambalacoquelala, non avendo più animali in grado di svolgere la stessa funzione del dodo, potrà essere trascinato anch’esso nel baratro dell’estinzione.

La storia del dodo e della pianta ad esso indirettamente collegata (la relazione è stata scoperta solo dopo circa 200 anni dall’estinzione dell’animale!) ci fa comprendere chiaramente come non siano ancora del tutto chiari alla scienza gli effetti sugli ecosistemi di una estinzione di singoli animali o di singoli vegetali, anche se molto probabilmente sono più gravi di quello che si possa pensare.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

Tali relazioni interessano anche l’uomo e le sue attività (si pensi alla funzione impollinatrice degli insetti). Pertanto, anche se la perdita dell’insignificante dodo o dello sconosciuto tambalacoquela possano sembrare insignificanti di fronte al nuovo tablet dallo schermo touch, al nuovo motore diesel da 150 cavalli o alla nuova moda dei leggins, in realtà ci dovrebbero far comprendere come, invece, ci saremmo dovuti e ci dovremmo impegnare fortemente alla loro difesa perché, in gioco, non c’è il nostro divertimento ma la nostra sopravvivenza su questi pianeta verde-blu.

_____

Fonte: Giuseppe Brillante, “L’ecologia spiegata ai ragazzi”, Mondadori (2010)

Foto: Wikipedia – (1) Quadro della testa di un dodo di Cornelis Saftleven (1638): l’ultima descrizione originale; (2) Il famoso “Edwards’ Dodo” dipinto da Roelant Savery (1626).

Le lampade a LED ci rubano il sonno

L’illuminazione artificiale – sia quella pubblica disseminata sul territorio sia quella privata presente nelle case – rappresenta un’importante causa di privazione del sonno che può avere conseguenze importanti sulla salute in generale. Si va dal maggior rischio di obesità e diabete a causa del fatto che la veglia prolungata induce a mangiare di più, ben oltre le necessità energetiche dell’organismo; si arriva al maggior rischio di avere problemi di natura neurologica e comportamentale, come la scarsa attenzione, concentrazione e apprendimento fino ad arrivare all’incremento dello stato di ansia e di depressione. Si giunge infine anche al rischio di avere malattie cardiocircolatorie come infarti e ictus. Insomma dormire è molto importante per una vita sana tanto che si possono avere effetti importanti anche sul sistema immunitario.

In generale la scienza ha osservato che stare svegli più a lungo altera l’espressione di centinaia di geni che incidono fortemente sul benessere e sulla salute delle persone. E le lampade a LED, che vengono considerate un’importante soluzione in termini di efficienza energetica, potrebbero anche peggiorare la situazione.

La luce a LED bianca è, infatti, ricca delle componenti blu-verde dello spettro luminoso che sono proprio quelle a cui sono più sensibili le cellule gangliari della retina che trasmettono al cervello le informazioni relative al ritmo sonno-veglia (ritmo circadiano). Il risultato sarà allora il seguente: l’illuminazione artificiale (in particolare quella a LED, compresi i televisori e i computer che si basano sempre di più su questa tecnologia) segnalerà sempre di più al nostro cervello che non è ancora giunta l’ora di dormire con la conseguenza di farci perdere ogni giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, preziose ore di sonno.

La soluzione, già all’attenzione dei progettisti e dei produttori, potrebbe essere quella di correggere la componente blu-verde delle luci a LED con un’emissione più orientata verso la tonalità giallo-arancio.

Si deve però osservare il fatto che un’importante contributo al mantenimento della salute non si può delegare solo alla tecnica ma deve far parte anche di un atteggiamento di maturità critica e culturale delle persone che, da un lato, le porta ad avere rispetto per il riposo anche attraverso l’elaborazione di un senso del limite per la veglia e per l’eccessiva illuminazione delle case e, dall’altro, le spinge a richiedere una minore quantità di illuminazione pubblica.

Le problematiche in discussione evidenziano il fatto che i fenomeni che riguardano gli equilibri ecologici e quelli del benessere psico-fisico delle persone sono estremamente complessi e che lavorare solo in un unico ambito (nel caso delle lampade a LED sul solo versante della mera efficienza energetica) può far perdere di vista l’obiettivo di ottenere miglioramenti che riguardino entrambi gli aspetti.

_____

Fonte: “Le Scienze”

Vivere nel verde rende più felici

Se vivi in un’area ricca di prati, di alberi e di verde sarai più felice rispetto a chi non ha tale possibilità. L’affermazione potrebbe sembrare abbastanza ovvia ma a confermarla è intervenuto anche un recente studio condotto da parte di alcuni ricercatori dell’inglese Exeter University e pubblicato sul giornale Psychological Science.

Secondo gli autori per ottenere tale beneficio – che consiste in livelli più bassi di stress, di maggior efficienza sul lavoro e di minore irritabilità nei confronti delle cose e delle persone che ci circondano – non è necessario trasferirsi a vivere in campagna ma basterebbe investire ed aumentare la disponibilità di “verde” anche nelle aree urbane.

Per realizzare lo studio i ricercatori hanno analizzato i dati ricavati da un sondaggio nazionale al quale hanno partecipato oltre 10.000 adulti che vivono nel Regno Unito. Tra il 1991 e il 2008 i partecipanti hanno risposto a questionari relativi al loro benessere psicofisico descrivendo, anno dopo anno, l’evoluzione del proprio umore, degli stati d’animo e dei problemi lavorativi e familiari. Dati che poi i ricercatori hanno messo in relazione con gli spostamenti dei partecipanti verso aree urbane più verdi. Ne è risultato che chi vive più a contatto con la natura esprime evidenti benefici in termini di soddisfazione e di benessere, pari addirittura a situazioni della vita importanti come avere un lavoro soddisfacente o un matrimonio felice. Spiega Mathew White – il responsabile della ricerca – “Abbiamo visto che vivere in un’area urbana con livelli di verde relativamente elevati ha un impatto significativamente positivo sul benessere, pari all’incirca a un terzo di quello dato dalla vita matrimoniale. Questi dati devono essere tenuti in considerazione dai politici quando devono decidere come investire le risorse pubbliche, ad esempio per lo sviluppo o la manutenzione dei parchi”.

Il risultato dello studio non dimostra che andare a vivere in una zona verdeggiante potrà portare automaticamente a una maggiore felicità, ma spiega che per stare bene non possiamo prescindere dalla natura e che anche brevi immersioni in ambienti naturali sono assolutamente necessari per migliorare l’umore e il funzionamento cognitivo, ma anche per garantire minore mortalità per malattie cardio-circolatorie.

Allo scopo di evitare che tali ambienti naturali siano solo esterni alla città e che per raggiungerli sia necessario utilizzare grandi quantità di energia per i trasporti, bisogna sia chiara ai pianificatori urbani la necessità che nella gestione delle città si tenga assolutamente conto di tale aspetto. Ad esempio devono aumentare i parchi (non gli alberi isolati piantati in piccole aiuole); devono aumentare i prati; devono aumentare i corsi d’acqua; devono aumentare gli orti. Come controparte i nostri amministratori e le lobby che spesso li muovono (e li finanziano) devono rinunciare a qualche centro commerciale, a qualche stadio, a qualche palazzo o a qualche strada.

La società nel suo complesso sarà più sana e felice e si potranno risparmiare anche molti costi indiretti legati alla cura delle persone malate o con un basso livello di benessere psico-fisico.

_____

Fonte: la Repubblica

Confermata la relazione tra smog e cancro ai polmoni

Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio si dovrà ricredere dopo la lettura della ricerca recentemente pubblicata su Lancet Oncology dalla quale emerge, con rigore scientifico, che la combustione produce particolato e il particolato fa morire prematuramente chi lo respira!

Punto.

Se si entra nel dettaglio dello studio si può osservare che esso – prima ricerca che ha interessato un grande numero di persone alla quale hanno collaborato 36 centri e oltre 50 ricercatori – è stato condotto sulla popolazione residente in 9 Paesi europei, tra i quali l’Italia. Per trarre le loro conclusioni gli studiosi hanno analizzato per 13 anni circa 313 mila persone sparse nel continente, individuando un chiaro nesso di causalità tra l’esposizione a polveri fini (particolato) e tumore al polmone. Dallo studio si è potuto appurare che ad ogni incremento di 5 μg/m3 di PM2,5 il rischio di tumore al polmone aumenta del 18% e del 22% a ogni aumento di 10 μg/m3 di PM10. Il che significa, tradotto nel linguaggio comune, che più alta è la concentrazione di smog maggiore è il rischio di sviluppare un tumore polmonare. Inoltre sembra non esserci una soglia al di sotto della quale l’effetto cancerogeno viene meno dal momento che i tumori (anche se in minori quantità) si registrano anche tra coloro che vivono in aree dove le polveri sottili sono al di sotto dei limiti di legge previsti in Ue.

Tra i Paesi europei analizzati l’Italia, relativamente alle polveri sottili, è risultata essere tra quelli più inquinati. In città come Torino e Roma sono state registrate rispettivamente concentrazioni medie di 46 e 36 mg/m3 di PM10, in confronto ad una media europea decisamente più bassa: ad esempio ad Oxford tale valore è 16 e a Copenhagen è 17.

Per completare i dati solo in Italia, nel 2010, si sono registrati 31.051 nuovi casi di tumore al polmone (1) che, da solo, rappresenta circa il 20% di tutte le morti premature per tumore nel Bel Paese.

Lo studio conferma un elemento ben chiaro a livello di buon senso per chi si è sempre battuto per l’eliminazione (o almeno la riduzione) dell’inquinamento da smog: che fa male alla salute e che fa morire prematuramente.

Ora non ci sono più scuse per amministratori pubblici, scienziati negazionisti, imprenditori, sindacalisti e giornalisti: dobbiamo far transitare al più presta la nostra economia basata sulla combustione verso forme che siano più bioimitative e che fondino la produzione di energia sul sole e sulla forza cinetica.

L’alternativa è quella di continuare a piangere morti premature e di sprecare enormi quantità di denaro per curare (o tentare di curare) malattie che, in mancanza di inquinamento, avrebbero un’incidenza molto minore.

_____

(1) www.tumori.net