Monthly Archives: Settembre 2013

Sophora toromiro

Il nome è simpatico e sembra più quello di un manga giapponese piuttosto che quello di un raro essere vivente ad un passo dall’estinzione.

Al di là delle battute, la Sophora toromiro è una pianta endemica dell’Isola di Pasqua, appartenente alla famiglia delle Leguminose dall’aspetto e dalle caratteristiche piuttosto anonime. Essa, prima a causa della pesante deforestazione che ha interessato l’Isola nella prima metà del XVII secolo e poi a causa dei pascoli intensivi, è diventata sempre più rara fino ad estinguersi allo stato selvatico intorno alla metà del XX secolo. Un contributo diretto alla quasi estinzione sembra averlo fornito anche l’uomo che impiegava indiscriminatamente il piccolo tronco di tale pianta per intagliare statuette e oggetti cerimoniali.

Fortunatamente la Sophora toromiro sopravvive ancora e solo per miracolo non viene annoverata tra le specie definitivamente scomparse dalla Terra dal momento che dall’ultimo esemplare ancora allo stato selvatico sono stati staccati alcuni ramoscelli, poi oggetto di tentativi di trapianto e riproduzione nelle serre di diverse università. Da questi tentativi solo il Giardino Botanico Val Rahmeh di Mentone è riuscito a far riprodurre la Sophora toromiro all’aria aperta e a non privarci della sua unicità.

La triste storia di questa pianta racconta ancora una volta l’assurdo agire dell’essere umano, ingiustamente (auto)definito “intelligente”. Quello che mi colpisce è vedere quello che sono riusciti a fare poche migliaia di uomini sull’Isola di Pasqua (1) con poche risorse e poca energia e quello che, potenzialmente, potrebbero fare sull’intero pianeta Terra miliardi di esseri umani dotati di tanta energia, tante materie, tecnologia sofisticata, fanatismo economico, religioso e ideologico.

Le modalità della quasi estinzione della Sophora toromiro devono essere un monito perché ci si renda conto che tutti gli esseri viventi della Terra hanno ruolo importante (anche se apparentemente invisibile) e che nelle diverse attività ci deve essere un senso del limite e una consapevolezza di precarietà.

Se non lo capiamo velocemente il rischio è che anche l’enorme pianeta Terra si possa trasformare, ben presto e per tutti i suoi abitanti, in un’inospitale isola di Pasqua.

_____

(1) Allo sbarco dei primi colonizzatori polinesiani, che i più recenti studi fanno risalire attorno al 800-900 d.C., l’Isola di Pasqua si doveva presentare come una immensa foresta di palme. Fino al 1200 d.C. la popolazione rimase numericamente modesta e sostanzialmente in equilibrio con le risorse naturali presenti. In seguito, però, nacque da parte degli abitanti la necessità di costruire i moai, il cui sistema di trasporto richiedeva notevoli quantità di legname. Cominciò pertanto un importante lavoro di disboscamento dell’isola che fu ulteriormente intensificato dopo il sensibile aumento della popolazione dovuto a nuovi sbarchi. Verso il 1400 d.C. la popolazione raggiunse i 15.000-20.000 abitanti e l’attività di abbattimento degli alberi conobbe il proprio massimo di intensità. La riduzione della risorsa forestale provocò un inasprimento dei rapporti sociali interni che sfociarono talora in violente guerre civili tra tribu. Tra il 1600 e il 1700 d.C., in alternativa al legno divenuto sempre più scarso, gli abitanti iniziano a utilizzare come combustibile anche erbe e cespugli. Le condizioni di vita sull’isola divennero pertanto proibitive per la poca popolazione rimasta, in gran parte decimata dagli scontri interni e dai flussi emigratori. Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull’isola, Jakob Roggeveen, l’isola al tempo del suo arrivo si presentava brulla e priva di alberi ad alto fusto. A spiegazione della precoce perdita di alberi dell’isola, nonché della sparizione pressoché totale della fauna endemica, oggi si sono portate avanti anche ipotesi riguardanti la possibile responsabilità dei ratti del tipo polinesiano (Rattus exulans) che raggiunsero l’isola al seguito dei primi colonizzatori e che iniziarono a nutrirsi anche dei semi di palma, contribuendo sensibilmente all’estinzione degli alberi dell’isola (Fonte: Wikipedia).

L’altra faccia della Sicilia

Le scorse vacanze le ho trascorse in Sicilia, ospite presso amici di famiglia. Cosa dire: mi sono divertito e le ferie mi hanno rigenerato a sufficienza dopo una lunga e impegnativa stagione lavorativa. Dell’isola ho potuto apprezzare la splendida ospitalità del suo popolo, la prelibatezza del suo cibo, la piacevolezza del clima, la bellezza delle città, dei monumenti e di alcuni paesaggi ma, ahimè, occhi attenti come i miei non hanno potuto ignorarne anche gli aspetti negativi. Quell’altra faccia della Sicilia che necessita di urgente presa d’atto da parte della classe dirigente e dei cittadini, nonché di rapida soluzione per poter parlare di “sviluppo” e “progresso”.

Tra gli aspetti negativi che più mi hanno maggiormente colpito vi è la cattiva gestione dei rifiuti e la pessima gestione del patrimonio immobiliare.

Per quanto riguarda i rifiuti è da dire che, in alcune aree più di altre, fa male al cuore vederli sparsi a terra, ammassati ai bordi delle strade e mal gestiti da parte delle amministrazioni pubbliche. Una vaga parvenza di raccolta differenziata esiste un po’ ovunque ma dire che sia veramente attuata è tutto un altro discorso. I bidoni sono presenti sulle strade ma quello che vi gettano i cittadini e quello che si trova sparso a terra dimostra solo una cosa, che Bioimita sostiene da sempre. I rifiuti non devono essere ben gestiti: non devono proprio essere prodotti!

Per quanto riguarda i rifiuti è da dire che, in alcune aree più di altre, fa male al cuore vederli sparsi a terra, ammassati ai bordi delle strade e mal gestiti da parte delle amministrazioni pubbliche. Una vaga parvenza di raccolta differenziata esiste un po’ ovunque ma dire che sia veramente attuata è tutto un altro discorso. I bidoni sono presenti sulle strade ma quello che vi gettano i cittadini e quello che si trova sparso a terra dimostra solo una cosa, che Bioimita sostiene da sempre. I rifiuti non devono essere ben gestiti: non devono proprio essere prodotti!

La realizzazione dei prodotti di consumo e la scelta dei giusti materiali, la corretta separazione a casa da parte dei cittadini, l’organizzazione di un buon servizio di raccolta da parte degli amministratori pubblici, la realizzazione di leggi adeguate da parte della classe politica, una cultura e una sensibilità elevate per capire tutte gli aspetti ad essi legati mostrano che la lunga filiera dei rifiuti è caratterizzata da troppi punti deboli.

E, in effetti, per risolvere i numerosi problemi che essi provocano non bisogna guardare agli stessi ma alle metodologie produttive che li originano e ai materiali di cui sono composti i prodotti che li determinano.

Un altro aspetto particolarmente negativo della Sicilia riguarda la pessima gestione del patrimonio immobiliare.

L’impressione che si ha percorrendola è che siano numerosi gli edifici abusivi e le testimonianze dirette delle persone lo confermano. In tal modo il territorio e il paesaggio sono costantemente violentati da una sorta di grande buco nero che ruba risorse economiche ai comuni, che divora posti di lavoro qualificati, che uniforma splendidi paesaggi a periferie senza regole e senza scopi.

L’impressione che si ha percorrendola è che siano numerosi gli edifici abusivi e le testimonianze dirette delle persone lo confermano. In tal modo il territorio e il paesaggio sono costantemente violentati da una sorta di grande buco nero che ruba risorse economiche ai comuni, che divora posti di lavoro qualificati, che uniforma splendidi paesaggi a periferie senza regole e senza scopi.

Tale cattiva gestione del patrimonio non determina solamente danni al territorio e al paesaggio (tanto, alla fine, la natura riprenderà possesso e ricolonizzerà tutto) ma causa anche una cattiva e inefficiente gestione dell’energia per i trasporti e per la distribuzione dei servizi.

E pensare che i siciliani avevano già a disposizione sistemi abitativi efficienti da copiare rappresentati dalla compattezza dei centri storici dei suoi bei paesi!

Open Source Ecology

L’Open Source Ecology (OSE) è un movimento fondato negli USA da Marcin Jakubowski che si propone di creare, attraverso il coinvolgimento di diversi attori del mondo produttivo (imprenditori, ingegneri, designer, agricoltori e attivisti), una rete di competenze che diano origine ad un’”Open Source Economy”. In sostanza l’obiettivo è quello di far condividere, a livello mondiale, sia conoscenze tecniche che metodologie produttive oppure addirittura progetti di macchine e prodotti con lo scopo di consentirne il libero utilizzo a tutti senza copyright. Chiunque può poi apportare modifiche migliorative e, a sua volta, condividerle in un processo senza fine. In tal modo si riesce ad intraprendere un importante percorso verso la sostenibilità ambientale ed economica perché si libera il sistema produttivo dai monopoli e dai vincoli di riservatezza che frenano, tra le altre cose, anche l’evoluzione ecologica delle produzioni e dei prodotti.

Chi scopre un nuovo processo, un nuovo prodotto o una nuova macchina e desidera aderire all’Open Source Ecology, anziché operare per proteggere con marchi e brevetti la propria invenzione esclusiva, ne libera i contenuti in rete consentendone ad altri sia il pieno utilizzo che possibili interventi migliorativi i quali, a loro volta, dovranno essere condivisi in una catena infinita.

I benefici di tale pratica non consistono nella vendita dei diritti all’utilizzo o nell’esclusività produttiva che, di fatto, bloccano per lungo tempo il progetto, ma consistono in una condivisione del sapere e nel fatto che chi crea può disporre di una rete enorme, distribuita a livello mondiale, di “collaboratori”.

Gran parte dei benefici di tale pratica possono essere sia di tipo economico che ecologico. I primi si hanno perché i miglioramenti progressivi cercano sempre di diminuire i costi di produzione nonché potenziare l’efficienza e la razionalità nell’uso delle risorse. Quelli di tipo ecologico, direttamente collegati ai primi, si muovono anche nella dimensione etica per far sì che le macchine e i prodotti abbiano, in generale, il sempre minor impatto sull’ambiente.

L’Open Source Ecology non è una novità assoluta ma è figlia di altre famose pratiche di open source, già da tempo ben avviate e operative. Nel campo dell’informatica, ad esempio, famoso è il sistema operativo Linux oppure WordPress, operante nell’ambito della progettazione dei siti internet. Nel campo della cultura, invece, famosa è l’enciclopedia libera Wikipedia. Tutti strumenti che, in qualche modo, hanno potuto dare un importantissimo contributo sia all’economia che allo sviluppo e al progresso della società. Visto che funziona in ambito informatico e culturale, perché non dovrebbe funzionare, allora, anche in ambito tecnico?

Bioimita aderisce e sostiene pienamente l’Open Source Ecology perché ritiene che la condivisione delle idee e delle tecnologie possa essere il vero braccio operativo per l’applicazione dei suoi principi.

Per approfondimenti:

Ah, la caccia

Come ogni autunno è tempo di apertura della caccia e per chi si occupa di sostenibilità ambientale parlare male della stessa è come sparare sulla Croce Rossa. Troppo semplice!

Nella realtà dei fatti, se vogliamo ragionare in termini di bioimitazione, si deve osservare che in natura esiste il fenomeno “caccia”. Anzi, la natura è permeata proprio dalla caccia – e dalle tecniche di elusione del cacciatore – visto che un buon numero di specie animali sono carnivore e si nutrono di altri animali tendendo loro agguati, rincorrendoli, ghermendoli dall’alto, avvelenandoli e aggredendo i loro piccoli. La caccia, in natura, non è poi effettuata solo per nutrimento, ma è anche allenamento e istruzione dei piccoli senza alcuna connessione con il concetto, tutto umano, di morale.

Se la analizziamo solo da questo punto di vista la caccia dell’uomo, praticata per ragioni ludico-sportive all’interno di un alveo di regole normative e pseudo etiche, è un giochino di solito poco cruento che prevede la morte, normalmente immediata, dell’animale cacciato.

Ma allora, se così stanno le cose, perché parlare della caccia in senso negativo? Le ragioni fondamentalmente sono quattro:

- la caccia sportiva viene effettuata con metodi (armi da fuoco, spesso a ripetizione) che danno scarse possibilità di difesa agli animali;

- la caccia sportiva provoca disequilibri agli ecosistemi attraverso l’introduzione di specie alloctone che minacciano la biodiversità;

- la caccia sportiva non è in grado di selezionare gli animali più deboli;

- la caccia sportiva è pericolosa per chi desideri frequentare gli ambienti naturali per altri scopi.

In natura esiste il concetto di caccia ed esiste la capacità di difesa dall’animale cacciato. Le due cose corrono parallele e, alla modifica dell’una, si verifica subito il cambiamento dell’altra fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio. Questa è l’evoluzione. L’utilizzo, nella caccia sportiva attuale, di armi da fuoco che spesso sono anche a ripetizione, non dà possibilità di difesa agli animali e non ne consente una sana evoluzione ma solo una generalizzata “paura”, uno stress continuo nei confronti di un fenomeno dal quale non riescono a trovare adeguate contromisure strategiche. Si pensi ad un fucile che spara da lunga distanza e che non consente all’animale di annusare, di percepire o di vedere il pericolo.

Data l’enorme antropizzazione del territorio italiano, la caccia viene svolta in ambiti circoscritti e, per questo, depaupera senza criterio una certa specie all’interno di un ecosistema quasi chiuso. La conseguenza è la necessità di reintrodurre animali da allevamento che spesso provengono da altri luoghi e hanno caratteristiche genetiche o comportamentali non adatte all’ambiente specifico. Gli esempi, a tale proposito, possono essere numerosi e riguardano sia la perdita totale di una specie (es. la lepre appenninica quasi estinta dall’introduzione della lepre europea) o la proliferazione, attraverso gli incroci, del patrimonio genetico di una specie – come il cinghiale europeo – che ha caratteristiche diverse di grandezza e di prolificità rispetto a quello locale italiano.

La caccia sportiva, poi, vista la tecnologia che la caratterizza soprattutto in termini di armi e di aggressività dei suoi praticanti, ha fatto normalmente perdere al cacciatore la capacità di studiare e di vedere in profondità la natura che lo circonda. Egli, pertanto, non è in grado di riconoscere l’animale ferito o malato e riesce a fare solo in misura limitata ciò che in natura si verifica normalmente: la selezione dell’animale debole nonché di quello geneticamente non predisposto all’attenzione o ad una determinata strategia di caccia. Infine la caccia sportiva, per la presenza di armi da fuoco molto potenti e per la scarsa “educazione” dei cacciatori, non consente di vivere senza pericoli gli ambienti naturali per scopi diversi dalla stessa. Questo impedisce che i cittadini possano godere liberamente della natura e ne possano apprezzare anche elementi culturali ed educativi che esulano dal mero utilizzo della stessa per l’ottenimento del cibo o delle risorse naturali.

Al di là dell’etica, quindi, anche la natura e i meccanismi che ne regolano il corretto funzionamento penalizzano la caccia sportiva e l’insostenibilità ambientale (e civile) che essa provoca.

_____

Video: Caccia in deroga

Foto: www.chiaracremonesi.it

Bicicletta: la Francia lancia un piano per incentivarne l’uso

In Francia è in preparazione un nuovo piano per la mobilità ciclistica che dovrebbe concretizzarsi per la fine dell’anno. L’obiettivo primario è e la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto attraverso l’erogazione di incentivi finanziari e, in secondo luogo, il miglioramento delle condizioni di mobilità per i ciclisti. Per ottenere tale risultato il Governo francese, riprendendo un piano del precedente governo non portato a compimento, ha istituito un Comitato, guidato da Dominique Lebrun, soprannominato “Mr. Velo” (trad. “Sig. Bici”), che avrà lo scopo di valutare le misure necessarie per rendere operativo il progetto. Il Comitato sarà composto da rappresentanti dell’industria, ciclisti e funzionari governativi e opererà per trovare una sintesi tra le diverse esigenze.

Lo strumento principale che verrà messo in campo sarà la creazione di incentivi per chi decide di recarsi al lavoro in bicicletta. La forma non è ancora stata decisa in maniera definitiva ma potrebbe riguardare i datori di lavoro coinvolgendoli nell’erogazione di un bonus economico ai propri dipendenti che decidano di usare la bicicletta per andare al lavoro. Questo sistema di incentivi esiste già in Belgio dove i lavoratori ricevono 21 cent./km di compensazione oppure in Germania dove vengono assegnati premi ai dipendenti che percorrono in bicicletta una certa quota di km all’anno.

Con riferimento, invece, al miglioramento delle condizioni di mobilità per i ciclisti, sono allo studio soluzioni di trasporto intermodale che facilitino l’uso dei treni con le biciclette, la realizzazione di parcheggi sicuri nelle città oppure progetti per migliorare la sicurezza dei ciclisti e la creazione di un codice della strada ad hoc.

Ovviamente l’iniziativa si propone il raggiungimento di importanti benefici economici, ambientali e sociali dal momento che promuove un modo di muoversi all’interno delle città che limita il traffico e l’inquinamento, che costa meno in termini di infrastrutture urbane e che costa meno in termini di persone curate per patologie respiratorie (e non) legate all’inquinamento.

Questo progetto francese si inserisce in un insieme di piani di mobilità innovativi che stanno per essere varati in tutta Europa. L’Italia non sembra (ancora?) particolarmente interessata all’argomento e non è una buona notizia per uno dei Paesi più inquinati e trafficati d’Europa!

Siamo stanchi di vedere che la politica (spesso attraverso un giornalismo complice) parli solo di sé stessa o di questioni marginali rispetto all’interesse collettivo. Vogliamo, invece, che sia un po’ più visionaria ed inizi a decidere su progetti concreti che trasformino questo Paese paralizzato (dalle corporazioni, dall’ignoranza, dalle speculazioni) adeguandolo ai tempi in cambiamento. Se non sapremo cogliere con lungimiranza le opportunità che si aprono all’orizzonte ci potranno essere tempi bui, molto bui!

La faccia della luna

Il loro nome e il modo di presentarsi sul palco con maschere raffiguranti teschi sono carte d’identità piuttosto particolari per il gruppo musicale friulano dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che si muove in bilico tra il mercato discografico “ufficiale” e quello underground.

Se il nome e i modi potrebbero sembrare un po’ cupi, quello che non è affatto oscuro, ma manifestato con assoluta limpidezza, è la loro idea di rispetto della natura e di relazioni profonde tra tutti gli esseri viventi.

Nella canzone “La faccia della luna” scrivono:

“[…] Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri cento ci coltivavo more e fiori e un po’ di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate senza pensarci troppo hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate Ascoltate tutti quanti guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Hanno ammazzato i grilli sterminato le formiche esiliato talpe e topi ed impiccato me. La faccia della luna oggi è bruna non è che non ci sia ma è come fosse andata via…”

Le assurdità del PIL

«Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL). Il PIL comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana… Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali, né dell’equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la nostra conoscenza né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta». Discorso tenuto il 18 marzo 1968 da Robert Kennedy alla Kansas University.

Uno degli elementi più assurdi che caratterizzano il nostro sistema economico è il PIL (Prodotto Interno Lordo). Si tratta, in sostanza, di un indicatore macroeconomico che si propone di rappresentare il benessere di una collettività nazionale attraverso la misura del valore totale dei beni e servizi prodotti nel corso di un anno in un dato Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti e destinati al consumo da parte dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici e alle esportazioni. Il PIL non considera la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi, necessari per produrre semilavorati.

Il PIL è detto “lordo” perché è al lordo degli ammortamenti, cioè di quei costi di beni a utilità pluriennale che vengono distribuiti su più esercizi. Il PIL è anche la base per il calcolo del reddito pro-capite, dato dal rapporto tra PIL e numero dei cittadini.

Come aveva giustamente fatto notare anche Robert Kennedy nel suo famoso discorso (e che, forse, gli è anche costato la vita) il PIL ha degli enormi limiti.

Innanzitutto tiene conto solo delle transazioni in denaro e trascura tutte quelle a titolo gratuito: in tal modo esclude le prestazioni in ambito familiare e quelle del volontariato che sono la diretta espressione del senso di comunità e, in qualche modo, di positività sociali anche se operano in ambiti problematici.

Il PIL inoltre tratta tutte le transazioni monetarie che avvengono in un Paese come positive e, pertanto, tra esser rientrano anche quelle che avvengono in ambito bellico, sanitario, della malavita o delle bonifiche da inquinamento. Paradossalmente più malati in cura ci sono e più elevato è il PIL; più bambini disadattati in cura ci sono e più elevato è il PIL; più morti ci sono è più elevato è il PIL; più sono le armi acquistate e più elevato è il PIL; più inquinamento bonificato c’è e più elevato è il PIL.

Dobbiamo da subito chiedere ai nostri economisti, ai nostri banchieri, ai nostri imprenditori e ai nostri governanti che si continuano a riempire la bocca di “PIL” che esso non è in grado affatto di misurare il nostro benessere, ma solo l’ampiezza del sistema economico, positivo o negativo che sia. Dobbiamo cominciare a chiedere loro che, più che ricchi materialmente, noi desideriamo essere felici o, visto che la felicità non è un luogo ma una direzione, per lo meno avere la sensazione di esserci incamminati nel giusto percorso verso il raggiungimento della stessa.

È necessario, allora, che si inizi seriamente a pensare che il PIL è un indicatore assurdo e che è al più presto bisogna cambiarlo.

Qualche proposta alternativa è già da tempo in discussione e, tra tutti, l’indicatore che mi piace di più è la Felicità Interna Lorda (FIL). State sintonizzati che al più presto ne parlerò in dettaglio…

_____

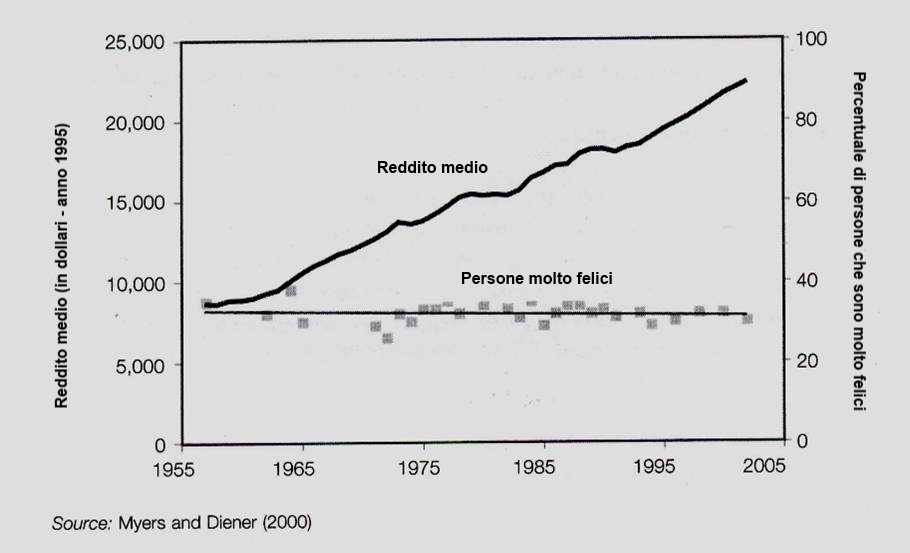

Grafico: Il grafico mostra che la felicità delle persone non è legata solo al reddito e che non aumenta inefinitamente all’aumentare dello stesso, attestandosi intorno ad un certo valore (intorno a 8.000 $/anno).

E se fossimo noi le locuste?

Che schifo tutti quegli insetti che ti si posano sui capelli, che ti colpiscono il viso, che ti si attaccano ai vestiti e che divorano tutti i vegetali che trovano sul loro devastante cammino. Un vera e propria piaga. Di dimensioni… bibliche!

Periodicamente accade che qualche area del mondo sia funestata da enormi masse di locuste che devastano tutto quello che trovano sulla loro strada e che, spesso, determinano terribili carestie, malnutrizione e morte. Gli enormi sciami volanti che quasi oscurano il cielo sono la parte più evidente del fenomeno ma l’aspetto peggiore è quando gli animali si posano a terra e iniziano a muovere instancabilmente le loro mandibole: cra, cra, cra…

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Proviamo a ribaltare la questione e a chiederci provocatoriamente: “E se fossimo noi le locuste?”.

In fin dei conti, come loro, ci muoviamo individualmente ad esplorare territori e, trovata abbondanza di risorse, arriviamo in massa. Quando siamo in tanti iniziamo ad incidere pesantemente sugli ecosistemi consumando acqua, risorse alimentari, materie prime, tagliando e bruciando legna, uccidendo animali ed emettendo rifiuti e scarti di vario tipo nell’ambiente circostante. Raggiunto l’apice del nostro sviluppo in un certo territorio e, magari, avendo esaurito le risorse, quando ce ne andiamo lasciamo distruzione e morte. Di ciò la storia ne è testimone in numerosissimi episodi, anche piuttosto recenti.

Questa, molti, la chiamano “civiltà” ma si potrebbe iniziare a considerarla “piaga”, come quella delle locuste.

La bioimitazione si propone un approccio nuovo nei confronti della natura. Un approccio che, culturalmente, superi l’atteggiamento di devastazione e che miri a realizzare con il Pianeta una relazione biunivoca di do ut des. Una relazione che si muova su un’ampia conoscenza dei meccanismi di funzionamento della Terra e che sia in grado di coniugare economia, benessere e mantenimento nel lungo periodo delle risorse ambientali.

Solo così potremo pensare di aver sconfitto veramente la piaga delle locuste!

_____

(1) Dalle origini della civiltà umana, con il passare del tempo, questa relazione si è fatta via via sempre più malata e corrotta.

Foto: “La Stampa”; Luca Benatelli

Polska

Ore 4.30 del mattino di un imprecisato giorno di agosto. Gli occhi ancora assonnati e lo sguardo perso nel vuoto (almeno il mio).

Stiamo partendo, Paola ed io, con la nostra Renault Twingo per un viaggio in terra polacca di due settimane. Le tappe non le abbiamo ben definite ma sappiamo di voler arrivare subito a Cracovia per vedere il campo di concentramento di Auschwitz-Birchenau, assaporare le bellezze naturalistiche della foresta di Białowietza e i suoi bisonti nonché visitare Danzica e le spiagge del nord che si affacciano sul Mar Baltico. Tutto il resto sarà una piacevole incognita.

Come al solito, prima di intraprendere un lungo viaggio, ci auguriamo che sia piacevole e interessante. Ma, questa volta, ci chiediamo anche qualche cosa di più: desideriamo compiere concretamente qualche azione etica ed ecologicamente corretta per dare alla nostra vacanza un sapore di sostenibilità.

Stabiliamo, allora, di fare un piccolo “gioco” e di lavorare sui rifiuti prodotti proponendoci innanzitutto di evitare, per quanto possibile, gli imballaggi nella fase di acquisto. In secondo luogo ci proponiamo di riciclare tutti i rifiuti da noi prodotti direttamente nei luoghi visitati e, nel caso in cui questi ultimi non siano organizzati per la raccolta differenziata, la scelta non può essere altro che caricare tutti i materiali maleodoranti sulla nostra piccola vettura per trasportarli verso il corretto smaltimento o a casa assieme alle valigie, alla tenda da campeggio e ai souvenir vari recuperati nel corso del viaggio.

Non sapendo ancora quello che ci aspetterà ci guardiamo con un sorriso (il mio sguardo rimane ancora molto assonnato nonostante il tentativo di pensiero elaborato), ingraniamo la marcia e iniziamo la nostra vacanza itinerante nell’Europa nord-orientale.

Al di là delle piccole oasi felici che incontriamo lungo la via (purtroppo presenti solo nella fase iniziale del viaggio), gran parte dei rifiuti, opportunamente separati per materiali omogenei (carta, plastica, vetro, metallo) devono essere messi in auto con noi. L’unico materiale che trova sempre una collocazione in loco (per fortuna, visto il cattivo odore!) è il residuo organico dei nostri pranzi all’aperto che viene lasciato a decomporsi ai margini delle strade o nei boschi.

L’esperienza della vacanza ci ha fatto empiricamente comprendere una cosa molto semplice: la separazione a valle dei rifiuti per la raccolta differenziata è un’operazione veramente efficace solo a livello teorico. Nella realtà dei fatti si basa su variabili che sono indipendenti dalla fisica o dalla biochimica e troppo legate ai comportamenti umani: politici, culturali, progettuali o sociali. Per tali ragioni, vuoi perché manca un servizio efficiente di raccolta differenziata su un determinato territorio, vuoi perché i cittadini non sono sufficientemente educati o sensibili al problema, vuoi perché la progettazione dei prodotti rende difficile un’agevole separazione dei materiali anche per le persone più intraprendenti, rimane sempre una percentuale di materiali (anche preziosi o molto inquinanti) che finisce interrata nelle discariche o bruciata negli inceneritori.

La natura, a guardarla bene, non prevede alcuna gestione o riciclo dei rifiuti. Tutto viene riparato, riutilizzato o trasformato, senza perdite o sprechi di materiale.

Pertanto, se vogliamo intraprendere seriamente il percorso verso il progresso e la difesa della civiltà del benessere, dobbiamo per forza passare attraverso la sostenibilità ambientale. Quella seria e duratura – non quella che alimenta effimeri processi ecologici – è quella che riprogetta i prodotti e i materiali e si libera del concetto di rifiuto.

_____

Foto: Rifiuti raccolti nel corso del viaggio in attesa del riciclo: plastica, carta, lattine.