Category Archives: Natura

Le tartarughe di Mondello

Mi riferisco proprio a quella Mondello, la “spiaggia” di Palermo, dove si riversano migliaia e migliaia di turisti e migliaia e migliaia di locali, concentrati soprattutto nei fine settimana.

Quest’estate, a Mondello, ci siamo andati anche noi per rilassarci e rinfrescarci da una calda giornata trascorsa a visitare la città. Nella spiaggia che abbiamo scelto e nella quale abbiamo mollemente adagiato le nostre stanche membra siamo rimasti colpiti da una strana e inusuale (per il luogo) rete metallica segnalata da alcune bandiere del WWF. Alla nostra richiesta di informazioni in merito ci è stato risposto che si trattava di un luogo dove, qualche settimana prima, una tartaruga marina aveva deposto alcune uova.

Proprio li, in mezzo a tutti e a tutto!

Dai giornali apprendo che finalmente le uova si sono schiuse. Ai piccoli auguro buon viaggio e lunga vita…

Foto: il nostro pomeriggio a Mondello (PA)

Sophora toromiro

Il nome è simpatico e sembra più quello di un manga giapponese piuttosto che quello di un raro essere vivente ad un passo dall’estinzione.

Al di là delle battute, la Sophora toromiro è una pianta endemica dell’Isola di Pasqua, appartenente alla famiglia delle Leguminose dall’aspetto e dalle caratteristiche piuttosto anonime. Essa, prima a causa della pesante deforestazione che ha interessato l’Isola nella prima metà del XVII secolo e poi a causa dei pascoli intensivi, è diventata sempre più rara fino ad estinguersi allo stato selvatico intorno alla metà del XX secolo. Un contributo diretto alla quasi estinzione sembra averlo fornito anche l’uomo che impiegava indiscriminatamente il piccolo tronco di tale pianta per intagliare statuette e oggetti cerimoniali.

Fortunatamente la Sophora toromiro sopravvive ancora e solo per miracolo non viene annoverata tra le specie definitivamente scomparse dalla Terra dal momento che dall’ultimo esemplare ancora allo stato selvatico sono stati staccati alcuni ramoscelli, poi oggetto di tentativi di trapianto e riproduzione nelle serre di diverse università. Da questi tentativi solo il Giardino Botanico Val Rahmeh di Mentone è riuscito a far riprodurre la Sophora toromiro all’aria aperta e a non privarci della sua unicità.

La triste storia di questa pianta racconta ancora una volta l’assurdo agire dell’essere umano, ingiustamente (auto)definito “intelligente”. Quello che mi colpisce è vedere quello che sono riusciti a fare poche migliaia di uomini sull’Isola di Pasqua (1) con poche risorse e poca energia e quello che, potenzialmente, potrebbero fare sull’intero pianeta Terra miliardi di esseri umani dotati di tanta energia, tante materie, tecnologia sofisticata, fanatismo economico, religioso e ideologico.

Le modalità della quasi estinzione della Sophora toromiro devono essere un monito perché ci si renda conto che tutti gli esseri viventi della Terra hanno ruolo importante (anche se apparentemente invisibile) e che nelle diverse attività ci deve essere un senso del limite e una consapevolezza di precarietà.

Se non lo capiamo velocemente il rischio è che anche l’enorme pianeta Terra si possa trasformare, ben presto e per tutti i suoi abitanti, in un’inospitale isola di Pasqua.

_____

(1) Allo sbarco dei primi colonizzatori polinesiani, che i più recenti studi fanno risalire attorno al 800-900 d.C., l’Isola di Pasqua si doveva presentare come una immensa foresta di palme. Fino al 1200 d.C. la popolazione rimase numericamente modesta e sostanzialmente in equilibrio con le risorse naturali presenti. In seguito, però, nacque da parte degli abitanti la necessità di costruire i moai, il cui sistema di trasporto richiedeva notevoli quantità di legname. Cominciò pertanto un importante lavoro di disboscamento dell’isola che fu ulteriormente intensificato dopo il sensibile aumento della popolazione dovuto a nuovi sbarchi. Verso il 1400 d.C. la popolazione raggiunse i 15.000-20.000 abitanti e l’attività di abbattimento degli alberi conobbe il proprio massimo di intensità. La riduzione della risorsa forestale provocò un inasprimento dei rapporti sociali interni che sfociarono talora in violente guerre civili tra tribu. Tra il 1600 e il 1700 d.C., in alternativa al legno divenuto sempre più scarso, gli abitanti iniziano a utilizzare come combustibile anche erbe e cespugli. Le condizioni di vita sull’isola divennero pertanto proibitive per la poca popolazione rimasta, in gran parte decimata dagli scontri interni e dai flussi emigratori. Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull’isola, Jakob Roggeveen, l’isola al tempo del suo arrivo si presentava brulla e priva di alberi ad alto fusto. A spiegazione della precoce perdita di alberi dell’isola, nonché della sparizione pressoché totale della fauna endemica, oggi si sono portate avanti anche ipotesi riguardanti la possibile responsabilità dei ratti del tipo polinesiano (Rattus exulans) che raggiunsero l’isola al seguito dei primi colonizzatori e che iniziarono a nutrirsi anche dei semi di palma, contribuendo sensibilmente all’estinzione degli alberi dell’isola (Fonte: Wikipedia).

E se fossimo noi le locuste?

Che schifo tutti quegli insetti che ti si posano sui capelli, che ti colpiscono il viso, che ti si attaccano ai vestiti e che divorano tutti i vegetali che trovano sul loro devastante cammino. Un vera e propria piaga. Di dimensioni… bibliche!

Periodicamente accade che qualche area del mondo sia funestata da enormi masse di locuste che devastano tutto quello che trovano sulla loro strada e che, spesso, determinano terribili carestie, malnutrizione e morte. Gli enormi sciami volanti che quasi oscurano il cielo sono la parte più evidente del fenomeno ma l’aspetto peggiore è quando gli animali si posano a terra e iniziano a muovere instancabilmente le loro mandibole: cra, cra, cra…

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Proviamo a ribaltare la questione e a chiederci provocatoriamente: “E se fossimo noi le locuste?”.

In fin dei conti, come loro, ci muoviamo individualmente ad esplorare territori e, trovata abbondanza di risorse, arriviamo in massa. Quando siamo in tanti iniziamo ad incidere pesantemente sugli ecosistemi consumando acqua, risorse alimentari, materie prime, tagliando e bruciando legna, uccidendo animali ed emettendo rifiuti e scarti di vario tipo nell’ambiente circostante. Raggiunto l’apice del nostro sviluppo in un certo territorio e, magari, avendo esaurito le risorse, quando ce ne andiamo lasciamo distruzione e morte. Di ciò la storia ne è testimone in numerosissimi episodi, anche piuttosto recenti.

Questa, molti, la chiamano “civiltà” ma si potrebbe iniziare a considerarla “piaga”, come quella delle locuste.

La bioimitazione si propone un approccio nuovo nei confronti della natura. Un approccio che, culturalmente, superi l’atteggiamento di devastazione e che miri a realizzare con il Pianeta una relazione biunivoca di do ut des. Una relazione che si muova su un’ampia conoscenza dei meccanismi di funzionamento della Terra e che sia in grado di coniugare economia, benessere e mantenimento nel lungo periodo delle risorse ambientali.

Solo così potremo pensare di aver sconfitto veramente la piaga delle locuste!

_____

(1) Dalle origini della civiltà umana, con il passare del tempo, questa relazione si è fatta via via sempre più malata e corrotta.

Foto: “La Stampa”; Luca Benatelli

L’Isola di Lord Howe

Il nome dell’Isola di Lord Howe non evoca, ai più, praticamente nulla.

Potrebbe essere indifferentemente lo scoglio di un freddo lago della Scozia, un’isola-faro della remota Alaska oppure – come in effetti è – una minuscola isola abitata da 350 individui posta in mezzo all’Oceano Pacifico, a 600 Km dalla costa est dell’Australia. L’Isola di Lord Howe è quel che rimane di un enorme vulcano emerso dalle acque del mare circa 7 milioni di anni fa. Essa, nelle ere geologiche, non è mai venuta in contatto con la terra circostante e, per tale ragione, è caratterizzata da un’abbondante biodiversità perché tutto ciò che la abita vi è arrivato spinto dal mare o dal vento e, così isolato, ha avuto un’evoluzione propria in totale solitudine. Ciò significa niente mammiferi (a parte alcuni pipistrelli), niente anfibi (perché molto sensibili all’acqua salata) ma, per il resto delle specie, vi è abbondanza e, soprattutto, endemicità. Poco meno della metà della sua flora è endemica come 15 specie di animali terrestri, in particolare uccelli e insetti, che hanno perso nei secoli la capacità di volare a causa dell’assenza di predatori di grossa taglia presenti sull’isola.

L’Isola di Lord Howe è stata scoperta per caso solamente nel 1788 da una nave che aveva perso la rotta di ritorno dall’isola Norfolk e, stranamente, è stata risparmiata anche dai polinesiani nei loro numerosi viaggi in lungo e in largo nell’Oceano Pacifico. Questo ha fatto sì che si sia quasi del tutto preservata la biodiversità, anche se i coloni che in questi ultimi due secoli l’hanno abitata hanno introdotto topi, gatti, civette, maiali e capre, involontari predatori o competitori con la fauna autoctona, tanto da determinare comunque alcune importanti estinzioni.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Prima dell’arrivo dei ratti sull’isola i Dryococelus australis erano così numerosi che si potevano trovare un po’ dappertutto. In seguito la popolazione cominciò a declinare tanto che, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, non se ne rinvenivano più e la specie venne dichiarata ufficialmente estinta.

Solo nel 1964 il rocciatore David Roots, mentre si arrampicava sulla Piramide di Ball (poco più di uno scoglio disabitato quasi privo di vegetazione arborea situato a 25 Km a S-E dell’Isola di Lord Howe), vi trovò quasi in cima i resti di una femmina di Dryococelus australis, morta da poco. Spedizioni successive riuscirono a trovare altre tracce del raro insetto ma fu solo nel 2001 che una spedizione australiana fu in grado di trovare qualche decina di esemplari di Dryococelus australis, di cui ne presero due coppie per tentare un programma di riproduzione.

Di questi quattro esemplari, superate le iniziali difficoltà di riproduzione in cattività, ora ce ne sono circa 9.000, una parte dei quali sono pronti per ritornare sull’Isola di Lord Howe e di riprendere quel posto che avevano di diritto e che la superficialità, la scarsa cultura e l’incuria umana hanno contribuito a estinguere.

La reintroduzione del Dryococelus australis sull’Isola di Lord Howe sarà sicuramente un successo: l’isola è piccola e gli animali alloctoni introdotti dai coloni sono stati e saranno facilmente eradicati. La quasi estinzione di questo insetto, però, chiarisce un aspetto molto importante sulla biodiversità e sulla specializzazione locale. La biodiversità rappresenta un importante punto di equilibrio in un dato “Sistema”, che si raggiunge in migliaia di anni. Tale equilibrio, che è dinamico in quanto varia lentamente nel tempo a seguito di diverse sollecitazioni, è molto vulnerabile a forti pressioni esterne (es. arrivo in massa di animali, tra cui anche l’uomo). Se tale equilibrio viene fortemente perturbato il “Sistema” va in sofferenza e non è più in grado di funzionare armonicamente perché tutte le specie animali e vegetali sono profondamente interconnesse e il corretto funzionamento dell’una incide su quello delle altre, in una miriade di relazioni reciproche.

Prendendo spunto dall’Isola di Lord Howe si può osservare il fatto che la difesa della biodiversità locale e delle profonde relazioni tra le specie viventi deve essere un caposaldo anche nel sistema delle società umane evolute e dell’economia capitalistica perché da essa dipendono aspetti, in parte chiari in parte ancora sconosciuti, che possono incidere profondamente sia sul buon funzionamento del “nostro” sistema umano, sul corretto utilizzo di energia e di uso delle materie, sulla depurazione della terra e dell’acqua dagli scarti nonché, in definitiva, sulla salute globale del Pianeta. Di cui tutti noi, poveri o ricchi, religiosi o atei, imprenditori od operai, intellettuali o stolti facciamo parte.

_____

Foto: Wikipedia; Insettostecco.it

Fermiamo l’uso della torba

La torba si forma dalla parziale decomposizione del materiale organico in zone ricche d’acqua e in assenza di ossigeno. Questo processo fisico-chimico trattiene il carbonio, che, assieme al metano, si libera sotto forma di anidride carbonica (CO2) non appena la torbiera viene essiccata per le operazioni di estrazione. Il carbonio continua poi ad essere rilasciato, sempre sotto forma di anidride carbonica, anche quando la torba viene utilizzata in giardino, spesso quale ingrediente principale dei sacchi di terriccio in vendita nei negozi di giardinaggio e nei supermercati.

L’estrazione della torba, inoltre, distrugge habitat unici popolati da uccelli, farfalle, libellule, piante e altri esseri viventi che, esclusivamente, in essi vivono.

Per tutte queste ragioni, da più parti, si è cercato da tempo di scoraggiarne l’uso coinvolgendo sia le aziende produttrici sia i consumatori. Malgrado tutti gli sforzi, però, l’uso della torba da parte degli amanti del giardinaggio è molto difficile da eradicare.

Dal lato dei consumatori perché spesso non conoscono la composizione dei sacchi di terra che acquistano ed ignorano le implicazioni che la torba in essi contenuta può avere sugli ecosistemi e sul clima.

Dal lato dei produttori perché, soprattutto in alcuni Paesi del nord Europa, la torba è molto economica e con pochi investimenti è possibile trasformare terreni agricoli in facili profitti. Basta solo asciugare il terreno, estrarre la torba, metterla nei sacchetti (magari miscelata ad altri elementi) e venderla nel sistema della grande distribuzione. Naturalmente prima servono le autorizzazioni, ma esse non sono difficili da ottenere.

Se, però, nel prezzo della torba si considerassero anche i costi ambientali invisibili che essa incorpora (stimati in decine di milioni di euro l’anno) dovuti alle alterazioni climatiche, alla perdita di habitat, alla funzione di filtrazione, alla funzione di accumulo di carbonio e metano che le torbiere hanno, il suo prezzo raddoppierebbe e nessuno la utilizzerebbe più.

I materiali alternativi alle torbiere esistono e fanno parte del sistema di trattamento della frazione organica dei rifiuti o della gestione delle deiezioni animali. Tali materiali, che risponderebbero più ai principi della bioimitazione, garantirebbero una maggiore circolarità delle risorse e una maggiore consapevolezza tra i consumatori sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Fate in modo che un hobby salutare quale il giardinaggio sia volano della sostenibilità ambientale e fermate l’uso della torba!!!

_____

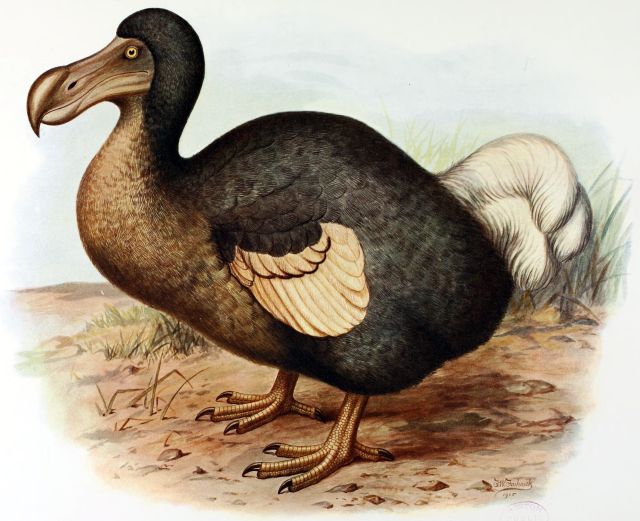

Che fine ha fatto il dodo?

Il dodo (Raphus cucullatus) era un uccello dall’aspetto particolare: goffo, incapace di volare, con un enorme e ingombrante becco dalla punta ricurva. Uno strano mix tra un gabbiano, un’anatra e un tacchino.

Originario dell’isola Mauritius (un’isola appartenente all’arcipelago delle Mascarene, ubicate a est del Madagascar nell’Oceano Indiano), il dodo si era evoluto in un ambiente che non aveva avuto contatti con altre terre per decine di milioni di anni. Priva di mammiferi predatori l’isola divenne l’habitat adatto per molti uccelli, alcuni dei quali, nel tempo, persero addirittura la capacità di volare.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Alla brutalità e alla violenza gratuite si aggiunse anche la distruzione dell’habitat del dodo per l’introduzione nell’isola di animali domestici (soprattutto cani e maiali) che arrivarono anche nelle zone più inaccessibili e dei topi che divorarono senza pietà pulcini e uova depositate direttamente sul terreno.

Dopo solo poche decine di anni dalla colonizzazione dell’isola il dodo era oramai scomparso e di lui ne rimase un solo esemplare imbalsamato (che qualche anno più tardi fu divorato dai tarli) e ne rimangono ora solamente alcune rappresentazioni pittoriche.

Ma non è finita qui perché, intorno al 1970, alcuni ricercatori si accorsero che un albero molto diffuso sull’isola Mauritius, il tambalacoquela (Sideroxylon grandiflorum, chiamata in passato Calvaria maior), non si riproduceva più. E non lo faceva già da molto tempo. Dopo approfonditi studi ci si accorse che tale problema era direttamente collegato all’estinzione del dodo perché l’uccello era l’unico animale presente sull’isola in grado di rompere il resistente guscio dei frutti e di nutrirsene. In tal modo i semi, ingoiati assieme alla polpa, venivano erosi dallo stomaco e poi espulsi con le feci che davano possibilità agli stessi di germogliare e di contribuire alla prosecuzione della specie. Su tali basi è ragionevole pensare che anche il tambalacoquelala, non avendo più animali in grado di svolgere la stessa funzione del dodo, potrà essere trascinato anch’esso nel baratro dell’estinzione.

La storia del dodo e della pianta ad esso indirettamente collegata (la relazione è stata scoperta solo dopo circa 200 anni dall’estinzione dell’animale!) ci fa comprendere chiaramente come non siano ancora del tutto chiari alla scienza gli effetti sugli ecosistemi di una estinzione di singoli animali o di singoli vegetali, anche se molto probabilmente sono più gravi di quello che si possa pensare.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

Tali relazioni interessano anche l’uomo e le sue attività (si pensi alla funzione impollinatrice degli insetti). Pertanto, anche se la perdita dell’insignificante dodo o dello sconosciuto tambalacoquela possano sembrare insignificanti di fronte al nuovo tablet dallo schermo touch, al nuovo motore diesel da 150 cavalli o alla nuova moda dei leggins, in realtà ci dovrebbero far comprendere come, invece, ci saremmo dovuti e ci dovremmo impegnare fortemente alla loro difesa perché, in gioco, non c’è il nostro divertimento ma la nostra sopravvivenza su questi pianeta verde-blu.

_____

Fonte: Giuseppe Brillante, “L’ecologia spiegata ai ragazzi”, Mondadori (2010)

Foto: Wikipedia – (1) Quadro della testa di un dodo di Cornelis Saftleven (1638): l’ultima descrizione originale; (2) Il famoso “Edwards’ Dodo” dipinto da Roelant Savery (1626).

Brutti, fastidiosi e antipatici

Qualche volta, di notte, durante i miei viaggi autostradali o percorrendo le strette e tortuose strade di campagna, mi soffermo a pensare a quell’innumerevole schiera di falene, moscerini, zanzare o coleotteri che appaiono improvvisamente alla luce dei fari e che, immediatamente dopo, lasciano inesorabilmente i loro corpi a disegnare graffiti sulle carrozzerie e sui vetri di auto e camion, compresa la mia. Vite che la velocità dell’automobile spezza su lunotti, su frontali cromati, su paraurti in plastica o su fanalini di vetro. Residui che, poi, al termine della stagione estiva risultano pure difficili da pulire e che lasciano segni sulle carrozzerie di vernice metallizzata pagate, magari, anche a rate.

Spesso il mio pensiero va alle loro umili vite e al ruolo apparentemente inutile ma, invece, estremamente prezioso, che essi hanno nel “tutto”.

Tra loro ci saranno sì dei parassiti per l’uomo e le sue attività ma anche animali di indubbia utilità agricola e ambientale. Tra loro ci saranno anche insetti sen za una qualche particolare attrattiva naturalistica ma anche animali rari o particolarmente interessanti. Tra loro ci sono, comunque, vite che vanno rispettate in quanto tali perché partecipi di una funzione globale che è il mantenimento, nel trascorrere del tempo, della vita sul Pianeta, compresa anche la nostra.

za una qualche particolare attrattiva naturalistica ma anche animali rari o particolarmente interessanti. Tra loro ci sono, comunque, vite che vanno rispettate in quanto tali perché partecipi di una funzione globale che è il mantenimento, nel trascorrere del tempo, della vita sul Pianeta, compresa anche la nostra.

Mi chiedo, allora, quali perdite ecologiche tali morti di massa possano comportare. Non è infatti un mistero che la massa vivente sulla terra (di cui gran parte è composta di insetti) si stia contraendo in termini di volumi, vuoi per effetto di una antropizzazione diffusa, vuoi per effetto di cambiamenti climatici che determinano la scomparsa di habitat, vuoi per effetto di una agricoltura sempre più invadente ed invasiva, vuoi per i sempre più “mostruosi” mezzi di trasporto umani.

La natura, per ben funzionare ha bisogno di tutti e ha bisogno che tra tutti gli esseri viventi esistano relazioni continue, non sempre necessariamente pacifiche.

Nostra cura dovrà essere quella di far sì che, nello svolgimento delle nostre vite e nell’esercizio delle attività economiche, tutte le specie, anche quelle apparentemente insignificanti, siano considerate “specie a rischio di estinzione” e siano oggetto di attenzioni e di protezione.

Nostra cura dovrà essere quella di far sì che, nello svolgimento delle nostre vite e nell’esercizio delle attività economiche, tutte le specie, anche quelle apparentemente insignificanti, siano considerate “specie a rischio di estinzione” e siano oggetto di attenzioni e di protezione.

Progettisti e ingegneri di tutto il mondo, siete pronti ad accettare la sfida?

L’Islanda ha ripreso la caccia alle balene

Greenpeace, la nota ONG ambientalista, sul suo sito internet riporta la notizia che l’Islanda ha da poco ripreso la caccia alle balene nonostante l’esistenza di un divieto alla caccia commerciale delle stesse stabilito dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC – International Whaling Commission).

Sempre secondo quello che riporta Greenpeace, il primo esemplare ad essere catturato è stato un maschio di balenottera comune (Balaenoptera pysalus) lungo più di 20 metri che è stato macellato nel porto di Hvalfjörður, vicino a Reykjavik.

Nonostante il fatto che la balenottera comune faccia parte della lista rossa delle specie minacciate di estinzione redatta da parte del IUCN (International Union for Conservation of Nature), i balenieri islandesi, in pieno disprezzo delle regole e sostenuti dal Governo del loro Paese, hanno intenzione di cacciarne quest’estate addirittura fino a 180 esemplari.

È da notare che la gran parte delle balene catturate in Islanda vengono inviate in Giappone dove, però, il consumo di carne di balena sta progressivamente calando e dove, in massima parte, vengono impiegate per la produzione di cibo per cani. A tale riguardo anche gli operatori turistici islandesi si sono espressi sull’argomento sostenendo che il whale watching porta al Paese decisamente più benefici economici rispetto alla caccia delle balene.

La questione della caccia alle balene è una questione che periodicamente torna alla ribalta e che rivela, a mio avviso, l’assurdità del nostro sistema economico-produttivo. Un sistema predatorio e distruttivo che non ha nessuna capacità di “vedere” (nel senso di osservare e capire) le relazioni profonde della natura, fatta di continui interscambi tra le specie viventi.

Sia ben chiaro che la caccia è un fenomeno assolutamente naturale che non voglio affatto demonizzare per preconcetto, ma farla mettendo a repentaglio una specie già a rischio vuol dire che l’uomo che la pratica non ha nemmeno a cuore il senso della propria sopravvivenza, tipico di ogni specie animale.

Dal momento che Bioimita si interessa di sostenibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi, oltre a sviluppare la cultura e la conoscenza sulla materia, propone anche di boicottare con qualsiasi mezzo l’Islanda per le sue scelte in materia di caccia alle balene perché ritiene possa essere uno strumento commerciale efficace per far cambiare loro strategia.

Lucciole

Non so chi abbia stessa fortuna che ho io di avere, in questo periodo dell’anno, le lucciole nel proprio giardino. Sono animali splendidi, effimeri, delicati, anonimi di giorno ma che, al calar del buio, con quel loro corpo nero affusolato, dall’addome producono un fascio luminoso pulsante.

Vederle volare, la sera, è uno spettacolo che toglie di dosso lo stress di una dura giornata di lavoro o le preoccupazioni più diverse.

Le lucciole, però, sono sempre meno frequenti nei nostri giardini o nelle campagne. Per le cause più diverse che sarebbe difficile elencare. Ne è prova la scienza, ne è prova sia la mia esperienza personale sia i racconti di nonni e genitori che narrano di averne viste in grandi quantità nella loro infanzia. Della loro scomparsa ne parlò anche Pier Paolo Pasolini in un articolo del 1 febbraio 1975 pubblicato sul Corriere della Sera.

Mi chiedo se noi, che siamo andati sulla luna (forse!?), che voliamo in poche ore da un paese all’altro, che effettuiamo trapianti di organi, che comunichiamo in tempo reale da un continente ad un altro, ci possiamo permettere di chiamare “progresso” anche la perdita delle lucciole!

La vera green economy non è quella che si autoincensa di perseguire la sostenibilità ambientale senza in realtà mutare nulla rispetto al passato o creando addirittura problemi più gravi ma è quella che si preoccupa, nell’ambito del progresso dell’uomo, anche della difesa di esseri apparentemente insignificanti come le lucciole. Sembra difficile da comprendere ma la nostra sopravvivenza passa anche attraverso la loro difesa.

_____

I petali dei fiori non inquinano

Finalmente, dopo un inverno grigio e piovoso, arriva la primavera! E anche se ci troviamo nella Pianura Padana dove la qualità dell’aria non è tra le migliori d’Europa (anzi, è una delle peggiori!), il cielo comincia ad essere azzurro ed il sole a scaldare le ossa umide e l’umore nero (tranne oggi che piove e tira vento).

Con la primavera cambia anche il colore del paesaggio, dove il verde assume tonalità più vivaci e dove comincia l’esplosione dei fiori: gialli, rosa, rossi, azzurri, viola, lilla e arancio e tutte le rispettive sfumature. Uno spettacolo!

I fiori, si sa, durano sulla pianta qualche giorno, al massimo qualche settimana e poi lasciano spazio allo sviluppo dei frutti per la prosecuzione della vita… Il tutto in una sequenza infinita di successioni corrispondenti, spesso, al trascorrere degli anni.

I fiori, si sa, durano sulla pianta qualche giorno, al massimo qualche settimana e poi lasciano spazio allo sviluppo dei frutti per la prosecuzione della vita… Il tutto in una sequenza infinita di successioni corrispondenti, spesso, al trascorrere degli anni.

Al di là della visione romantica o puramente utilitaristica del contadino che dai fiori e dai frutti ottiene la ricompensa del proprio lavoro, una cosa che in pochi osservano è il fatto che i petali (come, per altro, le foglie in autunno), quando cadono a terra perché hanno concluso la loro funzione, non determinano alcuna forma di inquinamento. Anzi, la loro materia si trasforma, arricchisce il suolo e favorisce il ripetersi del ciclo e di altra vita nel corso della stagione presente e di quella successiva.

In natura non esiste il concetto di rifiuto: tutto si ripara, si riusa o si trasforma!

In natura non esiste il concetto di rifiuto: tutto si ripara, si riusa o si trasforma!

Nella progettazione e nella produzione industriale dei prodotti questo deve essere il solo e l’unico riferimento: materia compatibile con la natura che non abbia in sé incorporata l’idea del rifiuto.

I nostri giardini sono immensi serbatoi di biodiversità

Non bisogna per forza andare in Amazzonia o nella foresta del Borneo a farsi “divorare” dalle zanzare per trovare una ricca biodiversità vegetale e un ecosistema vivace. Come emerge da una ricerca effettuata da parte di un gruppo di studio guidato dal prof. Bastow Wilson dell’università neozelandese di Otago e pubblicata dalla rivista scientifica Journal of Vegetation Science, era sufficiente guardare con attenzione nei prati incolti e nelle praterie dell’Europa centrale per trovare uno degli ambienti più ricchi al mondo in termini di biodiversità vegetale. In sostanza dallo studio emerge che, su scala molto limitata (meno di 50 mq), le praterie temperate europee sono tra gli ecosistemi più ricchi di piante (fino a 89 per mq), mentre nelle foreste tropicali si hanno al massimo 942 specie per ettaro (10 mila mq).

Ciò, tradotto nel linguaggio del cittadino comune che ha la sua bella casettina con giardino o che frequenta i parchi urbani, significa che può concretamente contribuire alla salvaguardia della biodiversità senza particolari sforzi. Deve solo abbandonare l’idea che il suo prato o il parco siano per forza “abitati” da un’unica specie di erba, tutta uguale e sempre ben rasata. Se proprio proprio non riesce a liberarsi dall’idea di avere un prato all’inglese – magari in aree geografiche con poca acqua e scarse precipitazioni piovose – può iniziare a riservare una parte del proprio giardino alla vegetazione spontanea, senza tagliarla frequentemente.

Da queste scelte ne riceveremo tutti enormi benefici: noi perché potremmo iniziare ad ammirare prati fioriti e profumati; le specie vegetali e animali perché potranno prosperare; la nostra salute perché si eviteranno quegli inutili intrugli chimici per diserbare o concimare; l’ambiente (e quindi sempre noi) perché potremmo iniziare a risparmiare acqua per le innaffiature ed energie per la frequente rasatura.

Foto: prato incolto presso l’interporto “Verona Quadrante Europa”

Quando è in pericolo la produzione del cibo

Il ricercatore argentino Lucas Garibaldi dell’Università Nazionale di Rio Negro in San Carlos de Bariloche, capo progetto di uno studio coordinato pubblicato recentemente su Science, partendo dalla constatazione che gli insetti stanno diminuendo nel mondo, ha dimostrato con i suoi colleghi che, oltre alle api, contribuiscono all’impollinazione delle piante anche mosche, farfalle e coleotteri e che la profonda alterazione degli ecosistemi agricoli in corso sta mettendo in pericolo la produzione del cibo.

Nel corso dell’indagine sono stati analizzati più di 40 sistemi di coltivazione di frutta e verdura in 20 Paesi. La ricerca sul campo è stata poi incrociata con i dati storici relativi alle produzioni agricole della fine dell’Ottocento, della fine degli anni Settanta e fra il 2009 e il 2010. Si è capito in maniera chiara ed inequivocabile che, sia la qualità e la quantità dell’impollinazione che la produzione di fiori da frutto sono diminuiti proporzionalmente alla diminuzione degli insetti selvatici.

I fattori descritti dai ricercatori quali cause che determinano tale declino sono molteplici anche se i più importanti risultano i seguenti. In primo piano vi è la distruzione degli habitat (boschi, siepi, prati) dove vivono e si riproducono gli insetti utili per far spazio a monocolture o per realizzare città e infrastrutture. In secondo luogo la causa è da ricercarsi nei cambiamenti climatici che producono veloci mutamenti nel periodo della fioritura o nella vegetazione delle piante determinando alterazioni nell’attività degli impollinatori, che devono ancora trovare un equilibrio evolutivo ai cambiamenti.

Nessun intervento umano operato da parte degli agronomi o da parte dei biologi consistente, ad esempio, nell’immissione nell’ambiente di impollinatori da allevamento, sta dando i risultati sperati perché gli insetti selvatici sono molto più efficienti e la loro funzione sembra insostituibile.

La soluzione che i ricercatori propongono è abbastanza ovvia e consiste, da un lato, nella salvaguardia degli habitat naturali e, dall’altro, nella riduzione dei pesticidi usati perché non sono selettivi e inevitabilmente colpiscono anche gli insetti utili.

Mi permetto di osservare che l’interessante ricerca aggiunge un importante tassello alla conoscenza scientifica (importanza degli animali selvatici nell’impollinazione e della biodiversità nella produzione del cibo) ma, a mio avviso, la problematica avrebbe già dovuto essere patrimonio di conoscenza da parte di un attento osservatore della natura. Quest’ultima, infatti, per poter prosperare ha bisogno del contributo di una molteplicità di esseri viventi. Ognuno cerca di soddisfare i propri bisogni ma, indirettamente e involontariamente, agisce anche per la realizzazione dei bisogni degli altri. Il tutto opera seguendo un andamento ciclico, come una vite senza fine.

Se non siamo stati in grado di intervenire fino ad ora per arrestare il degrado degli habitat e per impedire (non diminuire!) l’uso dei pesticidi di sintesi dubito che questo possa avvenire a seguito di tale ricerca.

Mi auguro, però, che, anche attraverso queste ricerche, si faccia sempre più forte la consapevolezza di quali siano e di quali relazioni vi siano tra i comportamenti umani sbagliati dal punto di vista della sostenibilità ambientale in modo tale da orientare soprattutto l’economia e la società verso lo sviluppo e l’accettazione di pratiche produttive che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente che, in fin dei conti, è base della vita e della prosperità. Anche la nostra!

Fonte: The Guardian

Buon Compleanno

Qualche giorno fa, il 25 febbraio, è stato il compleanno della vita sulla Terra.

Anche se in ritardo le urliamo “Buon Compleanno”!!!

Per capire il messaggio, che potrebbe apparire un po’ folle, è necessario operare di fantasia e trasporre la formazione del pianeta Terra, la nascita della vita su di esso, la comparsa degli animali più complessi e lo sviluppo delle attività umane all’interno di un ipotetico anno solare.

La Terra nasce il 1 gennaio alle ore 00.01. Il 25 febbraio (circa 3,8 miliardi di anni fa) appaiono le prime elementari forme di vita. Il 28 marzo inizia la fotosintesi clorofilliana. Il 16 di agosto iniziano a comparire le prime forme di vita pluricellulari. Dal 15 novembre inizia l’avventura dei primi funghi, il 22 novembre delle prime piante terrestri, il 24 novembre degli insetti e, a partire dal 2 dicembre, degli anfibi, dei rettili, dei mammiferi (il 13 dicembre), gli uccelli e i fiori. Il 25 dicembre si estinguono i dinosauri (circa 65 milioni di anni fa). Il 31 dicembre alle ore 11.30 gli ominidi iniziano a camminare; alle 23.36 compare l’Homo sapiens alle 23.59 inizia l’agricoltura (circa 10 mila anni fa); alle 23.59 58” inizia la rivoluzione industriale.

[scarica il pdf – Vita sulla Terra]

Alla luce di tale interessante e simpatica trasposizione che vede comparire il protagonismo tecnico-scientifico dell’uomo all’interno del Sistema Terra solo negli ultimi 2 secondi dell’ipotetico anno, come si può credere che lo stesso potrà affrontare i diversi problemi che gli si presentano all’orizzonte solo con l’uso della tecnologia? È una pura follia pensarlo e non concentrarsi, invece, su quello che rappresenta il vero motore e la vera molla di tutto: LA NATURA!

Che prima va rispettata. Poi va capita e studiata. E alla fine va copiata.

Fonte: Biomimicry

I segreti dell’isola di San Matteo

Si immagini un piccolo puntino di tundra e scogliere – lungo circa 18 Km e largo circa 2 – sperduto nelle gelide acque del Mare di Bering abitato solamente dalle volpi artiche e da immense colonie di uccelli e mammiferi marini.

Questa è l’isola di San Matteo. E quanto segue è il segreto ambientale che essa nasconde.

Nel 1944, nel bel mezzo della II Guerra Mondiale, la Guardia Costiera statunitense introdusse sul territorio della remota e disabitata isola 29 renne (Rangifer tarandus) allo scopo di fornire una scorta di cibo per i 19 uomini impiegati nella locale stazione strategica e di rilevamento aero-navale. Dal momento che gli esseri umani erano i loro unici potenziali predatori, esse trovarono nel nuovo ambiente un vero e proprio paradiso. Cibo in abbondanza, assenza di predatori animali, un territorio esteso in relazione al loro esiguo numero: in sostanza tutti gli ingredienti necessari ad una loro esplosione demografica.

Quando l’anno seguente la guerra terminò e la base militare venne chiusa gli uomini presenti abbandonarono l’isola lasciando le renne al loro probabile destino: quello di moltiplicarsi e di prosperare a lungo in un ambiente non ostile.

Per lungo tempo nessun essere umano, nemmeno i più arditi avventurieri, mise piede sul piccolo scoglio perduto nell’oceano. Fu solamente dopo 12 anni, nel 1957, che il biologo David Klein del U.S. Fish and Wildlife Service (Dipartimento USA della Fauna Selvatica) approdò nuovamente sull’Isola di San Matteo scoprendo una florida popolazione di 1.350 renne che si nutrivano degli abbondanti licheni che il magro suolo dell’isola poteva loro offrire.

Klein, durante questa sua visita, notò che le renne presentavano caratteristiche diverse rispetto alle popolazioni di altri ambienti. Erano di peso nettamente superiore e godevano, in generale, di una salute eccellente a causa dell’abbondanza di cibo e del loro numero limitato rispetto al territorio, che determinava una bassa competizione tra gli esemplari.

Klein ebbe la possibilità di tornare nuovamente sull’isola solamente 5 anni dopo, nel 1963, e notò subito, non appena mise piede a terra, che ovunque il suo sguardo si posasse vi erano tracce di renne. Le renne erano presenti in ogni angolo dell’isola e la loro popolazione aveva oramai raggiunto la quota di circa 6.000 esemplari.

Rispetto alla prima visita Klein si rese immediatamente conto, però, che non godevano più della buona salute di qualche anno prima: il loro peso medio era notevolmente diminuito e il loro tasso di natalità era molto basso.

Un disastro si profilava, pertanto, all’orizzonte…

«Stanno letteralmente devastando i licheni» disse Klein ai suoi collaboratori.

Una serie di difficoltà lo tennero, in seguito, lontano dall’isola per 3 anni. Solo nel 1966 poté farvi nuovamente ritorno, accompagnato da un biologo e da un botanico.

Lo spettacolo che subito si presentò ai loro occhi non appena toccarono il suolo fu impressionante. L’isola era letteralmente ricoperta da scheletri di renna.

Ne rimanevano vivi solamente 42 esemplari di cui 41 femmine, 1 maschio malato incapace di procreare e nessun cucciolo.

L’ultimo esemplare di renna dell’Isola di San Matteo è morto intorno agli anni ’80 e l’involontario esperimento di dinamica demografica, iniziato per caso nel 1944, è fallito circa quarant’anni dopo con la sua definitiva scomparsa.

Quando ho avuto modo di leggere, qualche tempo fa, un articolo sull’Isola di San Matteo e sulle sue renne, sono rimasto subito molto colpito dalle numerose similitudini che legano questa storia alla dinamica demografica e ai comportamenti dell’uomo. E, naturalmente, anche alle possibili conseguenze che essi possono determinare.

Così come le renne si sono sviluppate inizialmente con estrema rapidità, sono arrivate a sfruttare fino all’osso le limitate risorse che l’ambiente poteva loro offrire e poi sono declinate molto rapidamente arrivando, addirittura, al loro completo annientamento, allo stesso modo le comunità umane sono sempre state caratterizzate dalla stessa dinamica in presenza di condizioni ambientali iniziali favorevoli.

Sviluppo demografico elevato. Utilizzo massiccio di risorse, superiore a quelle che sono in grado di rigenerarsi autonomamente.

Declino e, talvolta, autodistruzione.

In sostanza si verifica quello che gli scienziati chiamano “overshoot and collapse mode” (modalità di superamento e crollo). Esiste cioè un punto di ipotetico superamento dei limiti che determina una recessione difficilmente arrestabile.

Dall’analisi storica di civiltà antiche estinte si è potuto appurare che i principali indicatori del loro declino non sono stati fattori economici, come inizialmente si pensava, ma sono stati proprio quelli di natura ambientale. Agli archeologi odierni appare molto familiare la sequenza: aumento di popolazione; declino delle foreste e aumento delle colture agricole; erosione e impoverimento del terreno; declino della comunità umana nel suo insieme.

Per le società moderne questa relazione si complica notevolmente in quanto sono coinvolti anche altri aspetti quali: la diminuzione delle disponibilità di acqua potabile; l’antropizzazione diffusa del Pianeta; la diminuzione degli stock ittici; la presenza di condizioni climatiche più disastrose e la contrazione delle fonti energetiche non rinnovabili, soprattutto di petrolio e di gas naturale.

Se vogliamo analizzare le caratteristiche del “overshoot and collapse mode” nel contesto delle comunità umane del XXI secolo, possiamo osservare che, dal punto di vista demografico, le più recenti proiezioni elaborate dall’ONU mostrano un trend di crescita della popolazione mondiale che va dai 6,1 miliardi del 2000 ai probabili 9,1 miliardi nel 2050.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, soprattutto quelle energetiche non rinnovabili come il carbone, il petrolio e il gas naturale, la maggioranza dei geologi sostiene che in questi anni la produzione abbia raggiunto il suo massimo e che in futuro sia destinata a diminuire. Inoltre, Paesi emergenti quali la Cina e l’India, che hanno tassi di crescita economica annuale molto elevati e una popolazione enorme, tenderanno sempre di più a richiedere questo tipo di risorse, determinandone anche un elevato e inarrestabile incremento di prezzo.

Dato questo quadro, il problema, come per le renne sull’isola di San Matteo, è che non si può prevedere con una ragionevole precisione il momento del declino e, soprattutto, quali saranno i suoi effetti finali. Se esso, come per le renne, sarà fulmineo e implacabile oppure se sarà più lento e benevolo, consentendo delle politiche correttive.

Quello che è pressoché certo è che se i due ingredienti principali del problema – e cioè l’incremento demografico e lo sfruttamento massiccio delle risorse – aumenteranno continuamente, la conseguenza del declino sarà pressoché inevitabile.

Che cosa fare, allora, per poter contrastare questo trend e per poter sperare in un futuro dell’uomo prospero dal punto di vista economico e sociale ma in armonia con l’ecosistema?

La ricetta è molto semplice ma, nel complesso, anche molto difficile da attuare.

A livello globale si basa, da un lato, su scelte politiche coraggiose, soprattutto da parte dei paesi trainanti cosiddetti “sviluppati”, che siano in grado di modificare gli schemi su cui si basa l’economia, avida di risorse energetiche e di materie prime per garantire elevati consumi. Dall’altro, su uno sviluppo culturale e sociale delle comunità umane che ritornino a comprendere i cicli di base del funzionamento del Pianeta nonché la sua vulnerabilità, e, di conseguenza, ne abbiano maggior cura attraverso, ad esempio, il risparmio e la sobrietà; il riciclo e il riuso; l’eco-efficienza e la bioimitazione. Queste misure, unite anche ad una distribuzione più equa delle risorse e dei redditi, potrebbero contribuire ad abbassare i trend di crescita della richiesta di risorse non rinnovabili e della popolazione mondiale.

A livello locale invece (e mi riferisco all’area dei paesi cosiddetti “sviluppati”), dal momento che il trend di decrescita della popolazione è già evidente da qualche decennio, il lavoro deve essere concentrato prevalentemente sul lato della cosiddetta bioeconomia e del consumo di prodotti ecoefficienti, unica vera espressione dello sviluppo sostenibile, in quanto si propongono di ridurre il prelievo di risorse naturali per raggiungere un livello compatibile con la capacità di carico accertata del pianeta.

La strada è tutta in salita e soffia un forte vento contrario ma è un sentiero obbligato che ciascun individuo, a seconda della sua funzione sociale (politico, cittadino, intellettuale), deve iniziare a scalare per non compromettere seriamente la possibilità di sopravvivenza su questo Pianeta per le generazioni future e, chissà, anche per quelle attuali.

I love OGM

Con la recente introduzione, da parte dell’Unione europea, delle colture di prodotti agricoli geneticamente modificati all’interno della comunità, si è riacceso l’inevitabile dibattito tra i favorevoli e i contrari. Qualche ministro ha aperto subito le porte e ha dato inizio alle semine; qualche altro, compreso quello italiano, ha chiuso i cancelli.

Al di là dei dibattiti molto noiosi con elencazione di dati e di conclusioni scientifiche che si smentiscono gli uni con gli altri in una spirale di confusione vorrei osservare, semplicemente, quanto segue.

Ipotizziamo, senza alcun pregiudizio e presunzione di colpevolezza, che gli organismi geneticamente modificati non impoveriscano o sterilizzino il terreno più dei prodotti “naturali”.

Ipotizziamo che essi siano effettivamente in grado di aumentare rese e produttività nel lungo periodo oppure che siano in grado di sconfiggere fitopatologie o parassiti altrimenti affrontabili con dosi massicce di prodotti chimici, spesso anche molto pericolosi per la salute di agricoltori, comunità agricole e consumatori.

Ipotizziamo che anziché diminuire la biodiversità la favoriscano.

Ipotizziamo infine, in questo caso anche contro l’opinione di numerosi scienziati, studiosi e casalinghe, che gli OGM facciano bene alla salute: cioè che siano in grado di favorire, più dei loro fratelli non-OGM, l’assunzione di maggiori quantità di vitamine o altri nutrienti importanti per il mantenimento del corpo in buono stato di funzionamento metabolico.

Nonostante tutto questo, però, con gli OGM non mi sento ancora del tutto tranquillo! Il motivo potrà sembrare banale ma, per me, è di vitale importanza: gli OGM azzerano oltre 3 miliardi di anni di evoluzione!

Questa tecnica di manipolazione del dna delle specie vegetali (e, in futuro, anche delle specie animali, compreso l’uomo?) applicata da un uomo arrogante spazza via, con una sola folata di vento, i numerosi tentativi, i numerosi fallimenti, gli infiniti micro-adattamenti, i rapporti simbiotici delle specie viventi ad ambienti in costante mutamento. In sostanza elimina quel bio-ingegnere invisibile rappresentato dal tempo.

Vista la nostra enorme ignoranza sul funzionamento di ciò che ci circonda, sulle relazioni occulte esistenti tra miliardi di specie viventi, sulle possibili influenze cosmiche, elettromagnetiche, chimiche con la vita, voler a tutti i costi modificare, spesso forzandola con legami estremi, la struttura genetica delle specie viventi mi sembra una cosa stupida che, anche se non ora, potrebbe in un futuro portare verso direzioni inaspettate e, in quel caso sì, potenzialmente pericolose per l’uomo e per l’ambiente dal momento che non si è ora in grado di prevederne i possibili risultati.

Si tratta, volendo usare una metafora, di pretendere di scrivere a tutti i costi un romanzo in una lingua straniera di cui non si conosce la grammatica utilizzando solamente il vocabolario oppure quei terribili traduttori presenti su internet. Qualcosa ne viene fuori ma il senso vero, quello che si vuole veramente esprimere, si perde e, anzi, talvolta ne può venire addirittura stravolto il significato.

Foto: www.kokopelli.it