Tag Archives: foreste

Il disboscamento della foresta di Białowieża

Io, nella foresta di Białowieża (1), ci sono stato. Era il 2007 e, animato dal desiderio di vedere gli ultimi bisonti europei e una delle più antiche e meglio conservate foreste al mondo, con una Renault Twingo sono partito da casa per raggiungere la Polonia e, tra le altre cose, quel bosco magico. Ho dormito un paio di giorni in tenda nel campeggio adiacente alla foresta e ho fatto, accompagnato da guide esperte, qualche escursione a vedere la foresta vergine e a “sentire” la sua forte energia. Quello che subito mi ha colpito maggiormente sono state due cose: la lunga strada per arrivare al centro del parco naturale costeggiata da alberi così fitti da essere quasi una massa compatta che impediva il passaggio della luce; la presenza nella foresta, oltre di alberi grandi ed antichi, di numerosissimi alberi morti e a terra, la vera risorsa di un bosco sano e lasciato alle proprie dinamiche evolutive.

Naturalmente dei bisonti neanche l’ombra! E, d’altronde, non poteva essere diversamente visto e considerato il fatto, che quei pochi rimasti nel cuore dell’Europa, per sopravvivere alla caccia indiscriminata di qualche decennio fa hanno dovuto adattarsi a vivere nel fitto della boscaglia, prevalentemente nelle ore di penombra, piuttosto che negli spazi aperti delle praterie. Ovviamente i bisonti li ho dovuti osservare in cattività e, devo dire, che è stato meglio così perché penso che trovarsi davanti, nella foresta, un animale così imponente e così minaccioso possa essere particolarmente traumatico.

Naturalmente dei bisonti neanche l’ombra! E, d’altronde, non poteva essere diversamente visto e considerato il fatto, che quei pochi rimasti nel cuore dell’Europa, per sopravvivere alla caccia indiscriminata di qualche decennio fa hanno dovuto adattarsi a vivere nel fitto della boscaglia, prevalentemente nelle ore di penombra, piuttosto che negli spazi aperti delle praterie. Ovviamente i bisonti li ho dovuti osservare in cattività e, devo dire, che è stato meglio così perché penso che trovarsi davanti, nella foresta, un animale così imponente e così minaccioso possa essere particolarmente traumatico.

Della foresta di Białowieża me ne sono ricordato quando, sul Corriere della Sera, ho letto un articolo nel quale si racconta che a fine maggio è partito un programma – voluto dal governo conservatore che attualmente amministra la Polonia – di disboscamento massiccio dell’ultima foresta vergine d’Europa. La “scusa” è quella – la solita – di combattere un minuscolo insetto parassita, il bostrico, che scava gallerie nel legno degli alberi anche se vi è un forte sospetto che l’obiettivo vero, come sostengono ambientalisti e scienziati, possa essere quello di sfruttare economicamente il legname estendendo le attività forestali commerciali anche nelle aree più protette e più tutelate della foresta. Il Ministero dell’Ambiente difende comunque il programma, definendolo una misura di sicurezza per proteggere operatori, guide e turisti dal rischio caduta degli alberi malati ma, sinceramente, tali motivazioni sono piuttosto labili e ingiustificate per dare origine ad un’intensa attività di abbattimento e di disboscamento come è quella in programma.

Della foresta di Białowieża me ne sono ricordato quando, sul Corriere della Sera, ho letto un articolo nel quale si racconta che a fine maggio è partito un programma – voluto dal governo conservatore che attualmente amministra la Polonia – di disboscamento massiccio dell’ultima foresta vergine d’Europa. La “scusa” è quella – la solita – di combattere un minuscolo insetto parassita, il bostrico, che scava gallerie nel legno degli alberi anche se vi è un forte sospetto che l’obiettivo vero, come sostengono ambientalisti e scienziati, possa essere quello di sfruttare economicamente il legname estendendo le attività forestali commerciali anche nelle aree più protette e più tutelate della foresta. Il Ministero dell’Ambiente difende comunque il programma, definendolo una misura di sicurezza per proteggere operatori, guide e turisti dal rischio caduta degli alberi malati ma, sinceramente, tali motivazioni sono piuttosto labili e ingiustificate per dare origine ad un’intensa attività di abbattimento e di disboscamento come è quella in programma.

Il mio sospetto – ma anche quello più autorevole di scienziati e di attivisti locali – è quello evidente di spremere il più possibile quello che resta dell’ambiente, magari anche quello incontaminato, nell’ottica del “tanto a che cosa serve?”. Di fondo il pensiero di questi tecnocrati, come pure quello di una buona parte dell’umanità, è quello che vede l’uomo come unico depositario e come unico benefattore delle risorse naturali. È quello che non si cura del “creato” nella sua globalità ma vede il “creato”come una scatola da cui attingere a piene mani il più possibile, incurante del fatto che prima o poi la scatola si svuoterà. È un pensiero che non riconosce il senso del limite e confida un po’ troppo ciecamente o nel fato, anche quello religioso, o nella illimitata capacità di soluzione dei problemi da parte dell’uomo e della tecnologia, prodotto del suo (scarso) sapere.

Il mio sospetto – ma anche quello più autorevole di scienziati e di attivisti locali – è quello evidente di spremere il più possibile quello che resta dell’ambiente, magari anche quello incontaminato, nell’ottica del “tanto a che cosa serve?”. Di fondo il pensiero di questi tecnocrati, come pure quello di una buona parte dell’umanità, è quello che vede l’uomo come unico depositario e come unico benefattore delle risorse naturali. È quello che non si cura del “creato” nella sua globalità ma vede il “creato”come una scatola da cui attingere a piene mani il più possibile, incurante del fatto che prima o poi la scatola si svuoterà. È un pensiero che non riconosce il senso del limite e confida un po’ troppo ciecamente o nel fato, anche quello religioso, o nella illimitata capacità di soluzione dei problemi da parte dell’uomo e della tecnologia, prodotto del suo (scarso) sapere.

Io la penso esattamente all’opposto e, per questo, non solo credo che la foresta di Białowieża vada difesa con vigore dal disboscamento ma anche che, di tali foreste incontaminate, se ne debbano creare molte di più.

_____

(1) Białowieża è una foresta molto antica, incontaminata da circa diecimila anni, che si estende su una superficie di circa 1.400 chilometri quadrati tra Polonia e Bielorussia. Il parco nazionale polacco, Patrimonio Unesco dal 1979, copre l’area centrale (il 17% del totale). Accoglie 20 mila specie animali, compresi 250 tipi di uccelli e 62 specie di mammiferi. Inoltre ospita gli alberi più alti del continente: querce secolari, frassini di 40 metri e abeti di 50.

Fonte: Corriere della Sera

Foto: Wikipedia, Corriere della Sera

L’Indonesia brucia

In Indonesia siamo finalmente arrivati alla fine del cosiddetto “Musim kabut“ come la chiamano loro, la “stagione fumosa”. Ma per mesi – circa da giugno ad ottobre – oramai da un po’ di anni, l’Indonesia ha bruciato intensamente e il fumo acre e venefico misto a cenere degli incendi con la sua coltre giallastra ha avvolto foreste, campagne, villaggi e grandi città raggiungendo, in estensione, buona parte del sud-est asiatico.

Dico a voi industriali del settore alimentare, lobbysti e scienziati da quattro soldi, sostenitori dell’olio di palma e mentitori di professione riguardo la sostenibilità della coltivazione della relativa pianta (1). Cosa se ne fanno gli indonesiani degli incendi delle foreste? Per caso, all’equatore, si scaldano per il freddo?

_____

(1) Come osservato e documentato da parte di numerose fonti, da qualche anno a questa parte l’Indonesia è funestata per mesi da numerosi incendi che servono per distruggere velocemente la foresta primordiale e le torbiere umide per far spazio a coltivazioni di palma da olio, in primis, e a coltivazioni di piante da cellulosa. I fumi di questi incendi si espandono in tutto il sud-est asiatico e, oltre a rilasciare in atmosfera enormi quantità di CO2, si stima uccidano ogni anno circa 100 mila persone a causa delle conseguenze di ciò che respirano. Questo terribile fenomeno – oramai ampiamente documentato anche con l’ausilio dei droni – sta minacciando alcuni parchi naturali, habitat di numerose specie animali, tra cui gli oranghi.

Ciò che preoccupa è anche il fatto che gli incendi delle torbiere umide, la cui biomassa si accumula sotto il pelo del’acqua ed è sottoposta ad un lungo processo di maturazione che la trasforma in torba, sono degli immensi serbatoi di carbonio che, prima attraverso la loro bonifica ed essicazione e, poi, con gli incendi, rilasciano in atmosfera enormi quantità di CO2, uno dei principali gas che sta determinando il preoccupante cambiamento climatico in atto sulla Terra.

Se anche l’olio di palma non fosse così pericoloso per l’alimentazione umana (o, per lo meno, potrebbe essere paragonabile al burro) lo è invece in maniera estrema per gli equilibri biochimici della Terra.

Meditate quando mordete un bel pasticcino invitante…

Personaggi | Anders Nordin

Anders Nordin è un uomo dai modi che possono sembrare rudi. Di poche parole. Uno di quegli uomini del nord abituati agli estremi meteorologici: freddo intenso e buio per quasi tutta la giornata nei lunghissimi inverni ed estati brevissime sempre chiare [scrivo questo articolo intorno a mezzanotte: il sole non c’è più ma il chiarore è così intenso che si può stare all’aperto o scrivere seduti sul divano senza aver bisogno della luce artificiale].

Anders – che è alto quasi 2 metri e che, pur avendo poco meno di settant’anni, porta ancora i capelli lunghi sulle spalle – abita con la moglie nei dintorni di Piteå, nel nord della Svezia, e sta dismettendo la sua fattoria incentrata sull’agricoltura ecologica (come la definisce lui), una forma più estrema di agricoltura biologica, fuori dagli schemi e dalle certificazioni. Le sue mucche da carne infatti non vivono in una stalla e non brucano l’erba nei pascoli recintati ma abitano, in uno stato semi-brado, nella foresta 365 giorni l’anno. Inverno compreso. In tal modo le mucche si nutrono da sole, si accoppiano, partoriscono ed esprimono liberamente le loro relazioni all’interno del branco, con minime forzature ed interventi umani. Nei periodi più difficili, soprattutto invernali, Anders porta loro solo l’erba che ha tagliato e fatto essiccare durante la breve estate. Pur essendo molto selvatiche, con le mucche Anders ha un rapporto empatico molto forte: quando le chiama nel bosco loro lo riconoscono e gli rispondono muggendo.

Durante il mio soggiorno presso la sua fattoria nelle prime due settimane di luglio l’ho aiutato a recuperare, non senza difficoltà, gli animali nella foresta, a portarli nel recinto presso la fattoria e a caricarli sui camion per poi essere trasferiti da un altro allevatore. Anders, con sua immensa tristezza, è arrivato al capolinea della sua attività lavorativa e va finalmente in pensione.

Con lui, la sera, davanti ad un barbecue o nel salotto di casa, ho fatto lunghe chiacchierate di politica e di ecologia. Di ingiustizie sociali e di ignoranza. Di problemi demografici e di immigrazione. Con lui ho cercato di capire i limiti dell’agricoltura biologica e le possibili soluzioni per un’evoluzione della stessa verso orizzonti ancora più ambiziosi. Con lui ho parlato dei limiti della politica (anche quella svedese, figuriamoci quella italiana) di capire le problematiche ecologiche. Con lui ho parlato anche di energie rinnovabili (1), di rifiuti e di soluzioni locali. Anders (2), anche con i suoi silenzi e con i suoi modi burberi, ha contribuito ad aprire la mia conoscenza verso nuovi orizzonti e, per questo, lo ringrazio di avermi dedicato del tempo e di aver soddisfatto la mia curiosità.

_____

(1) Andars ha installato sul tetto della sua stalla il più grande impianto fotovoltaico privato del nord della Svezia (Norrland).

(2) Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso Anders Nordin è stato anche un’importante figura politica in Svezia: tra i fondatori del partito dei Verdi svedese (Miljöpartiet de Gröna), lo ha anche guidato per qualche anno ricoprendo per qualche mese l’incarico di parlamentare.

Nota: Con questo articolo desidero parlare di persone “comuni” (o quasi), [tag “personaggi”] normalmente poco conosciute nel circuito della comunicazione di massa, che – a mio personalissimo avviso, tenendo conto del loro curriculum e del loro percorso professionale reperibile in rete – stanno fornendo il loro enorme e silenzioso contributo alla distruzione e al degrado del Pianeta nonché alla speculazione industriale e finanziaria a discapito delle risorse naturali e della sicurezza collettiva oppure stanno facendo azioni importanti di salvaguardia dello stesso sia dal punto di vista culturale che di azioni concrete messe in campo. Si tratta di persone che, nel bene o nel male, con il loro pensiero e con il loro comportamento possono contribuire ad innescare un dibattito sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

Le cave e la legge dell’entropia

Qualche settimana fa, con un cliente, mi è capitato di percorrere la strada che da Marengo (frazione di Marmirolo, in provincia di Mantova) porta a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Questa strada secondaria a ridosso del confine delle due province è letteralmente disseminata, parte per parte, da immense cave. Ferite enormi aperte nel territorio che grondano centinaia di migliaia di metri cubi di ghiaia e sabbia l’anno trasportate da migliaia di camion che riempiono le strade e ammorbano la popolazione con traffico, inquinamento, polveri e rumore. Una parte di esse era ancora attiva (o “coltivata” come si dice in gergo) al nostro passaggio; un’altra risultava dismessa e le tracce ora rimaste sono enormi buche ricoperte di vegetazione spontanea e qualche laghetto artificiale di acqua affiorante.

Il mio cliente – un imprenditore nel settore tecnologico – mi ha portato di proposito su quella strada per mostrarmi e per commentare la negatività di tali opere umane e di un certo tipo di imprenditoria, predatoria e fortemente impattante nei confronti del territorio.

Ho pensato a lungo a quello che ho visto e a quello che ci siamo detti in auto e, dopo qualche giorno, mentre stavo percorrendo un’altra strada disseminata di grandi cave tra Lugagnano di Sona e Caselle di Sommacampagna, non lontano da dove abito in provincia di Verona, ho fatto il collegamento con la legge dell’entropia.

Innanzitutto, per spiegare questo collegamento, è necessario capire a cosa serve coltivare una cava di ghiaia e sabbia. L’estrazione di tali materiali naturali non rinnovabili, di solito prodotti in tempi geologici dalle maree, dall’erosione di un ghiacciaio o da fenomeni alluvionali (le zone a cui ho fatto riferimento sono state caratterizzate da entrambi questi ultimi i fenomeni) serve principalmente ad alimentare l’industria edile e delle costruzioni stradali, sia per il sottofondo sia per la produzione dell’asfalto e del calcestruzzo (o del “cemento”, per usare il termine un po’ forte impiegato dai movimenti che difendono il territorio). Da ciò si comprende in modo evidente che l’estrazione mediante cave a cielo aperto di ghiaia e sabbia è collegata in maniera indissolubile all’edilizia ma, soprattutto, alla realizzazione di grandi opere (strade, ferrovie, ponti, gallerie, ecc.), ove vi è un elevato contenuto di calcestruzzo e di movimento terra. Non ci si può quindi lamentare se ci sono troppe cave (che spesso poi vengono riempite di rifiuti) se poi si è favorevoli alla politica delle grandi opere e si pensa che l’edilizia (per lo meno quella sin qua svolta basata su enormi quantità di cemento, calcestruzzo e alre materie non rinnovabili) sia alla base del sistema economico.

Detto questo, l’entropia (1) – quella grandezza fisica che parla del disordine irreversibile dei sistemi che usano molte energia e trasformano molta materia – entra in gioco in quanto per trasformare o per movimentare quell’enorme massa di materiale non rinnovabile – la ghiaia e la sabbia – si altera così profondamente l’ambiente da non aver più possibilità di tornare indietro. In sostanza, secondo la legge dell’entropia, cavare materiale dal terreno e trasformarlo è un processo unidirezionale che non consentirà più, in un futuro, nemmeno con le migliori tecnologie e con un enorme dispendio di energia, di recuperare e ripristinare gli elementi originari.

Cavare e utilizzare i materiali estratti è dunque un qualcosa di profondamente sbagliato non tanto (e non solo) per ragioni astratte di tutela del territorio, di tutela del paesaggio e della bellezza ma anche, e soprattutto, per ragioni energetiche e di disponibilità di materie per il futuro. Si tratta, in sostanza, di un grave problema concreto che mette in seria discussione la possibilità di avere disponibilità di materie e di energia – oltre che di possibile sopravvivenza della specie umana su un pianeta con l’equilibrio climatico molto alterato – per le future generazioni, cioè per i nostri figli e i figli dei loro figli. Si tratta di una questione così enorme e così potenzialmente pericolosa (anche se in parte generata da banalissime cave) dalla quale nessuna ricchezza potrà salvarci, se non andare su un altro pianeta.

Sarà per questo che i più ricchi della Terra stanno finanziando immani progetti di colonizzazione di Marte?

_____

(1) l’entropia è quella grandezza fisica legata al secondo principio della termodinamica secondo cui, se si introduce disordine in un sistema passando da uno stato di equilibrio ordinato ad uno disordinato, tale processo di disordine è solamente unidirezionale: tanta più materia ed energia si trasforma in uno stato indisponibile, tanta più sarà sottratta alle generazioni future e tanto più vi sarà disordine che viene riversato nell’ambiente.

Foto 1: Le cave ubicate vicino al paese di Caslle di Sommagampagna (VR) hanno una suerficie pari quasi pari a quella del centro abitato (Fonte: Google Maps).

Foto 2: Cave ubicate nei pressi del paese di Dossobuono di Villafranca di Verona (VR) e dell’aeroporto della città (Fonte: Google Maps).

Foto 3: Altre cave ubicate tra i comuni di Villafranca di Verona (VR) e di Verona. La loro estensione è grande come quella di un paese (Fonte: Google Maps).

Foto 4: Cave ubicate nel comune di Roverbela (MN) (Fonte: Google Maps).

Foto 5: Cave ubicate nel comune di Valeggo sul Mincio (VR) (Fonte: Google Maps).

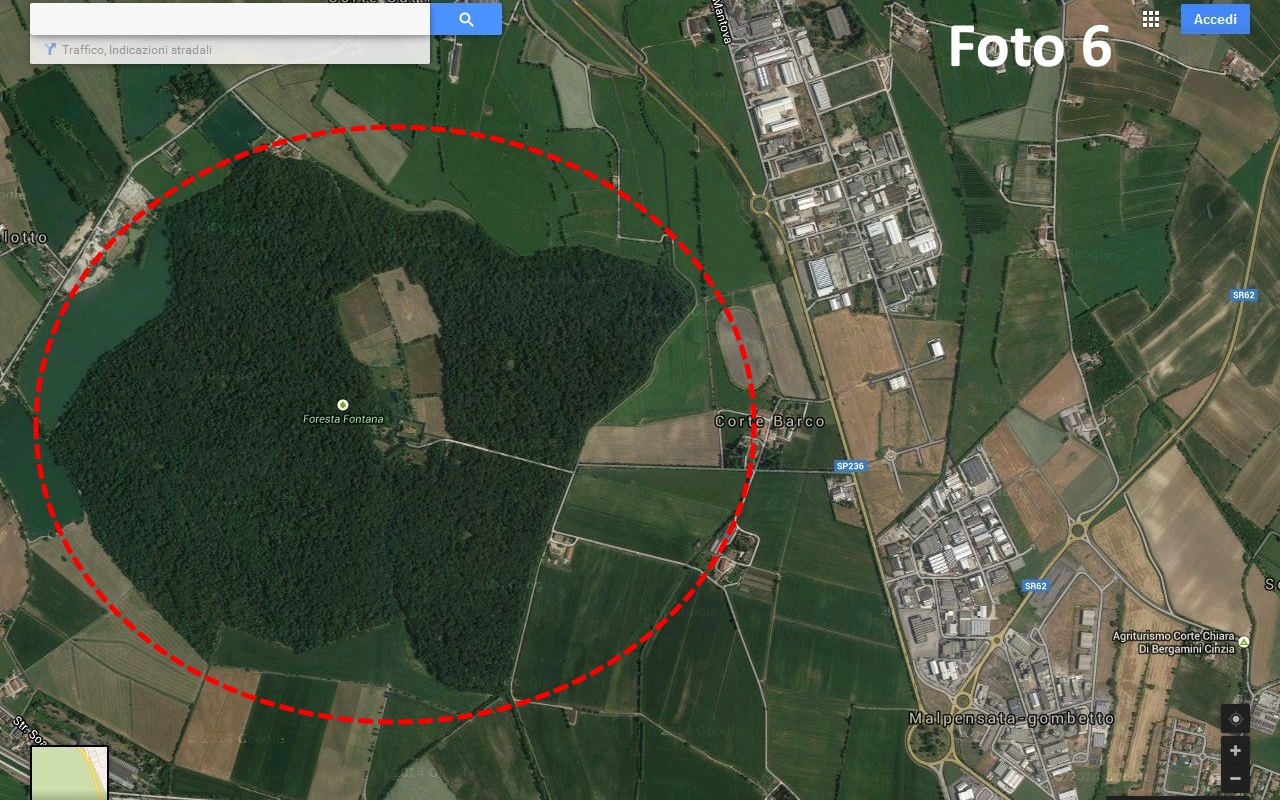

Foto 6: La foto ritrae Bosco della Fontana ubicato a Marmirolo (MN). C’è una bella differenza di paesaggio e di apporto ecologico tra un bosco primario e una cava. E se al posto delle cave si realizzassero dei boschi? (Fonte: Google Maps).

Where is my forest?

“Where is my forest?” è il titolo di una foto molto bella del sudafricano Ian Johnson, finalista per la categoria “World in our hands” (Il mondo nelle nostre mani, ndt), che ho visto recentemente alla mostra fotografica “Wildlife Photographer of the Year” (1) presso il Forte di Bard, in provincia di Aosta.

Quello che mi ha colpito della foto in questione e che viene ben descritto dall’immagine colta dall’autore, è il fatto che il gorilla grigio immortalato abita, assieme a circa altri 480 animali, nella foresta del Volcanoes National Park, in Ruanda, un parco che oramai è completamente circondato da coltivazioni ed aziende agricole. I gorilla superstiti vivono quasi in prigione entro i confini del parco e, se per caso ne dovessero superare il perimetro non recintato, sono oggetto di uccisioni o di aggressioni da parte dei contadini che si vedono distruggere le colture che, tra l’altro, vorrebbero sempre più far avanzare. Si tratta del vecchio problema della possibile convivenza tra animali selvatici e uomo. I primi hanno bisogno di spazio per gestire il territorio, per cercare il nutrimento e per accudire i cuccioli; i secondi cercano di conquistare sempre più aree per la gestione delle loro attività economiche, per produrre cibo e per incrementare il loro benessere. Il tutto in un conflitto continuo.

La solitudine del gorilla immortalato nella foto mi fa pensare al fatto che il problema della necessaria convivenza tra uomo e animali può essere risolto principalmente attraverso due strade, che rappresentano un ulteriore passo in avanti alle azioni messe in piedi nei decenni passati per preservare specie animali in pericolo e vicine all’estinzione attraverso la creazione di aree protette.

Nel presupposto che la salvaguardia degli animali selvatici non sia un mero piacere estetico o un capriccio da ricchi e intellettuali ma sia la base della biodiversità e della sopravvivenza futura dell’uomo, la prima strada da percorrere è quella del decremento demografico della popolazione umana mondiale. Sembrerà una cosa che non c’entra molto ma bisognerà iniziare seriamente a pensarci perché non si può pensare di salvare animali, soprattutto se di grossa taglia come i gorilla, gli elefanti, i rinoceronti, i leoni, le tigri e molti altri che hanno bisogno di enormi territori, se non si pone un freno all’aumento della popolazione umana mondiale che, giustamente, nell’ottica della ricerca del benessere per tutti, deve e vuole avere a disposizione un’elevata quantità di territori e risorse.

La seconda strada è rappresentata dalla necessità che vengano individuate delle aree protette, sempre più ampie come estensione territoriale, che siano totalmente inaccessibili all’uomo e nelle quali la natura possa fare liberamente il proprio corso. A differenza di quelle attuali che risultano distribuite a macchia di leopardo su territori normalmente inospitali o poco accessibili e che si finanziano attraverso il turismo e, talvolta, la caccia grossa, si deve invece trattare di aree che vengono messe in rete l’una con le altre e che siano separate dalle attività umane da zone cuscinetto accessibili solo per attività turistiche. Solo così si potrà sperare di ottenere risultati duraturi nella difesa delle specie animali in pericolo e della salvaguardia della biodiversità perché i parchi naturali ad ora esistenti si stanno dimostrando inefficaci a contenere quell’innato desiderio dell’uomo di colonizzare e di espandere le proprie attività.

Mi rendo conto che entrambi gli obiettivi sono molto impegnativi ed estremamente complessi da realizzare ma li vedo l’unica strada che dobbiamo iniziare a percorrere. Per farlo dobbiamo cominciare a pensare che almeno una parte del Pianeta (sia la terra che il mare) non ci appartiene e non è – e non dovrà esserlo mai – a nostra disposizione.

_____

(1) Si tratta dell’evento fotografico più prestigioso e importante del suo genere ospitato nel Forte di Bard per la prima tappa italiana del tour mondiale. Il “Wildlife Photographer of the Year” è un premio creato per la prima volta nel 1965 da parte del Natural History Museum di Londra in collaborazione con il Bbc Wildlife Magazine che ha raccolto, in questa cinquantesima edizione, ben 42.000 concorrenti provenienti da 96 paesi. Cento sono le immagini premiate suddivise in 18 categorie. Attraverso la lente della fotografia naturalistica la mostra coglie l’intrigo e la bellezza del nostro pianeta, dandoci un punto di vista molto profondo del mondo naturale.

Foto: Ian Johnson

Scegli quale biscotto mangiare e…

Scegli quale biscotto mangiare e salverai una tigre. Scegli quale brioche mangiare e salverai un orango. Scegli quale torta mangiare e salverai un rinoceronte.

Anche se tali affermazioni possono sembrare un po’ assurde, i dati e le statistiche invece parlano chiaro e certificano che da qualche decennio è in atto un imponente attività di distruzione di gran parte delle foreste tropicali asiatiche (soprattutto dell’Indonesia e della Malesia) per convertirle in monocolture di palma da olio. Da questa palma (Elaeis guineensis) viene estratto un olio alimentare dalle molteplici virtù industriali. È economico ed è solido a temperatura ambiente e, per questo, viene impiegato quale componente grassa in numerosi prodotti trasformati che si trovano nei supermercati (1).

Si pensi, tanto per citare qualche dato sull’entità della distruzione delle foreste, che 50 anni fa l’82% del territorio dell’Indonesia era ricoperto di boschi. Nel 1995 tale percentuale era già scesa al 52% e, al ritmo attuale di deforestazione, nel 2020 le foreste indonesiane saranno definitivamente e irreparabilmente distrutte con conseguenze terribili sia sull’economia delle popolazioni locali che sulla biodiversità e sulla sopravvivenza degli animali selvatici. Si pensi ancora che l’olio di palma è il principale responsabile della deforestazione dell’isola di Sumatra, dove vivono (ancora?) elefanti, tigri e rinoceronti. Tutte specie ridotte a poche manciate di individui in pochi anni (2).

Pertanto quando andate al supermercato e fate i vostri acquisti (purtroppo talvolta anche di prodotti biologici) non guardate solo il prezzo ma cercate di pensare anche alla salvaguardia delle foreste tropicali e degli animali che in esse vicono e scegliete quei prodotti che non contengono tra i loro ingredienti l’olio di palma. Per aiutarvi nella scelta consapevole qui un elenco di biscotti che non lo utilizzano.

Pertanto quando andate al supermercato e fate i vostri acquisti (purtroppo talvolta anche di prodotti biologici) non guardate solo il prezzo ma cercate di pensare anche alla salvaguardia delle foreste tropicali e degli animali che in esse vicono e scegliete quei prodotti che non contengono tra i loro ingredienti l’olio di palma. Per aiutarvi nella scelta consapevole qui un elenco di biscotti che non lo utilizzano.

_____

(1) L’olio di palma è costituito per il 50% da acidi grassi saturi (in particolare acido palmitico) e dal restante 50% da acidi grassi insaturi (soprattutto acido oleico, monoinsaturo e acido linoleico, polinsaturo). Proprio l’alto tenore dei grassi saturi rende l’olio di palma interessante per l’industria alimentare in quanto assomiglia al burro (che è molto più costoso) e conferisce una certa solidità agli alimenti a temperatura ambiente. Il problema però è che gli acidi grassi saturi risultano essere particolarmente dannosi per la salute e sono ampiamente coinvolti nel determinare un aumentato rischio di patologie cardiovascolari.

(2) Nell’ambito dell’olio di palma esiste una certificazione, la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), che ne attesta la sostenibilità ambientale. Essa però copre una quota infinitesima della produzione e non è affatto in grado di incidere per mitigare i problemi di deforestazione che sono legati a tale grasso.

Immagine: La deforestazione dell’isola del Borneo (anni 1950-2005) – WWF

Foto: I terribili effetti sugli animali e sul territorio della deforestazione nel sud-est asiatico

Fonte: La Stampa; Il Fatto Alimentare

Una cintura… ecologica

In merito al recente ritrovamento di alcuni lupi uccisi a fucilate o massacrati a bastonate in Maremma, il giornale toscano “La Nazione” titola: “Lupi uccisi: è una guerra, non una caccia. Sospetti sugli allevatori di ovini”. Il problema – sempre secondo il giornale in questione – sono le migliaia di pecore trovate morte sgozzate o agonizzanti che hanno decimato produzione e portafogli di chi aveva nell’allevamento degli ovini l’unica fonte di sussistenza e che hanno spinto gli allevatori a passare ai fatti non rispettando più la legge o non tenendo conto dei progetti provinciali di protezione delle greggi dagli attacchi del lupo. “L’abbattimento dei lupi – ha osservato Luca Sani, Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera – è motivo di seria preoccupazione. Tuttavia sarebbe da irresponsabili tenere la testa sotto la sabbia e non riconoscere che questa prassi rappresenta un segnale preoccupante dell’esasperazione degli allevatori”.

La notizia che ho descritto dimostra oramai una cosa che penso da tempo: la convivenza tra uomo e animali selvatici è oramai divenuta IMPOSSIBILE ed è un’utopia pensare, anche attraverso i più avanzati progetti ecologici e naturalistici, di poterla in qualche modo realizzare. Tutte le iniziative, anche se sembrano funzionare nel breve periodo, poi, con il passare del tempo, dimostrano lacune e scontri irrisolvibili tra uomo e animali. Lo dimostrano gli attacchi degli agricoltori nei confronti dei lupi in Toscana. Ma anche quelli nei confronti degli orsi in Trentino o in Germania. Per non parlare di quelli nei confronti degli elefanti e dei rinoceronti in Africa oppure quelli nei confronti di altri animali selvatici in giro per il mondo che non rientrano nella nostra dimensione comunicativa e che, pertanto, non percepiamo.

I motivi di tutto ciò sono molto semplici da comprendere: l’uomo, con i suoi 7 e passa miliardi di individui e con tutte le attività economiche ad essi correlate, si sono oramai spinti negli angoli più remoti del Pianeta, tanto da entrare in conflitto anche con ecosistemi periferici, come possono essere quelli delle montagne, della savana, della foresta più profonda e addirittura dell’Artide e dell’Antartide. Il rapporto “pacifico” che ancora vagamente perdura tra uomo e animale selvaggio è quello all’interno dei parchi naturali, ma è mediato sempre dagli interessi economici rappresentati dai turisti. Appena questi ultimi spariscono, vengono a mancare anche gli interessi per gli animali, che in pochi anni vengono a soccombere sotto l’aggressività (e la capacità omicida dovuta alle armi da fuoco) dell’uomo.

Dal momento che la biodiversità è assolutamente da difendere per preservare la sopravvivenza dell’uomo sulla Terra e dal momento che per difendere la biodiversità si devono preservare gli ambienti e gli animali selvatici, penso che l’unica strada che si possa percorrere a tale riguardo sia quella di creare delle cinture ecologiche (1) terrestri e marine sparse su tutto il Pianeta, interconnesse tra loro come una sorta di rete globale. Da tali cinture ecologiche deve essere tassativamente escluso l’uomo e tutte le sue attività economiche, senza deroga alcuna. In esse nemmeno gli scienziati vi dovranno accedere!

Solo così, in qualche centinaia di anni, si potrà sperare di ricreare degli ecosistemi selvatici, insostituibili serbatoi di biodiversità per le generazioni future e per la salute della Terra.

Ogni Paese, ogni comunità, ogni abitante del Mondo dovrà essere disposto a rinunciare a una parte del proprio territorio e ad una piccola parte di pretese economiche per costituire questa enorme cintura ecologica, azione inevitabile per garantire continuità di vita sulla Terra.

_____

(1) Delle caratteristiche tecniche delle cinture ecologiche ne parlerò nei dettagli in un prossimo articolo.

L’Amazzonia muore

Non servono parole per descrivere la follia…

“Ettaro dopo ettaro la foresta amazzonica sta lentamente morendo. Mangiata dalla deforestazione selvaggia, dagli incendi per destinare nuove terre all’agricoltura e agli allevamenti intensivi, all’estrazione mineraria, a nuove strade. Così la foresta pluviale più grande al mondo, secondo i dati dell’agenzia spaziale brasiliana, è diminuita di oltre un terzo nel corso dell’anno passato. Mentre secondo uno studio pubblicato sul londinese “Regional Environmental Change”, negli ultimi 3 anni nella parte brasiliana della foresta (il 60% della superficie totale) sono state costruite oltre 50 mila nuove strade”.

Un reportage, firmato dal fotografo Nacho Doce per l’agenzia Reuters, testimonia questa devasazione. Il titolo: “Amazzonia, da paradiso a inferno” (Reuters)

_____

Fonte: Corriere della Sera

Sophora toromiro

Il nome è simpatico e sembra più quello di un manga giapponese piuttosto che quello di un raro essere vivente ad un passo dall’estinzione.

Al di là delle battute, la Sophora toromiro è una pianta endemica dell’Isola di Pasqua, appartenente alla famiglia delle Leguminose dall’aspetto e dalle caratteristiche piuttosto anonime. Essa, prima a causa della pesante deforestazione che ha interessato l’Isola nella prima metà del XVII secolo e poi a causa dei pascoli intensivi, è diventata sempre più rara fino ad estinguersi allo stato selvatico intorno alla metà del XX secolo. Un contributo diretto alla quasi estinzione sembra averlo fornito anche l’uomo che impiegava indiscriminatamente il piccolo tronco di tale pianta per intagliare statuette e oggetti cerimoniali.

Fortunatamente la Sophora toromiro sopravvive ancora e solo per miracolo non viene annoverata tra le specie definitivamente scomparse dalla Terra dal momento che dall’ultimo esemplare ancora allo stato selvatico sono stati staccati alcuni ramoscelli, poi oggetto di tentativi di trapianto e riproduzione nelle serre di diverse università. Da questi tentativi solo il Giardino Botanico Val Rahmeh di Mentone è riuscito a far riprodurre la Sophora toromiro all’aria aperta e a non privarci della sua unicità.

La triste storia di questa pianta racconta ancora una volta l’assurdo agire dell’essere umano, ingiustamente (auto)definito “intelligente”. Quello che mi colpisce è vedere quello che sono riusciti a fare poche migliaia di uomini sull’Isola di Pasqua (1) con poche risorse e poca energia e quello che, potenzialmente, potrebbero fare sull’intero pianeta Terra miliardi di esseri umani dotati di tanta energia, tante materie, tecnologia sofisticata, fanatismo economico, religioso e ideologico.

Le modalità della quasi estinzione della Sophora toromiro devono essere un monito perché ci si renda conto che tutti gli esseri viventi della Terra hanno ruolo importante (anche se apparentemente invisibile) e che nelle diverse attività ci deve essere un senso del limite e una consapevolezza di precarietà.

Se non lo capiamo velocemente il rischio è che anche l’enorme pianeta Terra si possa trasformare, ben presto e per tutti i suoi abitanti, in un’inospitale isola di Pasqua.

_____

(1) Allo sbarco dei primi colonizzatori polinesiani, che i più recenti studi fanno risalire attorno al 800-900 d.C., l’Isola di Pasqua si doveva presentare come una immensa foresta di palme. Fino al 1200 d.C. la popolazione rimase numericamente modesta e sostanzialmente in equilibrio con le risorse naturali presenti. In seguito, però, nacque da parte degli abitanti la necessità di costruire i moai, il cui sistema di trasporto richiedeva notevoli quantità di legname. Cominciò pertanto un importante lavoro di disboscamento dell’isola che fu ulteriormente intensificato dopo il sensibile aumento della popolazione dovuto a nuovi sbarchi. Verso il 1400 d.C. la popolazione raggiunse i 15.000-20.000 abitanti e l’attività di abbattimento degli alberi conobbe il proprio massimo di intensità. La riduzione della risorsa forestale provocò un inasprimento dei rapporti sociali interni che sfociarono talora in violente guerre civili tra tribu. Tra il 1600 e il 1700 d.C., in alternativa al legno divenuto sempre più scarso, gli abitanti iniziano a utilizzare come combustibile anche erbe e cespugli. Le condizioni di vita sull’isola divennero pertanto proibitive per la poca popolazione rimasta, in gran parte decimata dagli scontri interni e dai flussi emigratori. Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull’isola, Jakob Roggeveen, l’isola al tempo del suo arrivo si presentava brulla e priva di alberi ad alto fusto. A spiegazione della precoce perdita di alberi dell’isola, nonché della sparizione pressoché totale della fauna endemica, oggi si sono portate avanti anche ipotesi riguardanti la possibile responsabilità dei ratti del tipo polinesiano (Rattus exulans) che raggiunsero l’isola al seguito dei primi colonizzatori e che iniziarono a nutrirsi anche dei semi di palma, contribuendo sensibilmente all’estinzione degli alberi dell’isola (Fonte: Wikipedia).

Gli alberi sono catalizzatori di polveri sottili

A livello intuitivo potrebbe sembrare cosa ovvia ma quando lo dice una ricerca scientifica pubblicata su riviste autorevoli la questione acquista maggior valore. Si tratta di quantificare l’importanza degli alberi nel contesto urbano non solo dal punto di vista paesaggistico e del benessere prodotto ma anche dal punto di vista depurativo e catalizzatore per le polveri sottili.

Le polveri sottili (o particolato fine) sono quella forma tipica di inquinamento delle nostre città. Esse derivano dalla combustione del carbonio (principalmente traffico veicolare, riscaldamento, industrie e inceneritori) e determinano una mortalità precoce non solo per infiammazioni croniche delle vie respiratorie ma anche per un’accelerata arteriosclerosi e per alterazioni delle funzioni cardiache. Oltre al carbonio e ai residui della combustione possono contenere anche metalli e agenti chimici vari. Inoltre la loro pericolosità è direttamente proporzionale alla loro dimensione: più le particelle di polvere derivante dalla combustione sono piccole e più riescono a penetrare in profondità nel corpo sino ad infiltrarsi (quando la loro dimensione è nanometrica) in tutti gli organi, con enormi difficoltà ad essere smaltite.

La ricerca (pubblicata da Environmental Pollution) è stata condotta in dieci grandi città statunitensi dal U.S. Forest Service e dal Davey Institute e rappresenta il primo sforzo per stimare l’impatto complessivo del verde urbano sulle concentrazioni delle polveri sottili inferiori ai 2,5 micron: le cosiddette Pm 2,5. Dallo studio, che ha interessato le città di Atlanta, Baltimora, Boston, Chicago, Los Angeles, Minneapolis, New York, Philadelphia, San Francisco e Syracuse (Stato di New York), è emerso che gli alberi urbani sono in grado di rimuovere il particolato fine dall’atmosfera e, pertanto, possono incidere fortemente sulla prevenzione di malattie gravi, potenzialmente mortali per i cittadini.

La quantità totale di Pm 2,5 rimossa annualmente dagli alberi varia dalle 4,7 tonnellate a Syracuse alle 64,5 tonnellate di Atlanta.

«Abbiamo bisogno di più ricerca per migliorare queste stime» – dice David J. Nowak, uno dei ricercatori – «ma il nostro studio suggerisce, una volta di più, che gli alberi sono uno strumento efficace nella riduzione dell’inquinamento dell’aria e la creazione di ambienti urbani più sani».

Spiega inoltre Michael T. Rains, Direttore della stazione di ricerca del servizio forestale: «Questo studio illustra chiaramente che i boschi urbani degli Stati Uniti sono investimenti di capitale perché, aiutando a produrre aria e acqua pura, riducono i costi energetici e rendono la città più vivibile. Semplicemente, le foreste urbane migliorano la vita!».

E tu, caro Sindaco, cosa scegli? Bosco o tunnel? (1)

_____

(1) Il riferimento è al Sindaco della città di Verona che desidererebbe costruire una nuova importante arteria (auto)stradale (in parte sotto un tunnel) nei pressi della città.

Yanomami

Gli Yanomami sono un popolo indigeno che vive nella foresta pluviale di aree remote del nord del Brasile e del sud del Venezuela. Essi abitano in grandi case comuni che possono ospitare fino a 400 individui la cui area centrale viene utilizzata per attività rituali, feste o giochi nonché per il fuoco collettivo attorno al quale vengono appese le amache dove la gente si tiene al caldo durante la notte. Ogni famiglia dispone poi di uno spazio proprio dove prepara e cucina il cibo durante il giorno. Gli Yanomami, che vivono in comunità indipendenti le une dalle altre, credono fortemente nell’eguaglianza delle persone. Infatti non riconoscono capi e le decisioni vengono prese mediante consenso che si perfeziona anche dopo lunghi dibattiti dove tutti possono prendere la parola.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Gli Yanomami hanno un’immensa conoscenza botanica e utilizzano quasi esclusivamente la foresta (circa 500 piante) per tutti gli scopi della loro esistenza. Le piante selvatiche commestibili sono utilizzate regolarmente per integrare quelle coltivate negli orti e diventano particolarmente importanti quando gli Yanomami viaggiano lontano dai loro villaggi. Il legno è usato per costruire case, utensili e armi, ma anche come combustibile e per molti altri scopi. Varie specie fibrose sono utilizzate per realizzare corde e fasce, per intrecciare cesti e amache temporanee. Da molte altre specie poi ricavano tinture, veleni, medicine, pitture per il corpo, tetti, profumi, droghe allucinogene e così via. Essi si sostengono in parte attraverso la caccia, la raccolta e la pesca ma la maggior parte del fabbisogno alimentare deriva dalla coltivazione di piante in grandi orti ricavati nella foresta che rinnovano ogni 2/3 anni a causa del fatto che il suolo dell’Amazzonia non è molto fertile.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

In merito alla conoscenza (1) che gli Yanomami hanno dell’ecologia della foresta si può osservare, ad esempio, che sanno quali sono gli alberi che, una volta caduti e in fase di decomposizione, ospitano larve d’insetto commestibili (a volte li fanno cadere deliberatamente a questo scopo). Conoscono le specie che nutrono la popolazione dei bruchi commestibili in certi periodi dell’anno, e quali sono i fiori preferiti dalle numerose specie di api da miele selvatico che loro riconoscono. Tuttavia, non è solo una conoscenza utilitarista: gli Yanomami sono grandi osservatori della natura e nel corso di tutta la vita continuano ad accumulare conoscenze sulle complesse relazioni tra piante e animali, sulla base delle proprie esperienze dirette.

Tale loro conoscenza li porta ad avere un impatto totalmente sostenibile sull’ambiente circostante in quanto parte di un sistema instaurato da molto tempo e sviluppato in modo tale da impedire loro di rimanere a corto di risorse. Quando gli animali scarseggiano, spesso la comunità si sposta, abbandona le radure create attorno al villaggio per ritornarvi solo dopo qualche anno quando la foresta ha iniziato a ristabilirsi. Usano comunque il veleno per catturare i pesci nei fiumi, riducono la popolazione dei mammiferi, abbattono alberi e a volte spogliano interi palmeti per ricoprire i tetti delle loro case, ma quel che conta è che prendono dalla foresta solo quanto occorre per sopravvivere. E lo fanno in modo ponderato, basandosi su un’approfondita comprensione di quello che fanno e di quello che la foresta può o non può dare.

In merito alla medicina e alla salute, per gli Yanomami ogni problema di salute ha le sue cure attraverso ciò che trovano e che riconoscono nella foresta, ad eccezione di alcune malattie infettive introdotte dall’esterno (soprattutto da parte dei visitatori “civili”), di cui essi hanno un’esperienza limitata.

Purtroppo gli Yanomami, come un po’ tutte le popolazioni tribali, sono minacciati dalla nostra avidità economica: in particolare dai tagliatori di legname e dai minatori che, sia in passato sia ancora adesso, si addentrano nella foresta e usano violenza per scacciare le tribù dalle loro terre. In più i cercatori d’oro inquinano le terre e i fiumi con il mercurio che sta seriamente minacciando la loro salute.

Perdere una tale popolazione e un tale patrimonio di conoscenze può rappresentare un’enorme vuoto per il genere umano sia dal lato degli aspetti tecnici di utilizzo dei prodotti della foresta sia dal lato della conoscenza botanica ed erboristica. Inoltre perdere gli Yanomami potrebbe rappresentare un enorme vuoto dal punto di vista filosofico perché l’ambiente e la terra sono talmente radicati nella loro cultura (materiale e spirituale) che la sola idea di poterli distruggere risulta per loro totalmente ripugnante. A differenza di noi, invece, che con la nostra arroganza culturale, tecnico-scientifica e di stile di vita abbiamo perso totalmente il contatto con la natura tanto da non renderci conto sia dei danni che stiamo provocando sia delle possibili soluzioni condivise e praticabili per risolverli.

A pensarci bene la cosa che più mi inquieta di noi e della nostra “civiltà evoluta” è il fatto che, mentre nella foresta gli Yanomami si devono difendere collettivamente dagli animali selvatici, noi, nelle nostre città, ci dobbiamo difendere individualmente da altri esseri umani. Su queste basi mi sa che abbiamo molto da imparare dagli Yanomami!

_____

(1) Informazioni fornite dal dott. William Milliken, etnobotanico presso i Giardini Botanici Reali di Kew a Londra e grande studioso dei rapporti tra popolazioni indigene americane, biodiversità e risorse.

Fonte: Survival

Foto: Survival

The Fashion Duel – Greenpeace

Anche se la campagna “The Fashion Duel” di Greenpeace potrebbe sembrare troppo di nicchia in quanto si occupa delle case produttrici dell’alta moda che interessano solamente un’esigua parte della popolazione, la ritengo comunque interessante da analizzare in quanto, a mio avviso, più che condizionare le scelte dei loro clienti, si propone piuttosto di far sì che il loro eventuale percorso virtuoso di miglioramento possa essere poi emulato anche dalle altre aziende produttrici di abbigliamento e di moda in generale.

Greenpeace si è chiesta se i prodotti che le case dell’alta moda producono contribuiscano o meno alla deforestazione e all’inquinamento. Per accertarlo ha inviato loro un questionario con 25 domande. Sulla base delle loro risposte (o mancate risposte) ecco la classifica della loro sostenibilità ambientale.

[Scarica la Classifica in pdf]

Sulla base dei risultati della classifica si può facilmente capire come le scelte operate in fase di consumo di beni e servizi (preferendo le aziende più virtuose) possano realmente contribuire alla sostenibilità ambientale sia attraverso il miglioramento del processo produttivo di tutte le aziende in generale, sia attraverso lo sviluppo di una maggiore cultura e consapevolezza da parte dei cittadini.

L’unico inconveniente a tale scelta può essere rappresentato, in alcune circostanze, dal prezzo di vendita che è ovviamente minore per le produzioni meno virtuose. Per effetto degli aspetti indiretti (maggiore inquinamento, maggiore perdita di salute, maggiore delocalizzazione), è facilmente intuibile come tale minor prezzo risulti alla lunga effimero perché si ribalta lentamente sulla società che deve bonificare, curare i malati o affrontare problemi di scarsità di lavoro.

Prima di risparmiare una manciata di euro per prodotti simili che abbiano caratteristiche ambientali molto diverse tra loro chiediamoci se ne valga veramente la pena!

Otto marzo

Oggi, 8 marzo, è la festa della donna.

Di motivi per festeggiarla la donna, al di là di quelli originari, ce ne sono anche molti altri, che devono andare al di là del simbolo e che devono consistere in comportamenti o atteggiamenti concreti da parte dei maschi.

Anziché regalarle le “solite” mimose o fiori recisi che sono molto inquinanti sia in fase di produzione, sia durante il loro trasporto, sia con la loro confezione usa e getta spesso a base di materiale plastico di difficile riciclo, perché non omaggiarla con la messa a dimora di un bell’albero, di un arbusto, una pianta di rosa o di un bulbo? O, se questo non fosse possibile, perché non richiedere al nostro comune, alla nostra azienda o alla nostra scuola che lo facciano per noi nei parchi pubblici, nelle aree dismesse, ai bordi delle strade o nelle aree industriali?

Senza fare troppi sforzi avremo, in Italia, nell’arco di una manciata di ore, qualche milione di piante in più che abbelliranno il paesaggio, daranno dimora agli animali selvatici, creeranno maggiore cultura ecologica, forniranno frutti commestibili, potranno essere usate per scopi economici, assorbiranno anidride carbonica e produrranno ossigeno.

Cara donna, Tanti Auguri!

TEK | Spazzole e pettini

Anche la cura della persona può avere un considerevole impatto sull’ambiente.

L’azienda TEK, che produce principalmente spazzole e pettini per la cura dei capelli, ha da sempre una particolare attenzione per la natura e un grande impegno per l’ecologia. Difatti ogni prodotto viene realizzato artigianalmente in Italia e solamente con materiali naturali come il legno che garantisce, oltre alla cura dei capelli, anche quella per il cuoi capelluto e per la salute in generale.

Le spazzole TEK sono realizzate con manico e con dentini in legno mentre il supporto di questi ultimi è in gomma naturale antistatica. I pettini TEK sono realizzati interamente in legno.

Le spazzole TEK sono realizzate con manico e con dentini in legno mentre il supporto di questi ultimi è in gomma naturale antistatica. I pettini TEK sono realizzati interamente in legno.

Per la sua particolare attenzione nei riguardi della sostenibilità ambientale TEK sceglie legno che non abbia comportato disboscamenti selvaggi. Pertanto tutti i legnami utilizzati sono certificati FSC (Forest Stewardship Council). Inoltre viene utilizzata solamente gomma naturale ricavata dal caucciù senza alcun derivato petrolifero. La parte di finitura viene realizzata solo attraverso l’uso di olio di cera d’api e colorata con aniline vegetali. Il packaging infine è in cartone naturale realizzato secondo il Well Managed Forest secondo il quale le fibre del supporto cartaceo provengano da foreste a coltivazione integrata sostenibile. Per tutta la sua produzione TEK utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (sole, vento e acqua) certificata RECS.

Per la sua particolare attenzione nei riguardi della sostenibilità ambientale TEK sceglie legno che non abbia comportato disboscamenti selvaggi. Pertanto tutti i legnami utilizzati sono certificati FSC (Forest Stewardship Council). Inoltre viene utilizzata solamente gomma naturale ricavata dal caucciù senza alcun derivato petrolifero. La parte di finitura viene realizzata solo attraverso l’uso di olio di cera d’api e colorata con aniline vegetali. Il packaging infine è in cartone naturale realizzato secondo il Well Managed Forest secondo il quale le fibre del supporto cartaceo provengano da foreste a coltivazione integrata sostenibile. Per tutta la sua produzione TEK utilizza energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (sole, vento e acqua) certificata RECS.

Tutti i prodotti TEK, oltre agli aspetti ambientali, si propongono anche di assicurare salute e benessere per gli utilizzatori attraverso un contatto delicato con il cuoio capelluto.

Awà

Chi saranno mai questi Awà?

Secondo Survival International, l’organizzazione che si occupa della difesa degli ultimi popoli indigeni, si tratta probabilmente di una delle tribù più minacciate del mondo. Essi sono dei cacciatori-raccoglitori nomadi che vivono nell’Amazzonia orientale del Brasile i cui territori sono fortemente minacciati da taglialegna, da allevatori di bestiame e da minatori che entrano nelle loro foreste, tagliano i grandi alberi, bruciano il loro sottobosco, inquinano il loro terreno e i loro corsi d’acqua.

Gli Awá conoscono e “sentono” le loro foreste intimamente. Ogni valle, corso d’acqua e sentiero è inciso nella loro mappa mentale. Sanno dove trovare il miele migliore, quali, dei grandi alberi della foresta, stanno per dare frutti e quando la selvaggina è pronta per essere cacciata senza comprometterne, nel tempo, la sopravvivenza.

Perdere gli Awà significa perdere gli ultimi retaggi di conoscenza profonda della natura. Una conoscenza che esula dalla tecnica e dall’approccio scientifico della biologia e delle scienze naturali ma che poggia, invece, le sue basi, sul saper “sentire” intimamente e sul saper “leggere” i segnali che essa continuamente fornisce.

Perdere gli Awà – soprattutto quegli individui che mai si sono contaminati con la civiltà – rappresenta un grave problema non tanto per gli stessi indigeni quanto per tutta l’umanità che, in tal modo, perde un importante pezzo della sua profonda conoscenza della natura che, prima o poi, potrebbe venir utile per risolvere questioni di più ampia portata.

Sulla base di questi dati sostenere Survival International (attraverso il sostegno alla divisione italiana) diventa doveroso ma è doveroso anche che si lavori, a qualsiasi livello, per diffondere la cultura della protezione delle tribù indigene, a volte serbatoi unici di enormi e partticolari conoscenze.

Fonte: National Geographic