Monthly Archives: Luglio 2017

Prodotti biologici: garanzia di assenza di pesticidi o trovata commerciale?!

L’Azienda Sanitaria di Firenze ha pubblicato sul proprio sito internet un’interessante tesi di laurea del corso di “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” di Arianna Ugolini dal titolo: “Prodotti biologici: garanzia di assenza di pesticidi o trovata commerciale?!”

Il lavoro, dopo aver ampiamente e chiaramente spiegato le caratteristiche dei prodotti fitosanitari in agricoltura e la loro classificazione, ne ha esaminato – focalizzandosi particolarmente sui composti organofosfati (1) – i possibili effetti sulla salute e ha spiegato le regole per un corretto impiego degli stessi nella Regione Toscana, concentrandosi anche nel valutare quali siano i limiti massimi accettabili negli alimenti.

L’obiettivo, visto il corso di laurea, era principalmente quello di capire se sia possibile fare un’azione di prevenzione nei riguardi dei composti organofosfati da parte dei consumatori attraverso il consumo di prodotti biologici oppure se tale prevenzione, in relazione alle caratteristiche e alle contaminazioni degli alimenti, sia del tutto ininfluente nei confronti del loro stato di salute in generale.

L’idea di realizzare questo studio, come osserva l’autrice nella Premessa della sua tesi, nasce dalla lettura di due articoli, antitetici nel loro contenuto. Il primo, tratto dal sito internet Il fatto alimentare, datato 25 febbraio 2015 e intitolato “Consumare biologico fa bene alla salute. Meno pesticidi nell’organismo. Pubblicato il primo studio che evidenzia l’accumulo” afferma che chi consuma abitualmente frutta e verdura biologiche espone il suo organismo a minori quantità di pesticidi ed erbicidi rispetto a chi mangia vegetali coltivati con i metodi convenzionali. E questo risulta particolarmente importante per i composti organofosfati. L’altro testo, tratto dalla rivista Altroconsumo e intitolato “Biologico, c’è chi dice no. La nostra inchiesta” dell’11 settembre 2015, assieme alla risposta alle discussioni suscitate, “Inchiesta bio: alimenti biologici e convenzionali, il confronto”, pubblicata sempre da Altroconsumo il 4 ottobre 2015, in maniera molto dubbiosa vuole invece porre in discussione l’idea che il biologico sia migliore del convenzionale, elencando i punti a favore e quelli contrari, allo scopo di informare correttamente il consumatore e consentirgli di fare corrette scelte alimentari.

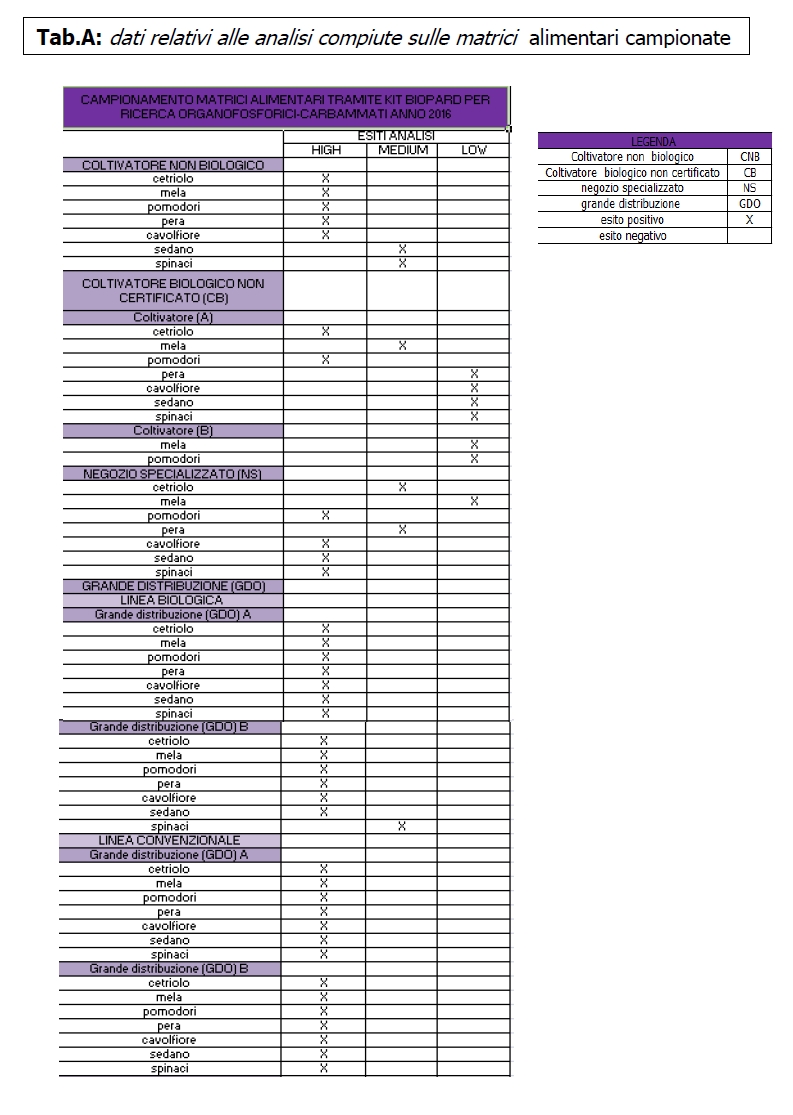

Per arrivare alle proprie conclusioni la ricercatrice ha effettuato dei campionamenti sugli alimenti e sull’acqua piovana mirati a verificare, in essi, i residui di fitofarmaci. I rilievi sono stati effettuati su 4 principali canali di produzione/distribuzione:

- coltivatori non biologici

- coltivatori biologici non certificati

- negozi specializzati

- negozi della grande distribuzione (GDO).

Per fare ciò la ricercatrice ha utilizzato il kit BioPARD, Pesticide Analytical Remote Detector, che si basa su un sistema di sensori associato ad un rivelatore elettrochimico per la determinazione rapida di pesticidi organofosforici e carbammici in campioni di cibo, acqua e suolo. Il kit permette solo una valutazione fondamentalmente qualitativa (presenza/assenza di pesticidi) e non quantitativa (se non per una discriminazione di massima tra valori quantitativi definiti “High” e valori più bassi definiti “Medium”, mentre con valori “Low” s’intende l’assenza o la presenza in minime tracce di residui) di pesticidi organofosforici e carbammati. Sulla base di questa discriminazione di massima (High; Medium; Low) Arianna Ugolini ha poi elaborato dei grafici riassuntivi che hanno fornito, in linea di massima, i seguenti risultati: i prodotti biologici sono risultati “High” per circa il 63%, “Medium” per circa il 13% e “Low” per circa il 23%. i prodotti convenzionali sono invece risultati “High” per circa il 90%, “Medium” per circa il 10%; i due campioni di acqua piovana provenienti da Scandicci centro e Ginestra Fiorentina sono risultati rispettivamente “Medium” e “Low”.

Le conclusioni di questo interessante lavoro (Tabella A) arrivano ad affermare che, dal lato della produzione, la certificazione biologica fornisce, in generale, migliori prodotti di quella convenzionale anche se non in assoluto. I prodotti migliori sono infatti quelli che provengono dalle coltivazioni biologiche non certificate. Dal lato della commercializzazione e distribuzione dei prodotti attraverso il canale della grande distribuzione non ci sono invece differenze sostanziali tra prodotti biologici e prodotti non biologici.

Quanto di inaspettato emerge dalla tesi di laurea è un fatto molto interessante, da non sottovalutare nelle scelte alimentari e negli studi della sostenibilità ambientale e alimentare del futuro. La certificazione biologica non è in assoluto uno strumento per misurare la qualità dei prodotti (dal punto di vista dei residui chimici) e la qualità dei prodotti consumati è tanto più elevata quanto più il produttore è consapevole dal punto di vista etico della propria scelta colturale “ecologica”. Questo indipendentemente dall’ottenimento o meno della certificazione biologica. In buona sostanza lo studio osserva che coltivare bene i prodotti agricoli è una scelta chiara e netta operata da parte del produttore e chi produce prodotti biologici solamente per fare più soldi o perché il mercato va in quella direzione, non necessariamente è in grado di immettere sul mercato prodotti di qualità. Come, per altro, chi certifica non è in grado di garantirlo sempre.

Estendendo queste conclusioni nel terreno della bioimitazione ne deduco anche che la sostenibilità ambientale non è – come ci vogliono far credere – solo un processo tecnico-economico che consente di far profitti in modo diverso. Così non funziona e non funzionerà mai! La sostenibilità ambientale è solamente un processo filosofico, del pensiero prima di tutto, che fa concepire la Natura come un tutt’uno, un insieme di processi complessi, nei confronti della quale non è sufficiente che mutiamo l’approccio tecnico-operativo, ma verso la quale dobbiamo mutare radicalmente il nostro modo di pensare consapevoli che nella partita della sostenibilità ambientale dobbiamo essere anche disposti a perdere molto. Altrimenti non funziona!!!

_____

La tesi di laurea di Arianna Ugolini è liberamente scaricabile qui.

(1) Ai composti organofosfati sono associati a diversi effetti negativi sulla salute umana, sia di tipo acuto (tremori, cefalea, difficoltà respiratorie) che cronico (disturbi neurologici, ansia), nonché, per quanto riguarda l’esposizione in gravidanza dei feti ritardo mentale, basso quoziente intellettivo e altro. Da uno studio condotto tra il 2010 e 2012 da parte dei ricercatori della School of Allied Health Sciences dell’università di Boise in Idaho, è risultato che esiste una relazione dose-dipendente tra consumo di alimenti non biologici e presenza di composti organofosfati nelle urine. (http://www.ilfattoalimentare.it/pesticidi-frutta-verdura-biologica.html).

Pappagalli padani

Una decina di anni fa ho visto per la prima volta dei grossi pappagalli tropicali verdi allo stato libero nei parchi pubblici di Siviglia, in Spagna. Poi, qualche anno fa, è stata la volta di Roma dove li ho sentiti cinguettare fuori dalla finestra dell’albergo che, una volta aperta, me li ha mostrati, sui rami di un albero, nella loro splendida livrea mimetica verde-gialla.

Qualche mattina fa è toccato a Verona, la mia città. Mentre mi trovavo in ufficio siamo stati tutti allertati da cinguettii molto forti che sembravano essere dentro i locali. Invece, una volta aperta la finestra, abbiamo scoperto che quei suoni così forti, che superavano addirittura la barriera del vetro, erano dovuti al canto di un bel pappagallo di circa 30 cm dalla livrea verde con numerosi altri colori sparsi un po’ qua un po’ là, posato sui rami di un albero. Devo dire uno spettacolo. Che quasi quasi è difficile da vedere anche negli zoo.

Il pappagallo era libero, forse fuggito da qualche gabbia (una sua fortuna, devo dire!), forse liberato volontariamente da qualche anima pia, forse venuto spontaneamente da qualche altro luogo più a sud dell’Italia e adattatosi a vivere in un centro storico del nord. Qui in effetti trova riparo per affrontare gli (oramai) sempre più scarsi geli invernali; qui non ha grossi predatori; qui recupera abbondanza di cibo, quegli scarti ancora buoni dell’uomo che lui, dotato di ali e di abilità nel volo, riesce a trovare in giro.

Non sono interessato al pensiero degli ignoranti che dice che la colpa è sempre degli ambientalisti (o dei soliti animalisti), ma so che anche alcuni naturalisti e alcuni studiosi, puristi della difesa della biodiversità ad oltranza, direbbero che si tratta di un grosso problema, da risolvere eradicando gli ospiti indesiderati. Cose sacrosante e vere se si vivesse in un mondo ideale dove si può applicare liberamente la scienza e si possono mettere in pratica i principi che essa ha scoperto. Io, però, so che questo non è più possibile nei contesti naturali oramai ampiamente antropizzati e, data la situazione tragica che interessa la Natura sempre più martoriata dall’uomo, dalla sua forza e aggressività, faccio il tifo per i pappagalli e la loro libertà padana. Mi auguro che essi possano trovare un luogo ideale per la loro esistenza libera e possano proliferare ed avere qui un successo darwiniano.

Questo, lo so, potrebbe andare contro i principi della biodiversità pura (1) che mira a salvaguardare specie endemiche di luoghi molto piccoli e isolati, tipo la rana del ruscello X o l’insetto del fiore Y. La situazione della Natura è però ora così compromessa dall’uomo e dalla sua voracità che, così come l’uomo ha creato i problemi, così l’uomo può essere l’artefice, anche involontario a causa della propria ignoranza o stupidità, della ripartenza. Le specie poi si adatteranno alle nuove situazioni, si creeranno nuovi equilibri ecologici e si ricostruirà una nuova biodiversità.

La situazione riguardante la Natura è così compromessa dagli interventi umani che, giunti a questo punto, salvare la biodiversità originaria è come voler curare il raffreddore ad un malato terminale. Cosa inutile. Meglio mettere il malato in terapia farmacologica d’urto e sperare che essa possa fare effetto. Al limite si potrà sempre dire di averci provato!

_____

(1) Ho molto rispetto per chi si occupa di biodiversità e cerca di difenderla – a volte a costo della vita – anche se rimane solo un barlume molto piccolo di speranza, come un piccolo appezzamento di foresta originaria, un piccolo tratto di fiume non alterato dall’uomo, una sola grotta o una sola piccola prateria. Con questo articolo però desidero osservare come i dati di degrado della biodiversità mondiale siano così catastrofici rispetto a ciò che si riesce effettivamente a difendere che, alla fine, ora come ora, è forse tristemente meglio prendere quello che viene e non andare tanto per il sottile.