Tag Archives: società

La faccia della luna

Il loro nome e il modo di presentarsi sul palco con maschere raffiguranti teschi sono carte d’identità piuttosto particolari per il gruppo musicale friulano dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che si muove in bilico tra il mercato discografico “ufficiale” e quello underground.

Se il nome e i modi potrebbero sembrare un po’ cupi, quello che non è affatto oscuro, ma manifestato con assoluta limpidezza, è la loro idea di rispetto della natura e di relazioni profonde tra tutti gli esseri viventi.

Nella canzone “La faccia della luna” scrivono:

“[…] Avevo un giorno un campo in mezzo ad altri cento ci coltivavo more e fiori e un po’ di sentimento. I fiori sono morti e le more avvelenate senza pensarci troppo hanno usato il trattamento. Ho provato a dirlo agli altri guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate Ascoltate tutti quanti guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. Hanno ammazzato i grilli sterminato le formiche esiliato talpe e topi ed impiccato me. La faccia della luna oggi è bruna non è che non ci sia ma è come fosse andata via…”

Le assurdità del PIL

«Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL). Il PIL comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana… Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia e la solidità dei valori familiari. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali, né dell’equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la nostra conoscenza né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta». Discorso tenuto il 18 marzo 1968 da Robert Kennedy alla Kansas University.

Uno degli elementi più assurdi che caratterizzano il nostro sistema economico è il PIL (Prodotto Interno Lordo). Si tratta, in sostanza, di un indicatore macroeconomico che si propone di rappresentare il benessere di una collettività nazionale attraverso la misura del valore totale dei beni e servizi prodotti nel corso di un anno in un dato Paese da parte di operatori economici residenti e non residenti e destinati al consumo da parte dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici e alle esportazioni. Il PIL non considera la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi, necessari per produrre semilavorati.

Il PIL è detto “lordo” perché è al lordo degli ammortamenti, cioè di quei costi di beni a utilità pluriennale che vengono distribuiti su più esercizi. Il PIL è anche la base per il calcolo del reddito pro-capite, dato dal rapporto tra PIL e numero dei cittadini.

Come aveva giustamente fatto notare anche Robert Kennedy nel suo famoso discorso (e che, forse, gli è anche costato la vita) il PIL ha degli enormi limiti.

Innanzitutto tiene conto solo delle transazioni in denaro e trascura tutte quelle a titolo gratuito: in tal modo esclude le prestazioni in ambito familiare e quelle del volontariato che sono la diretta espressione del senso di comunità e, in qualche modo, di positività sociali anche se operano in ambiti problematici.

Il PIL inoltre tratta tutte le transazioni monetarie che avvengono in un Paese come positive e, pertanto, tra esser rientrano anche quelle che avvengono in ambito bellico, sanitario, della malavita o delle bonifiche da inquinamento. Paradossalmente più malati in cura ci sono e più elevato è il PIL; più bambini disadattati in cura ci sono e più elevato è il PIL; più morti ci sono è più elevato è il PIL; più sono le armi acquistate e più elevato è il PIL; più inquinamento bonificato c’è e più elevato è il PIL.

Dobbiamo da subito chiedere ai nostri economisti, ai nostri banchieri, ai nostri imprenditori e ai nostri governanti che si continuano a riempire la bocca di “PIL” che esso non è in grado affatto di misurare il nostro benessere, ma solo l’ampiezza del sistema economico, positivo o negativo che sia. Dobbiamo cominciare a chiedere loro che, più che ricchi materialmente, noi desideriamo essere felici o, visto che la felicità non è un luogo ma una direzione, per lo meno avere la sensazione di esserci incamminati nel giusto percorso verso il raggiungimento della stessa.

È necessario, allora, che si inizi seriamente a pensare che il PIL è un indicatore assurdo e che è al più presto bisogna cambiarlo.

Qualche proposta alternativa è già da tempo in discussione e, tra tutti, l’indicatore che mi piace di più è la Felicità Interna Lorda (FIL). State sintonizzati che al più presto ne parlerò in dettaglio…

_____

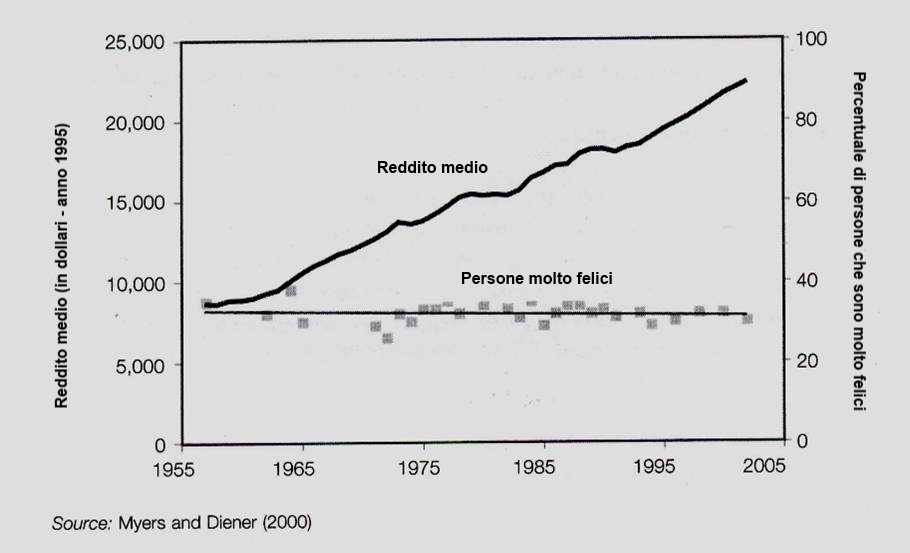

Grafico: Il grafico mostra che la felicità delle persone non è legata solo al reddito e che non aumenta inefinitamente all’aumentare dello stesso, attestandosi intorno ad un certo valore (intorno a 8.000 $/anno).

Salmoning

“Salmoning” è quell’abitudine incivile e molto pericolosa che hanno i ciclisti di andare contromano nelle strade a senso unico e nelle piste ciclabili o pedonali. Contromano come i salmoni (ecco appunto il nome salmoning) che risalgono i fiumi opponendosi alla corrente.

Il nome è stato coniato nel mondo anglosassone (forse New York, mah!) dove, si sa, c’è un senso delle regole e del vivere civile più spiccati rispetto all’Italia e dove i ciclisti rispettosi, gli automobilisti o i pedoni vittime hanno iniziato ad indignarsi e a richiedere regole chiare e sanzioni esemplari. I salmoners, infatti, sono un pericolo per i pedoni, per altri ciclisti e per gli automobilisti – oltre che per loro stessi – in quanto possono rappresentare ostacoli inaspettati e improvvisi per tutti i gli abitanti delle città rispettosi delle regole.

Usare la bicicletta per i trasporti urbani ed extraurbani è un importante obiettivo che i pianificatori territoriali devono assolutamente proporsi sia per diminuire il consumo di energia, sia per diminuire l’inquinamento che per migliorare il benessere per i cittadini.

Se, però, tale traguardo non verrà raggiunto anche attraverso la definizione di regole certe (attraverso un’attenta pianificazione urbana) e l’applicazione di sanzioni esemplari nei confronti dei trasgressori, si tratterà, come al solito in Italia, di un far-west dove vince il più prepotente e il più arrogante. E dove qualche volta anche si piange!

Faccio allora un appello ai sindaci perché cerchino le risorse economiche e il personale competente in materia allo scopo di disegnare percorsi urbani specifici per gli spostamenti in bicicletta (che sono diversi da quelli in auto e a piedi). Devono essere stabiliti dei percorsi e delle regole precise di circolazione ma, eventualmente, devono anche essere previste delle deroghe, chiare e ben segnalate.

Faccio poi un appello alle forze dell’ordine e alle polizie locali affinché destinino agenti specializzati (magari anch’essi in bicicletta, non comodamente seduti su motorini maleodoranti o su SUV mastodontici) per reprimere e sanzionare comportamenti illeciti.

Solo così un ottimo sistema di trasporto sarà ritenuto sicuro dai cittadini e potrà essere facilmente apprezzato e usato da tutti, comprese le fasce più deboli rappresentate dai bambini e dagli anziani.

Se vincessi al SuperEnalotto

Mi ha molto colpito la notizia di quella coppia di coniugi di Galliera, in provincia di Bologna, che, con una buona dose di (c)fortuna, qualche settimana fa ha azzeccato il 6 al SuperEnalotto vincendo 14 milioni di euro e che ha dichiarato di voler contribuire con una donazione privata alla ricostruzione della scuola del paese, inagibile a seguito del terremoto che ha colpito l’area geografica il 20 maggio dello scorso anno.

L’iniziativa è assolutamente lodevole e degna di rispetto vista sia la scarsa raccolta di fondi privati per la ricostruzione (il Comune indica solo 21 mila e 500 euro di donazioni) sia il ritardo e l’esiguità degli aiuti governativi.

Il punto è che, personalmente, se vincessi al SuperEnalotto una cifra importante (per vincere dovrei giocare, ma questa è un’altra storia), eviterei accuratamente di donare alla collettività beni materiali, siano anch’essi scuole, ospedali, parchi o qualsiasi altro bene di pubblica utilità.

Il motivo di tale decisione risiede nel fatto che, per la mia esperienza e per le informazioni che traggo da quello che mi circonda, da un lato non ci sarebbe sufficiente gratitudine da parte dei potenziali beneficiari ma, anzi, spesso la nascita di biechi sospetti e critiche nonché, dall’altro lato, la donazione alimenterebbe una schiera di politici (1) di professione senza scrupoli che si nascondono in ogni angolo del territorio e che, come per magia, si “impossessano” di una parte dei meriti tagliando nastri, facendo campagne elettorali, parlando ai convegni mettendo in secondo piano e affievolendo nel tempo la lodevole iniziativa dei donatori. A questi ultimi, ma soprattutto ai loro eredi, spesso non resta altro che una lapide commemorativa, scolorita e invasa dai licheni.

Se vincessi al SuperEnalotto una cifra importante, una parte dei soldi anch’io li donerei alla collettività ma mi concentrerei su un bene immateriale e più duraturo: la c u l t u r a e il senso civico. Insegnerei la filosofia della vita e le tecniche di prevenzione, la buona politica e la storia, l’ecologia e l’economia.

È vero, anche investendo nella cultura si può sbagliare orientamento o approccio e fare dei buchi nell’acqua ma, a differenza dei beni materiali, la cultura è difficilmente manipolabile da terzi. Sviluppa una conoscenza, una consapevolezza e un senso critico individuale che permangono nel tempo e che creano importanti antidoti affinché le persone possano votare il migliore per ottenere il loro benessere duraturo e per evitare che vengano fatte scelte sbagliate.

A tale proposito il caso del terremoto è emblematico: se è vero che in sé l’evento non è prevedibile, è però vero che in una zona sismica come quella emiliana si potevano mettere in campo, soprattutto per gli edifici pubblici, migliori interventi prevenzionistici rispetto a quelli esistenti.

_____

(1) Il riferimento è in generale e non al Comune di Galliera, che non ho mai visitato e di cui non conosco nulla della sfera politico-amministrativa.

Un bel frullato quotidiano

Quando parlo con le persone di sostenibilità ambientale o del mio progetto legato alla bioimitazione quale possibile soluzione o miglioramento ai problemi che caratterizzano (e che sempre caratterizzeranno) l’umano vivere, osservo, in generale, le seguenti reazioni: “Eh, voi ambientalisti…” oppure “Sì, belle cose ma la gente non mangia”, oppure ancora “Eh, ma tanto non serve a niente…”

Anche se essere animato da un profondo senso critico contro le falle del “sistema” o da un forte spirito di indignazione che desidererebbe qualcosa di meglio può sembrare un atteggiamento pessimista e depressivo perché fa emergere i lati oscuri, nella realtà dei fatti non lo è. Anzi, è l’esatto contrario perché tale atteggiamento è costantemente nutrito dalla speranza che ci sia una soluzione praticabile, anche dal fondo. L’atteggiamento pessimista e depressivo caratterizza, invece, chi risponde con i “Mah”, con gli “Eh” e con i “Boh”!

Bisogna avere il coraggio di rompere lo schema del negativo, dello stato d’animo depresso molto diffuso e di smettere di avere paura del cambiamento e del futuro. Chi vive in un mondo complesso (come è il nostro) non può assumere lo stile dell’attesa o del fatalismo (“tanto non si può fare nulla…!”) ma quello dell’iniziativa per “vedere prima” i problemi ed intervenire per mettere in atto le possibili soluzioni. Perché spesso nelle situazioni di crisi (e quella ambientale è una di queste), ciò che possiamo perdere (oltre alle foreste, al diritto alla salute, alla biodiversità… tutti aspetti sacrosanti, ma la cui importanza sulla vita di ognuno di noi è difficile da capire) è invece la democrazia, la libertà, l’istruzione, la salute e le cure gratuite. Tutti quegli elementi positivi del benessere raggiunti che rischiano di esserci lentamente tolti…

E’ con un sano spirito di indignazione, di analisi e di azione che occorre muoversi. Bisogna in qualche modo agire (anche se ci può apparentemente sembrare inutile), ognuno con i propri mezzi e nei limiti delle proprie possibilità, per rompere le rappresentazioni stereotipate che spesso ci vengono propinate dai media, dalle classi dirigenti, dalle corporazioni allo scopo di cloroformizzarci per farci ingurgitare un bel frullato quotidiano di m***a con l’intento di farci credere che sia una mousse al cioccolato.

Vivere nel verde rende più felici

Se vivi in un’area ricca di prati, di alberi e di verde sarai più felice rispetto a chi non ha tale possibilità. L’affermazione potrebbe sembrare abbastanza ovvia ma a confermarla è intervenuto anche un recente studio condotto da parte di alcuni ricercatori dell’inglese Exeter University e pubblicato sul giornale Psychological Science.

Secondo gli autori per ottenere tale beneficio – che consiste in livelli più bassi di stress, di maggior efficienza sul lavoro e di minore irritabilità nei confronti delle cose e delle persone che ci circondano – non è necessario trasferirsi a vivere in campagna ma basterebbe investire ed aumentare la disponibilità di “verde” anche nelle aree urbane.

Per realizzare lo studio i ricercatori hanno analizzato i dati ricavati da un sondaggio nazionale al quale hanno partecipato oltre 10.000 adulti che vivono nel Regno Unito. Tra il 1991 e il 2008 i partecipanti hanno risposto a questionari relativi al loro benessere psicofisico descrivendo, anno dopo anno, l’evoluzione del proprio umore, degli stati d’animo e dei problemi lavorativi e familiari. Dati che poi i ricercatori hanno messo in relazione con gli spostamenti dei partecipanti verso aree urbane più verdi. Ne è risultato che chi vive più a contatto con la natura esprime evidenti benefici in termini di soddisfazione e di benessere, pari addirittura a situazioni della vita importanti come avere un lavoro soddisfacente o un matrimonio felice. Spiega Mathew White – il responsabile della ricerca – “Abbiamo visto che vivere in un’area urbana con livelli di verde relativamente elevati ha un impatto significativamente positivo sul benessere, pari all’incirca a un terzo di quello dato dalla vita matrimoniale. Questi dati devono essere tenuti in considerazione dai politici quando devono decidere come investire le risorse pubbliche, ad esempio per lo sviluppo o la manutenzione dei parchi”.

Il risultato dello studio non dimostra che andare a vivere in una zona verdeggiante potrà portare automaticamente a una maggiore felicità, ma spiega che per stare bene non possiamo prescindere dalla natura e che anche brevi immersioni in ambienti naturali sono assolutamente necessari per migliorare l’umore e il funzionamento cognitivo, ma anche per garantire minore mortalità per malattie cardio-circolatorie.

Allo scopo di evitare che tali ambienti naturali siano solo esterni alla città e che per raggiungerli sia necessario utilizzare grandi quantità di energia per i trasporti, bisogna sia chiara ai pianificatori urbani la necessità che nella gestione delle città si tenga assolutamente conto di tale aspetto. Ad esempio devono aumentare i parchi (non gli alberi isolati piantati in piccole aiuole); devono aumentare i prati; devono aumentare i corsi d’acqua; devono aumentare gli orti. Come controparte i nostri amministratori e le lobby che spesso li muovono (e li finanziano) devono rinunciare a qualche centro commerciale, a qualche stadio, a qualche palazzo o a qualche strada.

La società nel suo complesso sarà più sana e felice e si potranno risparmiare anche molti costi indiretti legati alla cura delle persone malate o con un basso livello di benessere psico-fisico.

_____

Fonte: la Repubblica

Barroso e la transizione verso la green economy

Quando le mie orecchie sentono parlare di sostenibilità e in qualche modo di “decrescita” figure politiche del calibro di José Manuel Barroso (Presidente della Commissione Europea) mi sorge spontanea una domanda: ci crederanno veramente a quello che dicono o ci stanno solo vendendo la solita minestra (economico-politica) ben mascherata con una rassicurante patina “verde”? Avendo un minimo di esperienza sulle spalle so che l’attuale sistema economico predatorio basato sui consumi e sulle merci è estremamente resistente e difficile da scardinare perché, oltre che rappresentare un’importante fonte di ricchezza personale per le oligarchie economiche mondiali che sfruttano politici compiacenti, è anche ben radicato nella nostra filosofia sociale. Nonostante ciò, però, una piccola speranza comincia a farsi luce e, via via che passa il tempo, diventa sempre più luminosa. Essa, alimentata da una crisi economica sempre più dura da combattere e che si preannuncia duratura perché insita nel malfunzionamento del sistema capitalistico, comincia a far breccia anche tra la classe dirigente del vecchio continente in cerca di soluzioni per mantenere in vita l’apparato socio-politico europeo. Questa speranza è rappresentata dalla cosiddetta green economy e dallo sviluppo sostenibile.

Senza entrare troppo nel merito del ritardo almeno trentennale con cui i nostri politici se ne sono accordi e dell’entità esigua degli aiuti finanziari a sostegno di pratiche economico-sociali sostenibili (una briciola rispetto a quelli che tengono in vita il sistema produttivo-finanziario tradizionale), desidero fare solo un’osservazione, fondamentale perché tale onda di pensiero basata sull’ecologia e sull’attenzione per il benessere degli individui possa avere successo nel lungo periodo.

È estremamente importante che non si faccia poggiare la green economy sugli stessi pilastri ideologici della fase economica precedente!!!

Pertanto, nel disegnare la nuova economia del futuro deve essere abbandonata la logica cieca e unica della crescita e deve essere dato, invece, più “ascolto” alla natura e ai principi del suo funzionamento. Principi che devono poi essere applicati al sistema economico, produttivo e sociale.

Solo così si potrà sperare di uscire veramente dal tunnel della insostenibilità ambientale e di creare un sistema economico-produttivo duraturo e in grado di interessare la più ampia percentuale possibile di popolazione mondiale.

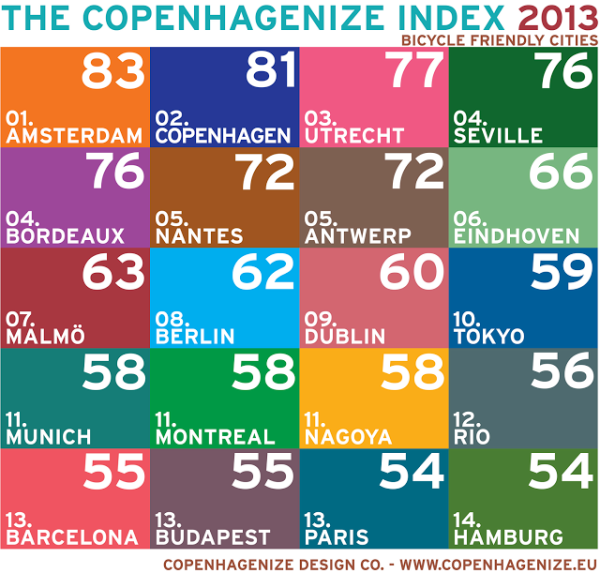

The Copenhagenize Index

Nell’immaginario comune la città più ciclabile d’Europa (e, forse, anche del mondo) è Amsterdam. In effetti tale risultato viene confermato dalla Copenhagenize Design Co., un’organizzazione che si occupa di cultura del ciclismo, di pianificazione urbana, di traffico, di comunicazione nell’ambito del ciclismo urbano e della vivibilità delle città e che, a partire dal 2011, elabora una classifica delle città più vivibili del mondo per gli utenti a due ruote.

Nella classifica del 2013 (The Copenhagenize Index) il primo posto è occupato da Amsterdam (con votazione 83), seguita da Copenhagen (votazione 82) e Utrecht (votazione 77). I dati per elaborare tale graduatoria vengono forniti da 400 persone che vivono sparse per le diverse città del mondo e che aiutano a verificare la rispondenza dei 13 criteri utilizzati per la valutazione:

- Advocacy: quanto le organizzazioni della città si occupano di mobilità in bicicletta e quale influenza hanno sulla politica locale;

- Cultura della bicicletta: quanto la bicicletta viene percepita dai cittadini come mezzo di trasporto;

- Infrastrutture per le biciclette: quanto nella città sono presenti infrastrutture specifiche per il trasporto in bicicletta (piste ciclabili, rampe, ponti, spazi sui mezzi di trasporto);

- Tasso infrastrutturale per le biciclette: in quale percentuale sono presenti le infrastrutture per la bicicletta;

- Programma di bike-sharing: quanto è presente e utilizzato il programma di bike-sharing;

- Utilizzo di genere: quanto la bicicletta è usata dalle donne;

- Modal share per le biciclette: obiettivi di sostenibilità urbana orientati allo sviluppo della cultura della bicicletta;

- Incremento del modal share dal 2006: quanto è incrementata la sostenibilità urbana legata all’uso della bicicletta dal 2006;

- Percezione della sicurezza: qual è la percezione della sicurezza dei ciclisti legata all’uso volontario del casco;

- Politica: qual è l’atteggiamento della politica locale nei confronti della mobilità in bicicletta;

- Accettazione sociale: quanto gli autisti e la comunità in generale considera la mobilità in bicicletta;

- Pianificazione urbanistica: quanto l’amministrazione comunale investe nelle infrastrutture ciclistiche e quanto è consapevole delle migliori pratiche;

- Limitazione del traffico: quanto l’amministrazione comunale fa nell’ambito della limitazione della velocità delle auto e nella limitazione del traffico per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Sia nella classifica del 2011 che in quella del 2013 non compare nessuna città italiana! Sarà forse un messaggio per capire che si deve fare subito qualcosa in più e considerare la mobilità in bicicletta e le sue infrastrutture un importante valore socio-economico piuttosto che una parola che riempie solo la bocca in occasione delle campagne elettorali?

Basta solo prendere i 13 criteri ed iniziare ad investire…

L’Islanda ha ripreso la caccia alle balene

Greenpeace, la nota ONG ambientalista, sul suo sito internet riporta la notizia che l’Islanda ha da poco ripreso la caccia alle balene nonostante l’esistenza di un divieto alla caccia commerciale delle stesse stabilito dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC – International Whaling Commission).

Sempre secondo quello che riporta Greenpeace, il primo esemplare ad essere catturato è stato un maschio di balenottera comune (Balaenoptera pysalus) lungo più di 20 metri che è stato macellato nel porto di Hvalfjörður, vicino a Reykjavik.

Nonostante il fatto che la balenottera comune faccia parte della lista rossa delle specie minacciate di estinzione redatta da parte del IUCN (International Union for Conservation of Nature), i balenieri islandesi, in pieno disprezzo delle regole e sostenuti dal Governo del loro Paese, hanno intenzione di cacciarne quest’estate addirittura fino a 180 esemplari.

È da notare che la gran parte delle balene catturate in Islanda vengono inviate in Giappone dove, però, il consumo di carne di balena sta progressivamente calando e dove, in massima parte, vengono impiegate per la produzione di cibo per cani. A tale riguardo anche gli operatori turistici islandesi si sono espressi sull’argomento sostenendo che il whale watching porta al Paese decisamente più benefici economici rispetto alla caccia delle balene.

La questione della caccia alle balene è una questione che periodicamente torna alla ribalta e che rivela, a mio avviso, l’assurdità del nostro sistema economico-produttivo. Un sistema predatorio e distruttivo che non ha nessuna capacità di “vedere” (nel senso di osservare e capire) le relazioni profonde della natura, fatta di continui interscambi tra le specie viventi.

Sia ben chiaro che la caccia è un fenomeno assolutamente naturale che non voglio affatto demonizzare per preconcetto, ma farla mettendo a repentaglio una specie già a rischio vuol dire che l’uomo che la pratica non ha nemmeno a cuore il senso della propria sopravvivenza, tipico di ogni specie animale.

Dal momento che Bioimita si interessa di sostenibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi, oltre a sviluppare la cultura e la conoscenza sulla materia, propone anche di boicottare con qualsiasi mezzo l’Islanda per le sue scelte in materia di caccia alle balene perché ritiene possa essere uno strumento commerciale efficace per far cambiare loro strategia.

Sfalcio

Lo spiegamento di uomini e di mezzi è notevole. In più transennamento di strade, deviazione del traffico, cartelli stradali, lampeggianti, polvere e rumore.

Non si stanno descrivendo né operazioni straordinarie dell’esercito né trasporti eccezionali o lavori di costruzione di ponti o di gallerie. L’immagine riguarda “semplicemente” le operazioni di sfalcio meccanico dell’erba ai bordi delle strade, soprattutto quelle ad elevata percorrenza.

A cosa servirà mai tutto ciò?

Ad evitare terribili incidenti stradali? Mi sa proprio di no (tranne nelle aree sensibili di incroci o rotatorie). Ad evitare pandemie per la popolazione a causa di una qualche spora o polline sconosciuti? Sicuramente no. Ad abbellire i cigli delle strade? Forse (per qualcuno).

Essendo dubbioso sulla vera utilità di tali operazioni mi viene il sospetto che le immani operazioni stradali siano un sistema utilizzato dalle amministrazioni e dagli Enti di “dare lavoro”, attraverso gli appalti piuttosto che attività dotate di una qualche importante utilità sociale. Sistema che, a causa della sua indubbia utilità e degli sprechi che incorpora, potrebbe, a mio avviso, essere dirottato verso altro.

Se si volesse anche cambiare la prospettiva sui vegetali (che qualcuno chiama anche “erbacce”) presenti ai bordi delle strade, si può notare come, a ben guardarli, rappresentino anche un relitto di biodiversità. Con i loro fiori colorati, con le loro specificità locali (adattabilità ai climi secchi o umidi, freddi o caldi oppure ai terreni) rappresentano un mondo che faceva parte di un passato e che ora, a causa dell’agricoltura industrializzata e dell’antropizzazione spinta, non esiste (quasi) più.

Se si volesse anche cambiare la prospettiva sui vegetali (che qualcuno chiama anche “erbacce”) presenti ai bordi delle strade, si può notare come, a ben guardarli, rappresentino anche un relitto di biodiversità. Con i loro fiori colorati, con le loro specificità locali (adattabilità ai climi secchi o umidi, freddi o caldi oppure ai terreni) rappresentano un mondo che faceva parte di un passato e che ora, a causa dell’agricoltura industrializzata e dell’antropizzazione spinta, non esiste (quasi) più.

L’analisi di questo articolo non ha certo la pretesa di ritornare ai tempi dei nostri nonni perché migliori. Il suo scopo è quello di far luce sulla necessità che, anche in ambiti inaspettati, si cominci ad avere la percezione dell’importanza della natura (manifesta attraverso la sua diversità) e del ruolo che essa ha nella vita dell’uomo e nel mantenimento del suo benessere. Ad esempio tra quelle piante si potrebbero “nascondere” erbe con proprietà medicinali attualmente non conosciute.

In più, dobbiamo iniziare anche a considerare il fatto che un ambiente selvatico lasciato libero alle proprie dinamiche sia anche bello da vedere e doni alle nostre strade e all’ambiente che viviamo un tocco originale di “paesaggio”.

Sagre e feste paesane insostenibili

Con l’arrivo dell’estate si apre la stagione delle fiere, delle sagre e delle feste paesane che dal nord al sud del Bel Paese allieteranno piacevolmente le serate in ricordo di santi patroni o di antiche tradizioni enogastronomiche locali dove, anche nel più sperduto angolo d’Italia, si è elaborato un cibo leggermente diverso da quello del paese vicino.

Le sagre, si sa, rappresentano anche sistemi molto criticabili messi in atto dalle Pro-Loco o dalle associazioni per generare, talvolta, una discutibile economia locale e raccogliere ingenti guadagni, spesso esentasse e al di fuori delle regole autorizzative ed igieniche. Ecco allora spuntare feste della birra dove quest’ultima non viene prodotta; ecco spuntare feste per ogni anonimo quartiere o strada; ecco spuntare feste della polenta, feste della costina, dell’asparago, della lumaca o della lepre dove questi prodotti o questi animali non si erano mai visti.

Ad un attento osservatore quello che impressiona di tali feste e al quale bisogna assolutamente dire “BASTA!”, è l’enorme quantità di rifiuti non differenziabili che in esse si utilizzano e la scarsa differenziazione del materiale riciclabile che le caratterizza. Basta fare un giro dietro le quinte o nei pressi delle cucine per appurare la montagna di sacchi di spazzatura prodotti!

Piatti, bicchieri, posate, tazzine del caffè, tovaglie, coprivassoi pubblicizzati, bottiglie di plastica e chi più ne ha più ne metta, vengono raccolti in sacchi di materiale indistinto, senza che vi sia un minimo accenno alla raccolta differenziata (anche se molti materiali sarebbero in sé facilmente differenziabili). E spesso senza che qualche amministratore locale dica poco o nulla, anche presso quei Comuni dove vi è una raccolta differenziata molto spinta (porta a porta) dei rifiuti.

Personalmente ritengo che il solo riciclo dei rifiuti non sia la vera e unica soluzione al problema e, pertanto, sono convinto che, per rendere le sagre sostenibili, si debbano stabilire da subito delle regole ben chiare che provo ad elencare in ordine di importanza:

- favorire l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate lavabili e riutilizzabili;

- per i prodotti usa e getta vietare l’uso di quelli in materiale plastico non riciclabile e obbligare l’uso di quelli compostabili;

- sanzionare chi non effettua la raccolta differenziata dei rifiuti.

A noi cittadini spetta il compito di non frequentare, boicottandole, quelle sagre, fiere o feste paesane che non adempiano a tali principi e che non perseguano concretamente il percorso verso la sostenibilità ambientale.

_____

Foto: www.igorvitale.org

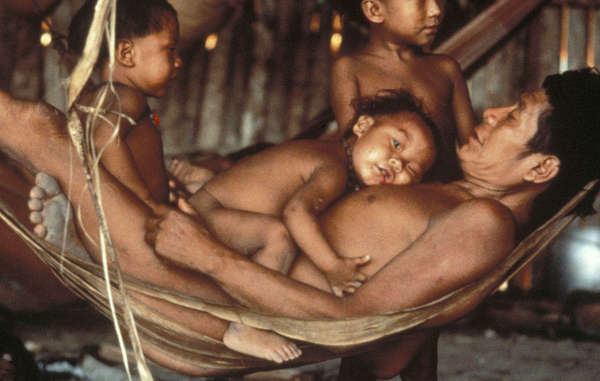

Yanomami

Gli Yanomami sono un popolo indigeno che vive nella foresta pluviale di aree remote del nord del Brasile e del sud del Venezuela. Essi abitano in grandi case comuni che possono ospitare fino a 400 individui la cui area centrale viene utilizzata per attività rituali, feste o giochi nonché per il fuoco collettivo attorno al quale vengono appese le amache dove la gente si tiene al caldo durante la notte. Ogni famiglia dispone poi di uno spazio proprio dove prepara e cucina il cibo durante il giorno. Gli Yanomami, che vivono in comunità indipendenti le une dalle altre, credono fortemente nell’eguaglianza delle persone. Infatti non riconoscono capi e le decisioni vengono prese mediante consenso che si perfeziona anche dopo lunghi dibattiti dove tutti possono prendere la parola.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Come tutte le tribù amazzoniche i compiti sono divisi tra i sessi: gli uomini cacciano e spesso usano il curaro per avvelenare le loro prede (tapiri, cervi, scimmie, pècari). La carne rappresenta solo il 10% del cibo degli Yanomami ma viene considerato un alimento molto prezioso soprattutto per la gestione delle relazioni sociali. Infatti nessun cacciatore mangia la carne che ha cacciato ma la divide tra i propri famigliari e i propri amici. In cambio riceve la carne per sé da altri cacciatori. Le donne invece gestiscono gli orti dove coltivano circa 60 specie di piante dalle quali ricavano l’80% del cibo di cui la famiglia ha bisogno. Inoltre si occupano della raccolta delle noci, delle larve di insetti e delle conchiglie. Il miele è molto apprezzato per le sue proprietà energetiche e curative e gli Yanomami ne raccolgono ben 15 specie diverse.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Sia gli uomini che le donne pescano e normalmente usano il veleno per le battute di pesca collettive che consistono nello sbattere dei fasci di edere sulla superficie dell’acqua per attrarre i pesci che vengono storditi dal liquido velenoso e infine raccolti. Si pensi che vengono addirittura utilizzate 9 specie differenti di edera per tale tipo di pesca.

Gli Yanomami hanno un’immensa conoscenza botanica e utilizzano quasi esclusivamente la foresta (circa 500 piante) per tutti gli scopi della loro esistenza. Le piante selvatiche commestibili sono utilizzate regolarmente per integrare quelle coltivate negli orti e diventano particolarmente importanti quando gli Yanomami viaggiano lontano dai loro villaggi. Il legno è usato per costruire case, utensili e armi, ma anche come combustibile e per molti altri scopi. Varie specie fibrose sono utilizzate per realizzare corde e fasce, per intrecciare cesti e amache temporanee. Da molte altre specie poi ricavano tinture, veleni, medicine, pitture per il corpo, tetti, profumi, droghe allucinogene e così via. Essi si sostengono in parte attraverso la caccia, la raccolta e la pesca ma la maggior parte del fabbisogno alimentare deriva dalla coltivazione di piante in grandi orti ricavati nella foresta che rinnovano ogni 2/3 anni a causa del fatto che il suolo dell’Amazzonia non è molto fertile.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

Il mondo spirituale ha un ruolo fondamentale nella vita degli Yanomami. Ogni creatura, pietra, albero o montagna possiede uno spirito. Talvolta gli spiriti sono malevoli e gli Yanomami ritengono che essi siano la causa delle malattie.

In merito alla conoscenza (1) che gli Yanomami hanno dell’ecologia della foresta si può osservare, ad esempio, che sanno quali sono gli alberi che, una volta caduti e in fase di decomposizione, ospitano larve d’insetto commestibili (a volte li fanno cadere deliberatamente a questo scopo). Conoscono le specie che nutrono la popolazione dei bruchi commestibili in certi periodi dell’anno, e quali sono i fiori preferiti dalle numerose specie di api da miele selvatico che loro riconoscono. Tuttavia, non è solo una conoscenza utilitarista: gli Yanomami sono grandi osservatori della natura e nel corso di tutta la vita continuano ad accumulare conoscenze sulle complesse relazioni tra piante e animali, sulla base delle proprie esperienze dirette.

Tale loro conoscenza li porta ad avere un impatto totalmente sostenibile sull’ambiente circostante in quanto parte di un sistema instaurato da molto tempo e sviluppato in modo tale da impedire loro di rimanere a corto di risorse. Quando gli animali scarseggiano, spesso la comunità si sposta, abbandona le radure create attorno al villaggio per ritornarvi solo dopo qualche anno quando la foresta ha iniziato a ristabilirsi. Usano comunque il veleno per catturare i pesci nei fiumi, riducono la popolazione dei mammiferi, abbattono alberi e a volte spogliano interi palmeti per ricoprire i tetti delle loro case, ma quel che conta è che prendono dalla foresta solo quanto occorre per sopravvivere. E lo fanno in modo ponderato, basandosi su un’approfondita comprensione di quello che fanno e di quello che la foresta può o non può dare.

In merito alla medicina e alla salute, per gli Yanomami ogni problema di salute ha le sue cure attraverso ciò che trovano e che riconoscono nella foresta, ad eccezione di alcune malattie infettive introdotte dall’esterno (soprattutto da parte dei visitatori “civili”), di cui essi hanno un’esperienza limitata.

Purtroppo gli Yanomami, come un po’ tutte le popolazioni tribali, sono minacciati dalla nostra avidità economica: in particolare dai tagliatori di legname e dai minatori che, sia in passato sia ancora adesso, si addentrano nella foresta e usano violenza per scacciare le tribù dalle loro terre. In più i cercatori d’oro inquinano le terre e i fiumi con il mercurio che sta seriamente minacciando la loro salute.

Perdere una tale popolazione e un tale patrimonio di conoscenze può rappresentare un’enorme vuoto per il genere umano sia dal lato degli aspetti tecnici di utilizzo dei prodotti della foresta sia dal lato della conoscenza botanica ed erboristica. Inoltre perdere gli Yanomami potrebbe rappresentare un enorme vuoto dal punto di vista filosofico perché l’ambiente e la terra sono talmente radicati nella loro cultura (materiale e spirituale) che la sola idea di poterli distruggere risulta per loro totalmente ripugnante. A differenza di noi, invece, che con la nostra arroganza culturale, tecnico-scientifica e di stile di vita abbiamo perso totalmente il contatto con la natura tanto da non renderci conto sia dei danni che stiamo provocando sia delle possibili soluzioni condivise e praticabili per risolverli.

A pensarci bene la cosa che più mi inquieta di noi e della nostra “civiltà evoluta” è il fatto che, mentre nella foresta gli Yanomami si devono difendere collettivamente dagli animali selvatici, noi, nelle nostre città, ci dobbiamo difendere individualmente da altri esseri umani. Su queste basi mi sa che abbiamo molto da imparare dagli Yanomami!

_____

(1) Informazioni fornite dal dott. William Milliken, etnobotanico presso i Giardini Botanici Reali di Kew a Londra e grande studioso dei rapporti tra popolazioni indigene americane, biodiversità e risorse.

Fonte: Survival

Foto: Survival

Adesso basta!

Le vittime della stagione venatoria

La stagione venatoria 2012-2013 si è conclusa oramai da qualche mese ed è tempo di fare, purtroppo, qualche macabro bilancio.

Dal 1 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, ovvero per la durata della stagione venatoria, in Italia ci sono stati 151 feriti da arma da fuoco, di cui 32 in modo mortale. Lombardia, Toscana e Sardegna sono state, nell’ordine, le regioni con il più alto numero di incidenti.

Questi dati, che rappresentano le vittime fuori (perché in qualche modo collegate con le armi usate per la caccia) e dentro le battute di caccia, sono stati pubblicati dall’Associazione Vittime della Caccia che, nel dossier relativo all’ultima stagione venatoria, li descrive dettagliatamente. In particolare il dato che fa più scalpore riguarda gli incidenti che hanno riguardato il ferimento di 9 minori, di cui 5 hanno tragicamente perso la vita: 2 bambini uccisi durante le battute di caccia; 2 morti suicidi con il fucile del padre cacciatore; 1 bambino ucciso dal colpo partito da un fucile ancora carico sparato accidentalmente dal padre al ritorno di una battuta.

Entrando nel particolare, le vittime della caccia in senso stretto – ovvero i feriti durante le battute – sono state 118, di cui 21 i morti. Di questi 3 non erano cacciatori e 2 erano bambini. In ambito extravenatorio, invece, le vittime sono state 33, tra cui 11 morti, di cui 8 non cacciatori (e 3 bambini).

Il dossier, che come precisa l’Associazione non si basa su dati ufficiali ma su ricerche occasionali eseguite sul web, non si limita a stilare la classifica degli incidenti ma analizza anche l’età dei responsabili, le vittime tra la gente comune e i loro traumi psicologici, gli animali (sia domestici sia protetti) vittime della caccia, i crimini venatori e gli illeciti. Da ciò ad esempio emerge come siano aumentati, rispetto agli anni precedenti, gli incidenti per i neopatentati e per gli ultra sessantenni.

I numeri relativi alle vittime della caccia fanno impressione e mostrano come un’esigua percentuale della popolazione (i detentori della licenza di caccia) (1) siano in grado di causare, in media, un incidente al giorno, sia tra i cacciatori che tra i non cacciatori.

Per garantire la sicurezza di tutti, soprattutto dei non cacciatori, è necessario che si legiferino al più presto norme più restrittive nella concessione della licenza di caccia, nella formazione e nell’educazione dl cacciatore, nella limitazione della possibilità di sparare (in prossimità di strade, abitazioni, ecc.), nell’inasprimento delle pene per tali tipologie di omicidi e lesioni. L’obiettivo ultimo, anche per la salvaguardia delle specie animali sempre meno numerose e sempre più sotto stress per altre ragioni (cambiamento climatico, agricoltura intensiva, urbanizzazione e frazionamento del territorio), dovrà essere quella di consentire, entro qualche anno, la caccia hobbistica solo in riserve specificatamente attrezzate e organizzate fino ad arrivare, nel più breve tempo possibile, all’istituzione del reato di “faunicidio” e alla totale abolizione della caccia per scopi sportivi.

Se non si inizierà ad avere un minimo di empatia anche con la sofferenza e con la vita degli animali sarà difficile ricreare quel legame profondo con il mondo che ci circonda, necessario per sviluppare al meglio la bioimitazione e ottenere il vero progresso dell’umanità attraverso l’imitazione del funzionamento della natura.

_____

(1) Nel 2007 il numero dei cacciatori italiani era pari all’1,2% della popolazione e il dato è in calo continuo.

Chi fa le leggi non ha mai visto un albero

«Ho voglia di morire, sono stufo di questi ipocriti» dice lo scrittore-alpinista Mauro Corona intervistato dal giornalista de La Stampa. «Sono stanco di lottare contro i nemici che ho nel mondo della letteratura, in quello dell’alpinismo, ovunque. Vado a vivere in una baita e me ne resti lì. Ma prima volevo fissare alcuni concetti: per questo ho scritto “Confessioni ultime“, il libro che sto per pubblicare».

Alla domanda del giornalista se nel libro ci sia un qualche pensiero a tutela della montagna Corona risponde: «La tutela della montagna è inversamente proporzionale al numero delle persone che se ne occupano. Servono la miseria e la fame: quando torneremo a farci dare il cibo dalla montagna, impareremo a rispettarla».

All’ulteriore osservazione del giornalista relativa all’inserimento delle Dolomiti nel patrimonio dell’UNESCO quale strumento di protezione delle montagne Corona replica: «Macchè riconoscimento, quello è solo marketing».

Quando poi il giornalista fa riferimento alla protesta degli ambientalisti contro il sindaco di Ortisei che vuole spostare i confini di uno dei siti UNESCO delle Dolomiti (1) per consentire il potenziamento di una cabinovia lo scrittore risponde: «Penso che viviamo in una “democratura”, un misto tra una democrazie e una dittatura. Penso che dovremo insegnare ai nostri bambini a sputare sui soldi. Chi porta avanti progetti come questi ha in testa l’ineccepibilità del disastro e pensano che ogni tanto sia necessario distruggere un po’ di bosco per sentirsi vivi. Andando avanti di questo passo la gente scenderà in piazza con le armi».

E quando il giornalista replica chiedendogli se la gente scenderà in piazza anche per questioni marginali come quelle della Val Gardena Corona conclude: «Per la Val Gardena e per la Val di Susa. Vorrei che le leggi le facessero i paesi, non quei signori di Roma che non sanno nemmeno come è fatto un albero!».

_____

(1) Il sindaco di Ortisei Ewald Moroder sottoporrà al Consiglio comunale una delibera che prevede lo spostamento dei confini del Parco Naturale Puez-Odle (che è uno dei siti UNESCO italiani e che è anche habitat Natura 2000) per consentire il potenziamento della cabinovia 3S del Seceda. Nè il regolamento del Parco nè il vincolo Natura 2000 ammettono nuove costruzioni e una tale decisione potrebbe comportare l’esclusione del Parco Puez-Odle dai siti UNESCO.

Foto: Scultura autoritratto di Mauro Corona

Fonte: La Stampa del 27.04.2012

Il noleggio di auto private

Che l’auto inquini, che intasi di traffico le città e che richieda cementificazione e consumo di territorio per le infrastrutture non è una novità. Anzi.

Che l’auto si “divori” una parte importante del reddito a causa del suo costo iniziale e per il pagamento di tasse, assicurazione e manutenzione è altrettanto chiaro.

Per far fronte alle sempre minori risorse economiche familiari dovute alle conseguenze della crisi economica perdurante si è iniziato, prima in Gran Bretagna e, da poco, anche in Spagna, a noleggiare auto tra privati. Si tratta di un’iniziativa che consente un evidente piccolo guadagno a chi affitta e qualche risparmio a chi prende in affitto, che migliora la sostenibilità ambientale dei trasporti e che consolida le relazioni umane, soprattutto comunitarie.

Il tutto nasce da una semplice constatazione: un’auto – soprattutto quelle appartenenti agli abitanti delle città – circola in media 4,6 ore alla settimana e rimane parcheggiata per il 96% del tempo. Una tale inefficienza, a cui può essere facilmente attribuito un valore monetario, se la può permettere solamente chi ha un reddito elevato e costante. Se quest’ultimo declina o diventa incostante ecco che determina inevitabili tagli ai costi che si riflettono anche sul possesso dell’auto privata o sulla modifica delle caratteristiche dello stesso.

Per venire incontro a tali esigenze nel Regno Unito è nata la Whipcar, una società che attraverso il web e dietro il pagamento di una commissione del 15%, collega la domanda (di noleggio di auto) all’offerta (di chi ne ha bisogno). Sulla scia di Whipcar è nata la spagnola Social Car che conta su un nutrito parco auto e di utenti. L’affitto costa circa 35 € al giorno e può rendere al proprietario fino a 350 € al mese.

La crisi economica viene sempre demonizzata per le sue conseguenze negative ma, al di là degli evidenti impatti sociali per i quali vi devono essere degli ammortizzatori, la crisi porta con sé anche delle interessanti idee.

Questa dell’auto privata in affitto è sicuramente una di queste perché ci libera della sua funzione di status symbol, ci concentra più sulla robustezza e sulla riparabilità che sul design e sui gadget tecnologici, ci fa capire che le auto private possono costituire anche una rete di trasporti collettivi.

La strada verso un nuovo sistema di trasporto privato si sta delineando. Le case automobilistiche che saranno in grado di coglierla, magari gestendo in proprio tutta la rete del noleggio, della manutenzione e dei servizi di condivisione, saranno in grado di sopravvivere alla crisi che nel loro settore, in Europa, le ha più duramente colpite rispetto ad altri settori. Saranno in grado inoltre di essere artefici di un cambiamento epocale che potrà dare un importante contributo alla sostenibilità ambientale di un settore che, sino ad ora, aveva inciso in questa direzione solo limitatamente investendo più sul green marketing che sullo studio di reali soluzioni alternative.

La mia auto è pronta in strada per la conidvisione. E la vostra?

Fonte: “Internazionale” del 05.10.2012

Foto: Eco in città

Locale o globale?

In termini di sostenibilità ambientale ha molto più valore favorire le piccole produzioni artigianali locali o le grandi industrie operanti sul mercato globale?

La questione non è facile da dipanare e pone il seguente dilemma.

Le piccole produzioni artigianali locali alimentano – se non in minima parte – un sistema tecnologico legato alla produzione di macchinari o allo sviluppo di processi produttivi e organizzativi ma curano maggiormente la qualità dei materiali, delle lavorazioni, dell’abilità manuale e delle relazioni umane. I prodotti sono un po più cari ma sono destinati a durare di più nel tempo e i loro consumi sono difficilmente influenzabili dalla moda e dal marketing.

La produzione industriale, invece, crea, quando fiorente, enormi flussi monetari che spingono verso la ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo di processi produttivi basati sulla quantità e lo sviluppo di processi organizzativi basati sulla spersonalizzazione dei saperi. I lavoratori sono “capitale umano”, i clienti sono “consumatori”, le risorse naturali sono “merci” e un’ampia fetta del sistema deve essere impiegata a variare continuamente le caratteristiche dei prodotti e a stimolare i desideri di possesso.

Non pretendo di aver ragione e forse sono sono un tantino ingenuo ma, nei termini della sostenibilità ambientale. a me sembra chiara la risposta.

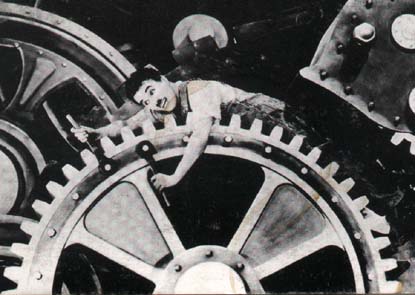

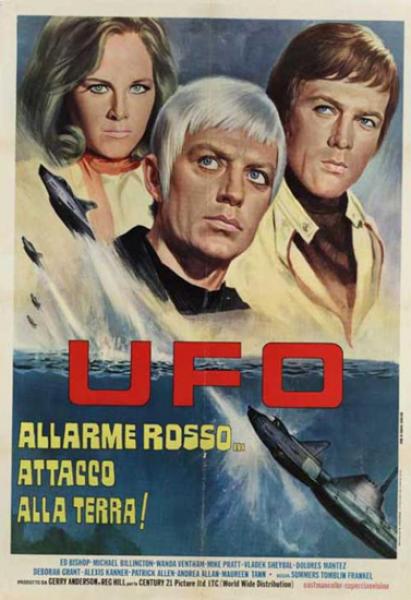

Attacco alla Terra

“Attacco alla Terra” sembrerebbe il titolo di un romanzo o di un film di fantascienza degli anni ’50 e ‘60 nel quale esseri alieni mostruosi dotati di antenne e proboscidi arrivano con le loro astronavi luminose avvolte da copioso fumo per conquistare il pianeta e per soggiogare con forza brutale la razza umana alla loro volontà.

L’attacco alla Terra che voglio descrivere, invece, riguarda un fenomeno abbastanza recente: la lenta – ma inesorabile – perdita di una qualsiasi sana relazione del pianeta verde-blu con gli uomini, gli animali che lo hanno (per ora) conquistato.

Nei secoli passati considerata fondamentale per la vita fino a chiamarla addirittura “Madre” ora la Terra è diventata, da un lato, un seno prosperoso da mungere all’infinito per ottenerne materie e vantaggi economici, mentre, dall’altro, è un’immensa pattumiera dove riversare senza fine i residui gassosi, liquidi o solidi non più utilizzabili dalla nostra laboriosità. Il tutto senza la minima idea di rispetto e di senso del limite.

La cosa ancora più preoccupante in questo fosco scenario è, a mio avviso, il fatto che di questo pensiero malato nel rapporto con la Madre Terra non si vede ancora chiaramente la fine ma, anzi, obiettivi sempre più spinti di utilizzarne le risorse e, addirittura, di modificarne le regole attraverso pesanti interventi ingegnieristici (geoingegneria), la manipolazione genetica delle specie vegetali (OGM) o quella atomica dei materiali (nanotecnologie).

Sono convinto – e come me una grande fetta di mondo scientifico – che tutta questa presunzione di onnipotenza, prima o poi, ci si ritorcerà contro. La cosa ancora più preoccupante è il fatto che gli effetti di tale ritorsione non sono facilmente prevedibili ma, a guardare la forza dei terremoti o quella degli uragani o degli tsunami, per la facile sopravvivenza della civiltà del genere umano potrebbe non essere proprio una passeggiata nel parco.

Otto marzo

Oggi, 8 marzo, è la festa della donna.

Di motivi per festeggiarla la donna, al di là di quelli originari, ce ne sono anche molti altri, che devono andare al di là del simbolo e che devono consistere in comportamenti o atteggiamenti concreti da parte dei maschi.

Anziché regalarle le “solite” mimose o fiori recisi che sono molto inquinanti sia in fase di produzione, sia durante il loro trasporto, sia con la loro confezione usa e getta spesso a base di materiale plastico di difficile riciclo, perché non omaggiarla con la messa a dimora di un bell’albero, di un arbusto, una pianta di rosa o di un bulbo? O, se questo non fosse possibile, perché non richiedere al nostro comune, alla nostra azienda o alla nostra scuola che lo facciano per noi nei parchi pubblici, nelle aree dismesse, ai bordi delle strade o nelle aree industriali?

Senza fare troppi sforzi avremo, in Italia, nell’arco di una manciata di ore, qualche milione di piante in più che abbelliranno il paesaggio, daranno dimora agli animali selvatici, creeranno maggiore cultura ecologica, forniranno frutti commestibili, potranno essere usate per scopi economici, assorbiranno anidride carbonica e produrranno ossigeno.

Cara donna, Tanti Auguri!

Se niente importa

Mangiare carne non è necessario per sopravvivere e mangiarne troppa non è nemmeno salutare. Produrla non è neppure sostenibile dal punto di vista ambientale, soprattutto se la carne proviene da allevamenti intensivi dove migliaia e migliaia di animali vivono ammassati in spazi angusti, iperselezionati, ipernutriti e ipermedicalizzati. Dei mostri che se fossero lasciati scorrazzare liberamente per le aie o per i pascoli non riuscirebbero a reggersi in piedi e morirebbero di stenti in pochi giorni.

Al di là della componente etica e dei diversi problemi che affliggono gli allevamenti intensivi, percorrendo l’autostrada A4 in direzione Venezia, a pochi chilometri dall’uscita di Brescia Est, sono rimasto molto colpito (e, non lo nego, anche piuttosto turbato) da quanto si è presentato a bordo strada: un manichino di bovino adulto e uno di vitello (talvolta anche un maialino) appesi per il collo ad una impalcatura metallica.

Sì, è vero, gli animali sono dipinti con colori inequivocabilmente patriottici e forse hanno anche una finalità comunicativa polemica (mah!) nei confronti di politiche agricole che “strozzano” gli imprenditori del settore. Magari le quote latte!?

Sì, è vero, gli animali sono dipinti con colori inequivocabilmente patriottici e forse hanno anche una finalità comunicativa polemica (mah!) nei confronti di politiche agricole che “strozzano” gli imprenditori del settore. Magari le quote latte!?

Il quadro, però, nel suo insieme, mi sembra alquanto stupido, per non dire veramente disgustoso. Appendere una mucca per il collo assieme ad un cucciolo (magari al suo cucciolo) è una cosa che reputo inutile dal punto di vista comunicativo e triste da quello etico. Dimostra, a mio parere, che in troppi allevamenti intensivi ed industrializzati non si ha nessun rapporto empatico con gli esseri viventi e non ci si prende sufficiente cura dell’animale, del suo benessere e della sua salute. Magari addirittura lo si maltratta e l’animale, in quanto essere vivente, è visto come un mero oggetto commerciale scomponibile in diversi pezzi dai quali ottenere la più alta remunerazione economica possibile.

Jonathan Safran-Foer, nel suo libro “Se niente importa”, un’acuta e attenta analisi del mondo degli allevamenti e della produzione della carne degli USA, chiede alla nonna ebrea scampata per miracolo ai lager nazisti perché, durante il suo peregrinare in fuga per l’Europa, pelle e ossa per la fame, abbia rifiutato un’offerta di carne di maiale (non kosher) che le poteva salvare la vita. Lei, serafica, gli risponde: “Se niente importa (nella vita), non c’è niente da salvare”.

Video: TG1 – Allevamenti tortura per mucche

Video: L’orrore degli allevamenti