Tag Archives: società

La teoria delle finestre rotte

Siamo nel 1969, negli USA, e il prof. Philip Zimbardo dell’Università di Stanford ha un’intuizione per cercare di spiegare alcune dinamiche di comportamento sociale. Per avvalorare le sue tesi lasciò abbandonate in strada due automobili uguali: stesa marca, stesso modello, stesso colore. Una nel Bronx, un’area al tempo molto degradata della città di New York e l’altra in un quartiere borghese di Palo Alto, in California. Ciò che accadde fu che l’auto del Bronx cominciò subito ad essere smantellata: i materiali che potevano essere utilizzati vennero rubati mentre la carcassa rimasta venne distrutta e data alle fiamme. Al contrario l’auto di Palo Alto rimase perfettamente intatta.

L’esperimento non termino così perché i ricercatori decisero in seguito di rompere un vetro dell’auto di Palo Alto per vedere quale ne fosse l’effetto. In poche ore si assistette anche in California alle stesse dinamiche di furto e di vandalismo che avevano caratterizzato il Bronx, a dimostrazione che le cause dei crimini non devono per forza essere attribuite alla povertà – come era ed è spesso opinione comune – ma anche ad altri fattori, molto più profondi e complessi.

Da qui, dopo ulteriori esperimenti di approfondimento e di conferma (1), nacque la cosiddetta “Teoria delle finestre rotte”. In sostanza, se viene rotta la finestra (di un’auto o di un edificio) è probabile che ne verrà rotta un’altra. Se le finestre rotte sono due o più, la probabilità che ne vengano rotte altre aumenta in maniera esponenziale. Se la finestra rotta viene invece riparata, il processo normalmente si interrompe. E ciò è indipendente dal luogo dove avviene, sia esso povero ed emarginato o ricco e borghese. Al limite è solo una questione di tempo.

Questa teoria si associa normalmente ai concetti della “esemplarità” e della “emulazione“, secondo cui le persone tendono ad osservare i comportamenti degli altri e a copiarli. Se sono positivi non ci saranno problemi particolari ma, se sono negativi, vi è la possibilità che si verifichino situazioni anche più gravi.

Se, traendo spunto da questa teoria, negli anni ’90 del secolo scorso il sindaco di New York Rudolph Giuliani è stato in grado di sconfiggere la criminalità, anche quella grave, che attanagliava la sua metropoli attraverso interventi volti a reprimere situazioni di microcriminalità e di degrado, è facile intuire che ciò possa funzionare anche per altri temi, come quelli ambientali.

Se, ad esempio, è difficile sconfiggere la mafia che inquina alcune regioni d’Italia attraverso la gestione illegale dei rifiuti, si può tentare di ripristinare, in quelle stesse regioni, la legalità spiccia che si manifesta regolarmente nei comportamenti quotidiani di tutti. Bisogna liberare le strade dai piccoli rifiuti urbani abbandonati a terra e bisogna far rispettare, banalmente, anche le regole del Codice della Strada.

Se è difficile sconfiggere l’abusivismo edilizio che ruba ogni anno migliaia di ettari di territorio agricolo e impedisce la corretta riscossione delle tasse, si può tentare di recuperare la legalità e il piacere della bellezza urbana eliminando i graffiti sui muri, regolamentando il traffico e i piccoli comportamenti quotidiani, spesso esercitati anche da parte dei giovani, che portano ad avere incuria e mancato rispetto per i beni pubblici.

Se è difficile impedire che le persone si riversino e avvelenino i centri urbani con le loro vetture private, si può tentare di far pagare a tutti i servizi di trasporto dei mezzi pubblici, sanzionando pesantemente e inflessibilmente soprattutto le piccole infrazioni della circolazione stradale urbana. Ciò farebbe orientare una buona parte degli spostamenti urbani verso la bicicletta (ritenuta sicura) e verso i trasporti pubblici (percepiti sicuri ed efficienti).

Ci vorrebbe veramente poco. A volerlo…

_____

(1) Nel 2007 e nel 2008 Kees Keizer e colleghi, dell’Università di Groningen, approfondendo gli esperimenti del prof. Philip Zimbardo hanno condotto una serie di studi sociali controllati per determinare se l’effetto del disordine esistente (come la presenza di rifiuti o l’imbrattamento da graffiti) avesse aumentato l’incidenza di criminalità aggiuntive come il furto, il degrado o altri comportamenti antisociali. Hanno scelto diversi luoghi urbani successivamente trasformati in due modi diversi ed in tempi diversi. Nella prima fase il luogo è stato mantenuto ordinato, libero da graffiti, finestre rotte, ecc. Nella seconda fase esattamente lo stesso ambiente è stato trasformato in modo da farlo sembrare di proposito in preda all’incuria e carente relativamente al controllo: sono state rotte le finestre degli edifici, le pareti sono state imbrattate con graffiti ed è stata accumulata sporcizia. I ricercatori hanno poi segretamente controllato i vari luoghi urbani osservando se le persone si comportavano in modo diverso quando l’ambiente era stato appositamente reso disordinato. I risultati dello studio hanno corroborato la teoria secondo cui un disordine lieve, come l’accumulo di rifiuti per strada o la presenza di graffiti sui muri, può facilmente incoraggiare altri comportamenti ben più gravi, come ad esempio il furto.

Il cambiamento degli “stili di vita” funziona?

Prendo spunto dall’interessante articolo “Stili di vita. La ricetta neo-liberista” pubblicato qualche tempo fa dal sito saluteinternazionale.info per avventurarmi in un’analisi sociologica di quali siano i possibili limiti per far sì che una maggiore consapevolezza ecologica si traduca poi in azioni concrete da parte dei singoli individui verso una sempre più profonda sostenibilità ambientale. Peraltro necessaria.

È vero, l’articolo in questione parla di salute pubblica e non di ecologia ma gli argomenti in discussione – salute e sostenibilità ambientale – sono così strettamente interconnessi nei loro obiettivi, nelle loro dinamiche sociali e nei loro risultati che si possono perfettamente sovrapporre.

In particolare nell’articolo si osserva quanto siano inefficaci le campagne di educazione di massa sulla salute (quelle che si propongono di modificare gli “stili di vita”) basate sul presupposto che la causa ultima delle malattie – e l’obiettivo su cui agire – risieda quasi esclusivamente nei singoli individui e nelle libere scelte che essi compiono. Focalizzare l’attenzione sulla responsabilità individuale fornisce un alibi ai decisori di aver fatto tutto il possibile per risolvere i problemi, anche se poi i risultati o sono scarsi o, se positivi, risultano troppo lenti nel realizzarsi. Inoltre la scelta di agire sul cambiamento dei nostri comportamenti – sapendo che sono lunghi nel concretizzarsi – può destare anche il sospetto che le loro decisioni siano fortemente influenzate dalle lobby che vogliono guadagnare soldi sulle nostre disgrazie.

Attualmente la visione dominante relativa alla promozione della salute tra gli operatori del settore igienico-sanitario e tra i decisori politici è solo quella che coinvolge il cambiamento dello “stile di vita” che ogni singolo individuo è sollecitato a compiere. La letteratura scientifica sull’argomento, però, dimostra la scarsa efficacia di tale approccio educativo-individualistico ponendo l’attenzione, invece, su un approccio strutturale e globale esercitato da parte della politica – cioè da parte dello Stato – che si pone un obiettivo a lungo termine ed agisce da più fronti per perseguirlo. Anche, se necessario, imponendolo.

Lavorare sugli individui e sui loro comportamenti essenzialmente vuol dire non voler risolvere i problemi ma mantenerli sempre vivi – pur facendo finta di risolverli – per assecondare il desiderio di medicalizzazione spinta della società che viene sostenuta da chi ne trae vantaggi. Solo lo Stato, invece, è in grado di incidere su cambiamenti rapidi e duraturi, attraverso scelte fiscali, scelte tecniche e scelte organizzative anche forti ed estreme.

Spostando ora l’attenzione sulle questioni ambientali si può osservare esattamente la stessa dinamica. I decisori politici fanno (apparentemente?) di tutto per “educarci” ad essere più ecologici e più sensibili alle tematiche ambientali anche se poi continuano ad accettare incenerimento dei rifiuti, traffico veicolare urbano, ampio uso di chimica in agricoltura e chi più ne ha più ne metta. Questo atteggiamento però – maliziosamente o inconsapevolmente – tende a rallentare molto un processo che, invece, dovrebbe concretizzarsi in breve tempo perché la situazione è grave e dovrebbe essere risolta presto. Meglio sarebbe, invece, l’individuazione delle priorità d’azione inderogabili e la messa in campo di interventi forti da parte dello Stato nel perseguimento degli obiettivi.

Per capire meglio il concetto si prenda tra i tanti, ad esempio, due temi importanti dal punto di vista ambientale: la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili e la corretta gestione dei rifiuti, ponendo l’attenzione soprattutto sul riuso e sul riciclo dei materiali.

In merito alla produzione di energia è evidente comprendere come sia cosa molto lenta – e forse non del tutto efficace – coinvolgere individualmente i cittadini (un po’ tutti, anche quelli che hanno scarso interesse o scarsa cultura in materia) che prima devono analizzare nel dettaglio il problema, capirne l’importanza e, poi, agire concretamente o per richiedere sul mercato energia prodotta da fonti rinnovabili o per prodursela da soli. Se invece lo Stato imponesse delle tasse a chi produce energia inquinando e fornisse, come in parte ha fatto ma si è fermato sul più bello, forti incentivi (ripagati dalle tasse di cui prima) a chi produca o utilizzi energia da fonti rinnovabili, si capirebbe anche intuitivamente quali sarebbero i risultati.

Venendo ai rifiuti, alla limitazione della loro produzione, alla loro corretta gestione e al loro corretto trattamento, si fa veramente fatica ad educare, in breve tempo e verso una direzione univoca, una massa di individui che hanno diverse personalità e diverse culture. Inoltre, in quest’ambito, il cattivo comportamento di pochi potrebbe determinare danni ambientali anche molto gravi che coinvolgono tutti (ad es. gli incendi o l’abbandono dei rifiuti che si verificano soprattutto in alcune regioni d’Italia). Migliori risultati si otterrebbero invece attraverso un intervento molto forte dello Stato che tassa già alla fonte i materiali poco riciclabili, che crea politiche che incentivano il riuso dei materiali, che penalizza chi produce troppi imballaggi e così via.

Sulla base di queste considerazioni – replicabili in una infinità di ambiti – si comprende facilmente come la modifica dei comportamenti individuali sia inefficace. Solo un forte intervento pubblico, invece, dispiegato in numerosi settori (tassazione, educazione, organizzazione, punizione, ecc.) può perseguire il raggiungimento di obiettivi concreti.

Il dubbio, però, è se qualcuno li voglia veramente perseguire!!!

_____

Immagine: www.controlacrisi.org

L’Italia fa anche schifo

Si sente sempre dire che l’Italia è bella, che è piena di opere d’arte. Che l’Italia ha buon cibo e che l’Italia ha tanti talenti. Tutto vero e sacrosanto anche se è doveroso ricordare che, assieme alle cose positive, ve ne sono numerose di negative – molto negative – che fanno letteralmente inorridire per quanto siano assurde, soprattutto nel contesto dei bei paesaggi e della storia umana che hanno lasciato segni indelebili in questo Paese.

Se approfondirete i numerosi dati dell’interessante sito internet: www.padaniaclassics.com (1) vi potrete rendere conto, senza dubbi, che l’Italia fa anche schifo. E molto!

Dalla visione delle orribili situazioni raccontate nelle numerose foto pubblicate e dalla completezza dei dati delle diverse sezioni del sito ci si rende conto che la sostenibilità ambientale è sinonimo di ricchezza paesaggistica e culturale, il carburante economico essenziale per un Paese che vuole fondare una considerevole parte della propria ricchezza sul turismo e sulle eccellenze alimentari.

Difendere il territorio da speculazioni inutili e dalle bruttezze, spesso figlie dell’ignoranza, vuol dire difendere anche il futuro dei nostri figli affinché abbiano una vita prospera e sana.

Prendo spunto dal sito per riportare un assaggio di frasi significative che, da sole, fanno ben comprendere che cosa sia – e quanto triste e brutta sia – la MacroRegione Padana:

“La MacroRegione senza cantieri non sarebbe macro”;

“La MacroRegione è una giungla che schiaffeggia il viaggiatore con messaggi pubblicitari ai lati delle strade”;

“Nella Macroregione vivono 19 milioni e 300 mila persone. Ognuna di esse può contare su 1,8 metri di strada asfaltata”.

_____

(1) Padania Classics è anche un libro fotografico: “L’Atlante dei Classici Padani” che racchiude tutto il lavoro di Padania Classics dal 2010 al 2015. Suddiviso in 18 capitoli il libro affronta in maniera ossessiva tematiche riguardanti la Regione divenuta Macro, dalla cementificazione al Dio dell’Oro, dai rifiuti ai monumenti all’assurdo, dalla politica alla religione, dalla monetina inserita nel videopoker alla mano inserita nella mutanda dopo il massaggio.

Foto: http://padaniaclassics.tumblr.com/

La vita è una splendida avventura

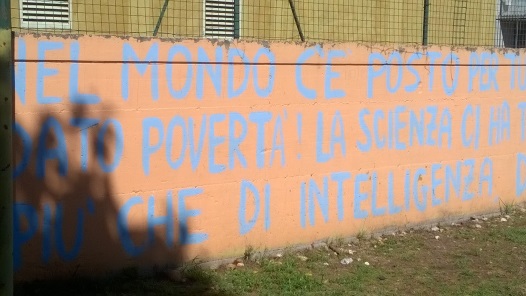

“Nel mondo c’è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica ma l’abbiamo dimenticato. Le macchine invece di abbondanza ci hanno dato povertà! La scienza ci ha trasformato in cinici, l’abilità ci ha resi spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità! Più che di intelligenza, di dolcezza e di bontà. Siamo uomini, non macchine. Facciamo in modo che la vita sia una splendida avventura!”

Ho letto queste frasi qualche giorno fa sul muro di un campetto di calcio mentre pranzavo nel parco pubblico di Caselle di Sommacampagna (VR). Ci vado abbastanza spesso e non ci avevo mai fatto caso. Belle frasi, totalmente condivisibili.

E, a pensarci bene, non c’è bisogno di molto perché la vita sia una splendida avventura…

Quello che mangi diventa te stesso

Se è vera la massima “Tu sei quello che mangi” è valido anche il suo contrario: “Quello che mangi diventa te stesso”. Per comprendere questo concetto è sufficiente osservare che se quel bel pomodoro rosso che hai nel piatto davanti a te è pieno di residui di pesticidi, di diserbanti, di fungicidi e di ormoni della crescita, quando, attraverso la digestione, entra nel tuo sistema metabolico, tu diventi un po’ lui e lui diventa un po’ te stesso. Tu diventi un po’ lui perché il tuo stato di salute generale, nel tempo, tenderà a deteriorarsi più velocemente e/o a sviluppare più facilmente particolari patologie anche a causa del mix di residui di prodotti chimici pericolosi in esso presenti e lui diventerà un po’ te perché le sue componenti – e gli eventuali residui di veleni in esso presenti – entreranno in te stesso ed andranno a formare e costituire le tue cellule e i tuoi organi.

Nutrirsi non vuol dire semplicemente mangiare del cibo e, come se fosse composto di mattoni (le vitamine, i carboidrati, i grassi, le proteine, ecc.) posizionare, per scomposizione, questi ultimi tal quali nelle diverse parti del corpo. Nutrirsi vuol dire trasformare chimicamente i cibi per farli entrare a comporre il sangue, i liquidi corporei, le cellule e i tessuti. Insomma la trasformazione chimica è un processo un po’ più profondo della semplice scomposizione ed è soggetta ad un numero infinito di variabili, scarsamente prevedibili e anche un po’ diverse da animale a animale e da soggetto a soggetto.

Detto questo, nonostante la consapevolezza sempre maggiore sul buono e sul cattivo cibo che viene diffusa dai vari sistemi di comunicazione, assisto comunque spesso a discussioni che mettono in primo piano il prezzo sulla qualità. Avendo a disposizione il medesimo ammontare di denaro si preferisce, quale criterio di scelta, la quantità al valore. Si ragiona, ad esempio, del basso costo delle ciliegie al chilo e molto poco della loro qualità. O, per lo meno, la qualità viene molto dopo il prezzo. Per questo motivo, a me che chiedo se ne valga la pena e se non sia meglio optare, ad esempio, per prodotti biologici piuttosto che sul solo costo, mi viene risposto che “tanto tutto è inquinato” oppure che”sì, sarebbe meglio, ma che costa troppo caro”.

Vorrei osservare che dagli anni ’70 ad adesso le spese medie delle famiglie per il cibo sono più che dimezzate in percentuale sul reddito, passando da circa il 38% a circa il 17/18% di ora. Ciò significa che, anziché concentrare la propria attenzione sulla qualità dei cibi ed eventualmente destinare quanto rimane alle spese futili, si preferisce risparmiare sul cibo e non farsi mancare il nuovo telefono cellulare, la sostituzione frequente dell’auto, le sigarette, le colazioni al bar e spese varie di cose abbastanza inutili.

È come se, in un contesto storico dove aumenta la vita media e quindi dove è anche necessaria maggiore prevenzione attraverso il cibo per garantire una buona salute nel tempo, si fossero perse un po’ di vista le priorità e ci si fosse inebriati di cose futili e non del tutto necessarie.

A mio avviso è necessario iniziare a pensare che la qualità del cibo è un valore che, perché no, può comportare anche un prezzo superiore che siamo disposti a spendere. Ne otterrebbe sicuramente un enorme vantaggio indiretto anche l’ambiente.

_____

Foto: “Frutteria sottocosto“, negozio di frutta e verdura che ho fotografato in una città italiana.

Over

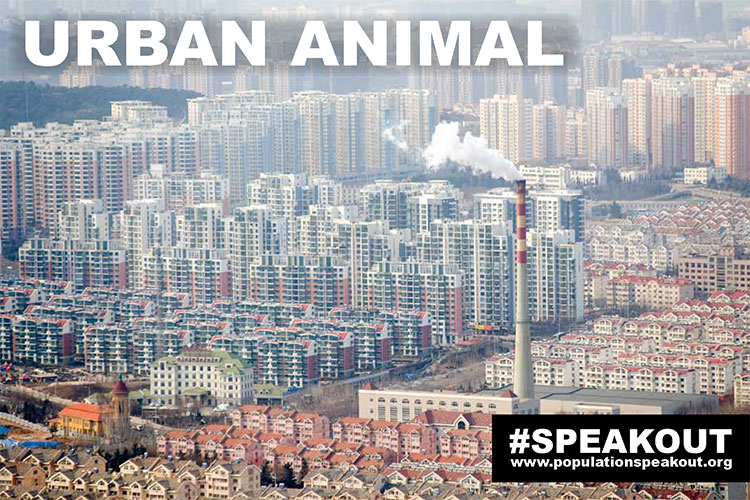

Population Speak Out è una ONG ambientalista che concentra la propria azione sui problemi legati alla crescita demografica della popolazione umana e sugli effetti che le attività umane hanno sugli ecosistemi. Nell’ottica di comunicare e di diffondere la consapevolezza su tali problematiche ha da poco pubblicato un libro fotografico dal titolo “Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot” (OVER). Con questo libro l’associazione vuole rappresentare le più gravi tragedie ecologiche e sociali che la Terra sta subendo attraverso immagini dal forte impatto visivo che si propongono di sensibilizzare i lettori, magari anche quelli più distratti, su quali siano i problemi più gravi del Pianeta affinché possano mettere in pratica, fin da subito, comportamenti di vita più sostenibili.

Non c’è bisogno di troppe parole perché le immagini del libro [vedi foto], da sole, dicono tutto. Bisogna solo agire!!!

_____

TRASHING THE PLANET: TRASH WAVE – Il surfista indonesiano Dede Surinaya cavalca un’onda piena di rifiuti in una remota baia dell’isola di Java, l’isola più popolosa al mondo.

URBAN ANIMAL: BOOMTOWN – Città come Qingdao (8,7 milioni di abitanti), nella Provincia di Shandong, in Cina sono le aree urbane che stanno crescendo più velocemente sulla Terra.

WILDLIFE LOST: ELEPHANT SLAUGHTER – La star del basket Yao Ming è faccia a faccia con la carcassa di un elefante cacciato di frodo nel nord del Kenia.

MATERIAL WORLD:SHOPPING MALL – La cultura consumistica si sta sviluppando anche nei paesi in via di sviluppo (South City Mall, Kolkata, India).

OVERSHOOT: COWS AND SMOKE – Una mandria di mucche bruca in mezzo ai resti bruciati della foresta amazzonica in Brasile.

OVERSHOOT: COWS AND SMOKE – Una mandria di mucche bruca in mezzo ai resti bruciati della foresta amazzonica in Brasile.

ENERGY BLIGHT: TOXIC LANDSCAPE – Veduta aerea della regione delle sabbie bituminose dove le attività minerarie e gli stagni delle lavorazioni sono così vasti che possono essere visti dallo spazio. Alberta, Canada.

Clicca qui per vedere più foto

Perché non andrò all’EXPO

Qualche giorno fa mentre salutavo alcuni amici sulla soglia di casa e si facevano gli ultimi discorsi parlando del più e del meno mi veniva da loro proposto di passare assieme una domenica all’EXPO. In fin dei conti la città di Milano non è poi così lontana da dove abito e il logo della manifestazione si trova un po’ ovunque, dalla bolletta della Telecom al biglietto del treno; dall’imballaggio degli alimenti alle pagine dei giornali che è difficile non esserne in qualche modo attratti.

Ho ripensato qualche giorno più tardi a quella proposta e mi sono chiesto se, al di là della mia refrattarietà alla manifestazione già ampiamente documentata su questo blog, esistano comunque dei validi motivi per andare a fare una capatina all’EXPO per curiosare tra i padiglioni e ammirare il cibo del mondo. In fin dei conti, dopo tante critiche, ora che la fiera è operativa e si può toccare con mano, non sarebbe male poterlo fare di persona. E, perché no, magari cambiare anche idea.

Alla luce dell’invito ho iniziato ad approfondire ulteriormente l’argomento e, da quello che ne è emerso, sono sempre più convinto che ad EXPO non ci voglio proprio andare e che questa mia convinzione non sia frutto di una presa di posizione aprioristica basata su dei preconcetti ma che si fondi su una mia profonda coerenza comportamentale e su delle motivazioni molto concrete che provo ad elencare e a motivare.

1) Secondo quanto afferma Vandana Shiva nel suo blog sull’Huffington Post, EXPO più che essere una manifestazione che cerca di approfondire sul cibo, sulla produzione dello stesso, sulla salute alimentare e sulla sostenibilità sociale ed ambientale che ad esso sono collegate (1), è piuttosto una manifestazione che funge da vetrina per le multinazionali dell’alimentazione e della chimica che, invece di “nutrire il pianeta”, pensano piuttosto a nutrire se stesse e i loro affari. Ne è una dimostrazione il fatto che tra i principali sponsor vi siano McDonald’s e Coca Cola (ma anche Monsanto, Syngenta, Nestlé, Eni, Dupont, Pioneer) e che ad EXPO – per esempio – non siano previste particolari iniziative sull’agricoltura familiare che coinvolge centinaia di milioni di persone nel mondo oppure sull’agricoltura alternativa e di nicchia, alternativa addirittura al biologico che anch’esso oramai è un affare.

Ovviamente il tutto, agli occhi dei cittadini, deve in qualche modo essere mascherato: ad esempio ci si concentra sul non spreco del cibo – cosa sacrosanta e giusta – senza pensare troppo a quale sia la qualità o la salubrità del cibo che si spreca. Ad esempio si parla di cibo regionale ma non ci si chiede troppo quanta chimica, quanta acqua, quante manipolazioni genetiche (OGM) o quanta energia sia necessaria per produrlo. Ad esempio si mette nel calderone tutto il cibo senza pensare troppo a quale possa essere il suo impatto sulla salute, sull’ambiente e sulla biodiversità.

Lo scopo è vendere. E la fiera EXPO deve far incrementare i fatturati delle industrie (2). Se poi ci sono degli effetti collaterali… si affronteranno in altre sedi.

2) EXPO è stata una enorme operazione di inutile cementificazione del territorio. Come affermano illustri esperti in materia sia di architettura che di cibo, si sarebbe potuto realizzare la manifestazione – in modo diverso rispetto alle precedenti, e qui stava la grande novità tecnologica e il grande progresso – senza utilizzare neanche un chilo di cemento. Inoltre si sarebbe potuto cercare di alimentare completamente la fiera con energia da fonti rinnovabili. E, invece, si sono riempiti milioni di metri quadrati di erba con milioni di metri cubi di edifici. Se poi ci sono le auto della polizia elettriche oppure quelle della manifestazione ecologiche alimentate a metano, oppure se c’è la raccolta differenziata dei rifiuti queste non sono atro che operazioni di greenwashing atte a creare confusione e a dare l’impressione di sostenibilità ambientale ad una cosa che con la vera sostenibilità ambientale, quella profonda, non quella di facciata, non ha nulla a che fare.

3) Gli edifici e le strutture che ora ospitano EXPO e che sono state realizzate anche con i soldi delle mie tasse non hanno, ad ora, una collocazione futura. In buona sostanza non si sa che cosa sarà di esse dopo il 31 ottobre prossimo. Città delle musica e del cinema? Mah! Università? Mah! Area manifatturiera o espositiva? Mah! I presupposti sono per ora quelli che tutto andrà presumibilmente in malora come molte delle strutture costruite per altri EXPO in giro per il mondo oppure per le olimpiadi varie che ogni 4 anni fingono di promuovere lo sport.

Al di là del fatto che si sarebbe dovuto utilizzare solo materiali rinnovabili per la realizzazione delle varie strutture, è da dire che si sarebbe anche dovuto progettare il tutto già nell’ottica della dismissione o della destinazione urbanistica finale. Si sarebbe dovuto fare come Londra che, dopo l’ubriacatura economica delle olimpiadi di qualche anno fa, sta ricavando denaro e sta producendo posti di lavoro anche dalla dismissione e dalla collocazione alternativa delle strutture sportive.

In conclusione anche se so che le critiche le dovrei fare dopo aver visto di persona, ritengo che questi tre motivi siano già più che sufficienti per esprimere il mio dissenso verso EXPO, non tanto e non solo per manifestazione in sé, quanto, e soprattutto, per le importanti occasioni perse.

_____

(1) Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, dopo una prima polemica con gli organizzatori di EXPO per non aver invitato i pescatori, gli allevatori e gli agricoltori, ora propone di invitare a Milano, dal 3 al 6 ottobre 2015, 5.000 giovani contadini, allevatori e artigiani da 170 paesi per parlare finalmente di cibo e di produzione dello stesso.

(2) Come scrive La Repubblica la Regione Lombardia, attraverso le parole dell’assessore regionale Valentina Aprea che scrive una letera ai dirigenti scolastici, invita gli alunni delle scuole ad andare all’EXPO e di godere degli eccezionali sconti di prezzo da McDonald’s.

L’asteroide della sesta estinzione

E se l’uomo fosse l’asteroide della sesta estinzione di massa? L’interessante quesito se lo pone il teologo anglicano Richard Bauckham, recentemente ospite al Festival Biblico di Vicenza.

La quinta estinzione di massa si è verificata circa 65 milioni di anni fa, probabilmente a causa della caduta di un asteroide sulla Terra. Fu sconvolgente. Scomparvero i dinosauri e la vita sul nostro pianeta cambiò radicalmente. I rettili, prima enormi ed egemoni, lasciarono il posto ai mammiferi che iniziarono ad occupare tutte le nicchie ecologiche. I rettili, che non scomparirono del tutto, diminuirono notevolmente la loro taglia e ridimensionarono drasticamente la loro posizione sul Pianeta rispetto agli altri esseri viventi. Questa estinzione di massa fu la lontana premessa per la nascita dell’uomo.

Richard Bauckham è un religioso che concepisce il mondo come “Creato”, cioè opera di Dio. Per questo motivo i problemi che riguardano il clima, la natura e l’ambiente diventano una questione teologica. «È importante per i cristiani avere una prospettiva di questo tipo perché in passato la visione dell’ambiente è stata profondamente influenzata dalla teologia. Tuttavia questa visione ha incoraggiato un approccio antropocentrico che pone il creato in una posizione subalterna all’uomo. Ecco: questa è una concezione che va corretta. Perché nelle Sacre Scritture sono presenti tutti gli elementi per sostenere che l’uomo debba assumersi la responsabilità del creato stesso».

«L’estinzione delle specie che si sta consumando così rapidamente – aggiunge Bauckham – naturalmente non è un tema sollevato dalla Bibbia. Tuttavia, quando si pone un tema nuovo per l’uomo occorre tornare alle fonti e osservarle in modo nuovo, interrogandole. Il Nuovo Testamento tratta della salvezza e la redenzione di Cristo non riguarda solo l’uomo, ma anche il mondo nella sua interezza. L’uomo è parte del mondo e Cristo redime uomo e mondo insieme».

«La Creazione avanza per “ambienti”: la luce, cielo e mare, la terra, i corpi celesti, pesci e uccelli, infine gli animali terrestri con l’uomo. Una celebrazione della biodiversità – sostiene Bauckham – e l’uomo, creato alla fine della sesta giornata, non è il culmine e l’obiettivo della narrazione, che infatti continua fino al settimo giorno, lo Shabbat, il riposo di Dio. Dunque l’obiettivo della creazione è la gloria di Dio». Non l’uomo.

La sesta estinzione di cui siamo testimoni e che è bene rappresentata dalla perdita di biodiversità animale e vegetale (escluso l’uomo) della Terra, potrebbe però non essere il culmine della distruzione. Nulla impedisce che l’uomo estingua anche se stesso. «Il riscaldamento globale – osserva ancora Bauckham – ha posto questa questione ricordandoci che siamo così legati alla creazione che se qualcosa va male intorno a noi, va male anche per noi. Tra i cristiani, peraltro, è diffusa la convinzione che Dio non permetterà che si arrivi a tanto. Siamo portati a pensare che ponendoci al fianco del Signore scamperemo all’autodistruzione. Io penso che abbiamo ragione di sperare che sia così, ma non possiamo darlo per garantito».

Per quanto Bauckham avverta che: «Non siamo esseri indipendenti che possano ergersi sopra la distruzione del resto della natura ma che restiamo parte integrante della comunità interdipendente del creato», non si può nascondere il fatto che la questione è resa più complessa dal ruolo della scienza che oramai gode quasi di vita propria ed è diventata molto più della mera estensione dell’intelligenza dell’uomo. «Nel suo approccio alla natura — commenta il teologo — l’uomo ha un’indiscutibile abbondanza di talenti. Ma per quanto certi ritrovati, ad esempio nella medicina, siano benvenuti, l’insieme traccia scenari pericolosi. La tecnologia dev’essere impiegata con rispetto: la sua storia moderna prova che, accanto agli esiti anche negativi previsti e calcolati, moltissimi danni sono stati provocati contro le nostre intenzioni. Occorre riscoprire il valore della modestia, il senso dell’umiltà quando si maneggia la scienza. Io invoco una tecnologia soft».

E io, personalmente, in merito alla scienza e alla tecnologia, ne invocherei una che sia imitativa del funzionamento della natura. Solo così si potranno fare pochi errori; questi ultimi saranno di entità più lieve e si potrà sperare di garantire un adeguato futuro all’umanità senza la spada di Damocle – intuita anche da una parte delle religioni – della distruzione autoindotta.

_____

Fonte: Corriere della Sera

Pillola rossa o pillola blu?

Qualche tempo fa sono rimasto molto colpito dalla lettura di un articolo nel quale Noam Chomsky, un famoso linguista statunitense e uno dei più grandi intellettuali attualmente viventi, spiega quali sono le dieci modalità con cui i potenti della Terra, soprattutto attraverso il controllo dei sistemi di comunicazione, sono in grado di mistificare le realtà orientando le scelte dei cittadini verso direzioni che vanno in loro totale favore. Sia in termini di aumento di ricchezza che di potere. Secondo lo studioso solo la cultura e l’acquisizione di uno spirito critico rende le persone veramente libere di fare scelte consapevoli e autonome.

Tra i dieci punti evidenziati da Chomsky quali strumenti manipolatori della coscienza collettiva vi sono strategie di distrazione di massa, strategie della paura, strategie psicologiche varie, strategie di limitazione della cultura, strategie di omologazione e azioni volte alla conoscenza dei gusti e dei comportamenti dei consumatori. Attraverso tutti questi elementi messi in atto nei modi e nelle forme più varie – osserva Chomsky – noi non facciamo esattamente quello che desideriamo fare ma, in buona parte, facciamo e pensiamo quello che ci dicono di fare e di pensare.

È come quando, nel film “Matrix”, ad un certo punto il protagonista Thomas Anderson (“Neo”) turbato da quello che sta scoprendo attraverso una sua ricerca personale, viene invitato dal ribelle Morpheus a scegliere se ingoiare la pillola rossa (e conoscere esattamente la cruda realtà) oppure la pillola blu (e rimanere nella vita illusoria della finta realtà).

Con dispiacere noto che le stesse modalità evidenziate da Chomsky vengono applicate anche alle problematiche ecologiche e della sostenibilità ambientale. Ci dicono, ad esempio, che tutte le pratiche sostenibili sono più costose delle altre o non ci consentono lo stesso benessere. Falso! Ci dicono che in agricoltura i metodi biologici o quelli che non prevedono l’uso eccessivo di chimica o di OGM non saranno in grado di nutrire tutti in maniera adeguata. Falso! Sempre in agricoltura ci instillano piano a piano il dubbio dell’inutilità di iniziare pratiche sostenibili, tanto l’inquinamento è ovunque. Falso! Ci dicono, ancora, che l’energia da fonti rinnovabili a priori non ci consentirà di godere degli stessi benefici di quella fossile o di quella nucleare; ci dicono che i trasporti, così come sono, sono immodificabili; ci dicono che non c’è un’alternativa al petrolio. Tutto falso! Ci dicono che non ci può essere benessere senza consum(ism)o e senza produzione di rifiuti. Falso!

Insomma ci continuano a bombardare con notizie ipersemplificate accompagnate da titoli iperbolici; ci incutono paure ma, nello stesso tempo, ci dicono che siamo impotenti; ci illudono con tecnologie che creano più problemi di ciò che risolvono; ci creano bisogni non necessari e non sostenibili e ci dicono che, se per caso li perdiamo, perdiamo benessere. In buona sostanza creano un grande e profondo rumore di fondo dell’informazione dal quale è difficile estrapolare i suoni puri della verità tanto che noi, alla fine, rimaniamo apatici e deleghiamo loro a decidere totalmente del nostro destino.

E, purtroppo, atterriti e impotenti, alla verità preferiamo la rassicurante pillola blu.

Gli investimenti sono necessari per la ripresa

In questo particolare periodo storico caratterizzato dalla presenza di una lunga crisi economica che sta mettendo in ginocchio il sistema produttivo e sociale di gran parte degli stati mondiali numerose sono le ricette di politica economico-finanziaria che vengono proposte dagli economisti, dai politici e dalle diverse parti sociali. Si va dalla necessità di far ripartire gli investimenti pubblici al reddito di cittadinanza per chi è indigente o perde lavoro. Si va dalle politiche di acquisto del debito pubblico degli Stati da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a quelle di incentivo dei consumi. Si va dalla svendita del patrimonio statale per far cassa attraverso le privatizzazioni alla facile concessione di autorizzazioni per le estrazioni petrolifere e di altri minerali.

OK, tutto corretto! O quasi, perché tali politiche funzionano bene solo nel breve o nel brevissimo periodo, cioè nell’arco massimo di 5 anni. Agli stessi teorici che le propongono (e che di solito appartengono alla classe medio-alta della società) desidererei anche chiedere quale visione del mondo hanno tra 10, 20 o 30 anni. Cosa succederà ai nostri figli quando saranno dei quarantenni/cinquantenni? Che sistema sociale e che sistema economico troveranno? Vivranno in un modo di pace, di civiltà e di democrazia o saranno costretti ad una folle competizione, a difendere con i denti e con la violenza quel poco che hanno e a mendicare dai potenti di turno?

A mio avviso nulla si sta veramente facendo per portarci veramente fuori dalla crisi economica. Quello che vedo sono solo piccole manovre correttive che tendono sempre di più ad impoverire i popoli e i cittadini a vantaggio di quei pochi (tra l’altro sempre meno) che detengono la ricchezza globale del Pianeta.

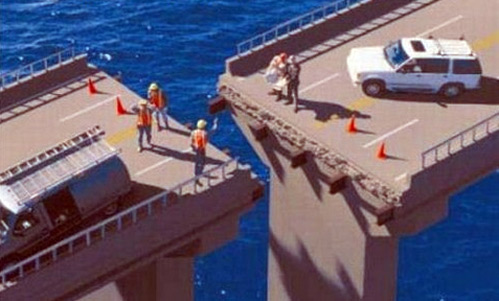

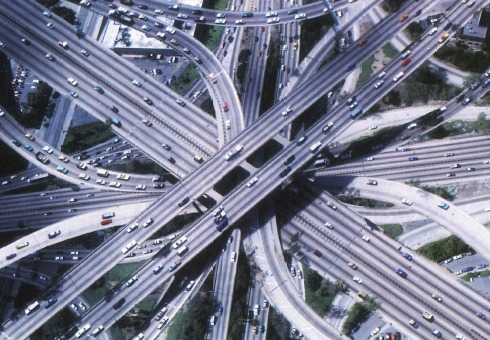

Prendiamo, ad esempio, gli investimenti pubblici così tanto agognati per fornire la teorica ripresa. Al netto della corruzione, gli interventi pubblici a cui si fa spesso riferimento sono quelli “rousveltiani” della gradi opere: autostrade, ferrovie, tunnel, porti, ponti, EXPO, MOSE e chi più ne ha più ne metta. Ci siamo però mai chiesti chi le usa queste grandi opere faraoniche se le famiglie hanno meno reddito disponibile? E quali sono i costi per le loro manutenzioni? Ci siamo mai chiesti se ci possono essere delle alternative a queste cattedrali nel deserto che, oltre ad essere altamente impattanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale, non sono più così necessarie alla crescita economica come lo erano nel periodo della ricostruzione post bellica, quando la gente agognava a possedere beni che non aveva? Ci siamo mai chiesti se, piuttosto che muovere terra, scavare buche, gettare colate infinite di cemento e lastricare il territorio di asfalto non sia più conveniente lavorare, per esempio, per cambiare completamente il sistema produttivo e di approvvigionamento energetico? Ci siamo mai chiesti se invece di creare grandi strutture centralizzate di produzione, di commercio e di distribuzione di beni e servizi non sia più interessante creare piccole reti locali in connessione tra loro che distribuiscano maggiormente la ricchezza e che facciano aumentare i saperi?

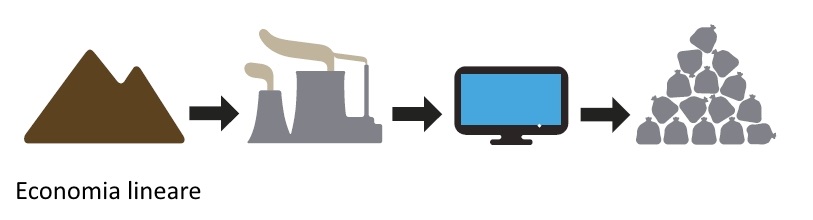

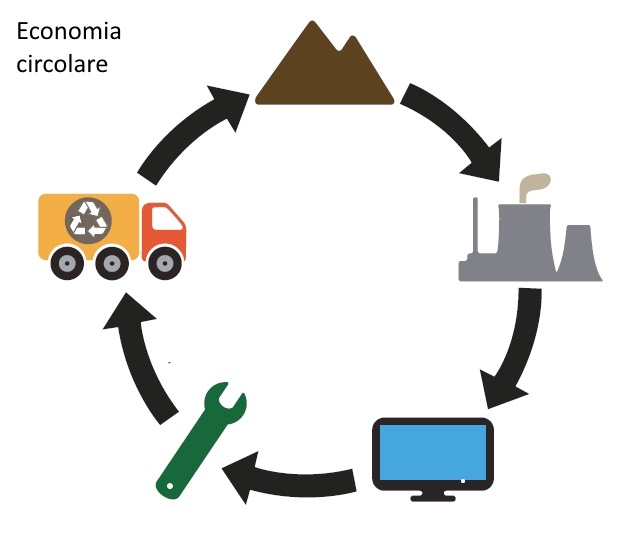

Dal lato dei consumi, poi, si continua a ricercare la crescita e la ripresa economica incentivando sistemi consumistici lineari del tipo: produci, consuma e butta (qualcuno, sui muri delle città, scrive “crepa”). Ci siamo mai chiesti se non sia più conveniente iniziare seriamente un percorso che ribalti completamente tale assurdo sistema e che operi in modo più circolare limitando l’uso delle materie e la produzione dei rifiuti?

Nel nostro attuale contesto certifichiamo continue disuguaglianze e viviamo nell’ansia costante di perdere quello che possediamo (attraverso il consumismo) e abbiamo fatto (sacrificando il nostro tempo nel lavoro). Cambiando completamente prospettiva potremo anche gettare le basi perché le comunità siano più eque e le relazioni siano più armoniche. Magari non solo quelle umane ma anche quelle nei confronti della natura!

Scava la buca, riempi la buca

Dopo qualche decennio di esperienza personale nel mondo reale – caratterizzato anche dalla presenza di numerosi “furbetti” e da parecchi “leccaculo” – posso dire, con una buona dose di certezza, che gran parte delle grandi opere pubbliche realizzate in questi ultimi decenni siano state più un esercizio di arricchimento dei soliti finanzieri, la manifestazione di potere e di tangenti dei soliti politicanti e inutili sprechi di denaro pubblico piuttosto che interventi volti a migliorare veramente la vita dei cittadini e della collettività. I politici, a tutti i livelli, nei loro dibattiti istituzionali, nei loro discorsi pubblici e nelle loro interviste giornalistiche si sono sforzati di farcele apparire necessarie e portatrici di benessere anche se, in cuor loro, quasi sempre sapevano essere il contrario e sapevano che avrebbero alimentato solo l’arricchimento di pochi e, in caso di successo, la loro fortuna personale nell’ambito del mare magnum della politica.

Dopo la ricostruzione post bellica, la realizzazione delle grandi nervature autostradali degli anni ‘50 e’60 del secolo scorso (iniziate negli anni ’30), i miglioramenti della rete ferroviaria degli anni ’70 (dopo quelli degli anni ’30), si può osservare come gran parte delle grandi opere costruite a partire dagli anni ’90 del secolo scorso siano state inutili colate di cemento e asfalto, probabili depositi illegali di rifiuti tossici e bieche speculazioni urbanistiche.

Tanto per fare qualche esempio, tra i più recenti interventi inutili (1) si potrebbe annoverare il MOSE, la linea ferroviaria ad alta velocità (TAV), l’EXPO e le numerose strade e autostrade attualmente in corso di realizzazione o in programmazione (vedasi decreto “Sblocca Italia” e i numerosi progetti presenti sul tavolo dei ministeri, dalla Nogara-Mare alla Pedemontana Lombarda, dalla Valdastico nord al 3° Passante di Genova).

Il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) ci è stato venduto come l’unica soluzione ingegneristica e tecnologica praticabile al problema dell’acqua alta di Venezia ma, per ora, è stato solo cemento, ferro, lunghi cantieri ed un enorme colabrodo di soldi pubblici, anche spesi in tangenti. Si pensi, solo per fare un esempio, che oltre all’elevatissimo valore economico di costruzione (circa 6 miliardi di euro, una delle opere più costose della storia italiana), il MOSE ci dovrebbe costare (sempre di soldi nostri) circa 40 milioni di euro ogni 5 anni per interventi di manutenzione alle paratie. A causa della scarsa qualità dell’acciaio utilizzato per le dighe mobili che, immerse gran parte del tempo nell’acqua salata della laguna tendono a corrodersi in maniera molto più elevata rispetto a quella inizialmente pensata, sembra però che tali manutenzioni dovranno essere molto più frequenti (forse addirittura ogni 2 anni).

La TAV, la linea di trasporto merci e passeggeri ad alta velocità – che non riguarda solo quella “famosa” che dalla Francia e dal Piemonte va verso est ma anche quella che da Monaco, attraverso il Brennero, dovrebbe andare a Palermo – è un’opera sostanzialmente inutile perché non viene incontro ad una reale esigenza di saturazione della attuali linee ferroviarie o a necessità sociali (trasporto pendolare) ma, piuttosto, è basata su vecchie previsioni dei trasporti che non hanno, almeno ad ora, un reale riscontro per il futuro. Quello di cui si avrebbe bisogno, oltre a qualche tratta ad alta velocità che colleghi grandi centri urbani lontani tra loro, sono linee decenti di trasporto locale (soprattutto per i pendolari) e linee di media percorrenza a costi popolari. Inoltre tale opera immane è già a livello progettuale un grande buco nero di soldi pubblici, sia nella parte alpina prevista quasi tutta nelle gallerie, sia in quella di pianura caratterizzata da vomitate di cemento, di cavalcavia, terrapieni, ponti, rialzi e chi più ne ha più ne metta tanto da arrivare a costare, in alcune tratte, fino a circa 60 milioni di euro a chilometro.

Cosa dire infine dell’EXPO e delle numerose strade e autostrade progettate o in fase esecutiva. Il primo evento, l’EXPO, doveva essere l’esposizione universale del cibo come energia della vita. Prima del suo svolgimento è difficile anticipare come riuscirà a rappresentare “l’energia della vita” ma quello che ad ora è certo è il fatto che l’evento si è rivelato il solito enorme spreco di territorio agricolo, di tangenti, di mafia e di corruzione. Il vero nodo non sarà tanto l’EXPO in sé ma capire cosa ne sarà degli spazi realizzati dopo la chiusura della manifestazione anche se le premesse non sono edificanti dal momento che le gare per l’assegnazione degli immobili stanno andando deserte per mancanza di interessati.

Per quanto riguarda le strade e le autostrade che si stanno costruendo e che si vorrebbero costruire, per gran parte di esse mancherebbero i numeri economici e di traffico che ne giustificherebbero gli enormi investimenti (vedasi la Brebemi che dopo qualche mese dalla sua apertura è praticamente vuota). Si vogliono fare comunque lo stesso, se non esplicitamente per far piacere ai soliti finanzieri e ai soliti costruttori, anche perché si ritiene che gli investimenti in grandi opere pubbliche creino giro economico e sostengano quel minimo di crescita e di consumi.

Dato tutto ciò e visto e considerato che tutte queste opere costano immensamente in termini di finanze pubbliche (che sono quelle che alimentiamo noi con le nostre tasse) nonché in termini di degrado ambientale e del paesaggio (così importante per l’Italia ad elevata vocazione turistica), mi chiedo se non sia il caso, per alimentare comunque l’economia delle opere pubbliche, di cambiare strategia e di adottare la tecnica del: “Scava la buca, riempi la buca”. In sostanza sarebbe quasi meglio definire delle aree poco abitate e di scarso interesse economico-ambientale e, in esse, mettere in pratica la cantierizzazione di opere decennali di escavazione con conseguente successivo riempimento. Lo scopo è semplice: non creare nulla, sostenere l’economia e lo sviluppo tecnologico ma anche fare meno danni possibile (2).

Alla fine, nella logica delle opere inutili di cui sopra, cosa cambierebbe? Però, magari, salviamo ancora quel poco che c’è di salvabile…

_____

(1) Inutili perché, nel rapporto tra i costi e i benefici, prevalgono i primi.

(2) Ovviamente la tecnica del “Scava la buca, riempi la buca” è fittizia e provocatoria anche se si propone di cercare di capire veramente a chi e a che cosa servano le grandi opere. Di soldi in tasse ne tiriamo fuori tanti ma di benefici, quelli veri, noi cittadini spesso ne vediamo pochi.

Je suis Charlie Hebdo

Quello che è successo a Parigi in questi giorni è una cosa orribile. Attaccare con una violenza omicida senza pari la libertà di espressione (1) è un’azione vile e deprecabile che deve essere condannata da chiunque abbia un briciolo di intelligenza e di cultura, in tutte le lingue del mondo.

Attaccare la libertà di espressione significa limitare il pensiero e renderlo unico sopprimendo il senso critico che è il carburante fondamentale per cambiare il mondo, il modo di porci ad esso e per sostenere lo sviluppo futuro dell’uomo attraverso pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

L’attacco omicida al giornale satirico “Charlie Hebdo” ci colpisce così tanto perché in qualche modo colpisce al cuore il nostro mondo occidentale e il nostro pensiero facendoci sentire vulnerabili ed indifesi. In queste giornate tristi desidero comunque osservare il fatto che anche noi occidentali con i nostri comportamenti e con le nostre azioni in varie occasioni abbiamo procurato drammi e paure a chi era diverso da noi e a chi aveva pensieri e sensazioni diverse dalle nostre. E in fondo lui, in questo mondo, voleva solo manifestare la propria di libertà.

Nella nostra ipocrisia, però, nessuno di noi si è radunato in piazza per protestare, ad esempio, contro i droni militari che, silenziosi, in Afghanistan o in Iraq, “per errore” decimavano le famiglie di persone innocenti che liberamente circolavano per le strade o nelle loro case. Nessuno si è radunato per inneggiare con cartelli alla distruzione, in Amazzonia, degli habitat delle popolazioni indigene locali o alla loro decimazione da parte di speculatori industriali che desideravano impossessarsi dei loro minerali o del loro legname che poi arrivavano anche a noi. Nessuno ha alzato matite al cielo per condannare le deportazioni di persone o le delocalizzazioni selvagge (senza diritti alla sicurezza e alla salute delle popolazioni) che avvengono in Africa o in paesi non democratici che la finanza, l’economia globalizzata e il commercio internazionale impongono.

Nella nostra ipocrisia, però, nessuno di noi si è radunato in piazza per protestare, ad esempio, contro i droni militari che, silenziosi, in Afghanistan o in Iraq, “per errore” decimavano le famiglie di persone innocenti che liberamente circolavano per le strade o nelle loro case. Nessuno si è radunato per inneggiare con cartelli alla distruzione, in Amazzonia, degli habitat delle popolazioni indigene locali o alla loro decimazione da parte di speculatori industriali che desideravano impossessarsi dei loro minerali o del loro legname che poi arrivavano anche a noi. Nessuno ha alzato matite al cielo per condannare le deportazioni di persone o le delocalizzazioni selvagge (senza diritti alla sicurezza e alla salute delle popolazioni) che avvengono in Africa o in paesi non democratici che la finanza, l’economia globalizzata e il commercio internazionale impongono.

È dura da ammettere ma difendere la nostra libertà è, soprattutto, avere il coraggio di difendere quella degli altri.

(1) nella giornata del 7 gennaio 2015 un commando mascherato non ben precisato ha attaccato con armi da fuoco la redazione del giornale satirico “Charlie Hebdo” uccidendo 12 persone (di cui 2 poliziotti) e ferendone un numero elevato. Tra le persone uccise figurano anche i vignettisti Stephane Charbonnier (Charb), Jean Cabut (Cabu), George Wolinski, Bernard Verlhac (Tignous), l’economista Bernard Maris, giornalisti e altri collaboratori del giornale.

Immagini: Greenpeace France

Puntualmente arriva il Natale

Come tutti gli anni, puntualmente arriva il Natale. E tutto ciò che ad esso è collegato, compreso il consumismo che quasi sempre è sinonimo di mancanza di sostenibilità ambientale. Quest’anno voglio fare miei – con qualche piccola modifica – i 10 consigli che Greenpeace ci fornisce per far sì che il nostro possa essere il più possibile un Natale eco-sostenibile.

- Luci natalizie. Per creare l’atmosfera natalizia scegliamo lampade a basso consumo fluorescenti compatte (classe A+ oppure A++) o, meglio ancora, a LED. A parità di illuminazione, con la tecnologia LED, si ha un risparmio energetico che va dal 50 al 80 per cento.

- Verde in casa. Attenzione alla scelta delle piante da decorazione. Dal rapporto di Greenpeace “Eden tossico” emerge che il 79 per cento delle piante ornamentali analizzate sono contaminate dai famigerati pesticidi killer delle api.

- Dolce Natale. Privilegiamo prodotti provenienti da agricoltura biologica, locali e stagionali. Se proprio dobbiamo, scegliamo le primizie a km 0 e che non comportano l’utilizzo di OGM. Per i dolci fatti in casa preferiamo del buon miele italiano amico delle api.

- Cenone della vigilia. Apparecchiamo la tavola delle feste senza prodotti usa e getta. Occhio anche ai prodotti ittici che spesso vengono consumati durante le feste: scegliamo il pescato locale offerto dalla piccola pesca e facciamo molta attenzione al tonno in scatola.

- Un bianco Natale. A causa del cambiamento climatico nevica sempre di meno. L’innevamento artificiale consuma ingenti risorse idriche, stressa il terreno e riduce la biodiversità. Se dobbiamo andare in vacanza in montagna preferiamo località sciistiche con neve naturale. Se vogliamo godere ancora di bianchi paesaggi aiutiamo Greenpeace a difendere l’Artico.

- Shopping in bici. Utilizzare le due ruote fa bene all’ambiente e alla nostra salute e se proprio proprio non ci va di pedalare, scegliamo i mezzi pubblici. Portiamo con noi buste e sacchetti riutilizzabili.

- Meno regali. Meglio ridurre i regali e prestare attenzione anche all’imballo. Numerosi prodotti hanno un imballo che è spropositato rispetto al contenuto.

- Un regalo “evergreen” sotto l’albero. Nella scelta dei regali preferiamo prodotti utili, magari riutilizzati o riciclati. Se acquistiamo prodotti nuovi scegliamoli di qualità, preferendo quelli fatti con materiali rinnovabili (es. legno) e che abbiano certificazioni ambientali (es. Ecolabel).

- Vestiti. Se scegliamo di regalare un capo d’abbigliamento preferiamo i marchi Made in Italy di produttori che si sono impegnati all’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose e che applicano una sincera responsabilità sociale verso i diritti dei produttori (di solito paesi poveri).

- Acquisti. La carta di alcuni scontrini può contenere sostanze pericolose. Chiediamo ai nostri negozianti di fiducia di utilizzare rulli di carta riciclata e senza bisfenoli per stamparli.

L’esperienza di un pendolare folgorato dalla bici pieghevole

Sul numero 140 di “Ruotalibera”, la rivista della FIAB di Verona, è stato recentemente pubblicato un mio articolo sull’uso della bicicletta pieghevole. Eccolo…

“Stanco dei soliti discorsi un po’ “italiani” che vedono le responsabilità e i comportamenti sbagliati sempre negli “altri” e che identificano le soluzioni ai diversi problemi che dovrebbero applicare sempre e solo gli “altri”, un paio di anni fa mi sono chiesto come, concretamente, con comportamenti pratici, avrei potuto limitare l’inquinamento che determinavo attraverso gli spostamenti con la mia auto privata. Capivo che c’era qualcosa che potevo migliorare e ci ho provato!

Per la cronaca vivo a circa 20 km da Verona ma ho la sede del mio lavoro in centro. Se è vero che, per ragioni di lavoro, mi ci reco al massimo solo un paio di giorni alla settimana, è altrettanto vero che per arrivarci o devo parcheggiare lontano e prendere un autobus oppure devo affrontare code e traffico per arrivare ad un parcheggio a pagamento con la preoccupazione, talvolta, di essere a rischio infrazione e di essere punito con una sanzione.

Ho deciso, pertanto, dopo essere rimasto folgorato da una bici pieghevole (folding bike) vista in una vetrina e dopo aver fatto una breve ricerca su internet relativamente a tale mezzo, di affrontare la spesa di circa 500 € e di acquistarne una. Il calcolo che ho fatto è stato sia quello di poter risparmiare dei soldi per il biglietto dell’autobus e dei parcheggi sia quello di poter fare anche un po’ di moto e, perché no, di vedere la mia città con occhi diversi: quelli di un ciclista che è all’aria aperta e che può meglio assaporare monumenti e spazi urbani. L’unico dubbio che mi rimaneva era solo quello di essere esposto all’inquinamento da gas di scarico che anch’io, prima di usare la bici, contribuivo a determinare in modo più rilevante.

Devo dire che dopo due anni il bilancio è assolutamente positivo. Dal punto di vista economico ho praticamente ammortizzato del tutto il costo del mezzo (che, tra l’altro, non ho mai dovuto portare dal meccanico) per minori spese di autobus o parcheggi; dal punto di vista del benessere fisico fare attività fisica aerobica mi fa sentire meglio e, tra l’altro, sono più allenato anche per fare altri sport; dal punto di vista del piacere ho iniziato a notare angoli che non avevo mai notato prima e ho iniziato ad essere veramente libero di muovermi per la pausa pranzo o per commissioni varie; dal punto di vista dell’inquinamento ho letto e ho sperimentato di persona che, in effetti, non è poi così elevato ma che, anzi, è maggiore nell’abitacolo di un’auto. L’unico difetto è rappresentato dal fatto che la città che frequento ama poco i ciclisti e rende loro la vita un po’ difficile – e rischiosa – nei trasferimenti quotidiani. Manca una vera rete di piste ciclabili; mancano regole certe di frequentazione degli spazi urbani e tra i ciclisti (ma anche tra i pedoni) vige una buona dose di anarchia; manca un corpo di polizia specializzato nell’educazione e nella repressione degli illeciti; manca una generale cultura alla sicurezza da parte dei ciclisti che non indossano caschi, non sono sufficientemente illuminati nelle ore serali e utilizzano dei mezzi senza freni e non del tutto efficienti.

Comunque alla bici pieghevole ci ho preso veramente gusto e, piano piano, l’ho iniziata ad usare sia in estate che in inverno, con la pioggerella e con il sole. Inoltre la faccio vedere agli altri con orgoglio e, dopo averne regalata una anche a mia moglie che la sta molto apprezzando, attualmente la tengo sempre nel baule della mia auto e ne vado veramente fiero quando qualcuno, che me la vede montare o smontare nei parcheggi o ai bordi delle strade, mi osserva con curiosità e attenzione. Vorrei dirgli “Fallo anche tu”: è una cosa semplice e veramente rivoluzionaria che, oltre a diminuire l’inquinamento (che rappresenta l’aspetto più importante), porta con sé anche altre interessanti rivoluzioni come quella del sistema infrastrutturale urbano e quella culturale dei cittadini”.

Distruggeresti la tua casa?

Proviamo ad immaginare la scena. Mentre scendiamo la scala di casa, sul pianerottolo, il nostro vicino tutto impolverato sta demolendo con un martello pneumatico la porta e la parete del suo appartamento. Poi, scesi in strada, il negoziante di fronte al nostro palazzo sta prendendo a mazzate la vetrina e la porta a vetri della sua attività fino a frantumarla in mille pezzi. Mentre passeggiamo per la via, poi, c’è chi distrugge con una mazza da baseball la propria auto nuova fiammante fino ad arrivare a chi, armato di un grosso trapano, buca tutte le porte, tutte le finestre e tutti i muri che trova sul proprio cammino. Se si esce dalla città e ci si trasferisce nei paesi limitrofi c’è chi con un trattore ara e distrugge il proprio giardino e chi con la pala di un caterpillar colpisce ripetutamente la propria casa fino a farla crollare in un ammasso di macerie fumanti.

Sembra tutto pazzesco, eh? Così assurdo e surreale da non poter essere vero o, casomai, da appartenere ad incubi notturni o a fantasie romanzesche del filone fantascientifico. Se mai qualcuno potesse fare una cosa del genere o è sotto l’effetto di qualche potente droga o ha un serio problema psichiatrico e deve essere ospedalizzato.

SBAGLIATO. Quel pazzo demolitore è ognuno di noi che con il proprio stile di vita, con le proprie scelte di consumo, con le proprie abitudini comode, con la propria ipocrisia e con la propria stupidità sta distruggendo a poco a poco la sua unica e vera casa: la Terra. Cosa ci vuole per capire che dobbiamo presto cambiare registro? Non è ancora sufficiente vedere che il clima sta profondamente cambiando su tutto il pianeta? Non è ancora sufficiente vedere che stiamo perdendo importanti ecosistemi, soprattutto forestali? Per non parlare, poi, degli oceani?

Cari miei. Da questa follia collettiva nessuno si senta escluso! Al limite è solo questione di capire quale sia l’entità della nostra personale responsabilità…

Une carafe d’eau

Durante la settimana di vacanza recentemente trascorsa a Parigi con la mia famiglia non poteva mancare la consumazione del pasto in un vero locale parigino: la brasserie. Una di quelle tipiche, ubicata all’angolo di un bel palazzo, con i tavolini sul marciapiede e con la vista sulla gente che passa a qualche palmo di mano. Magret de canard (carne di anatra) in salsa di miele, omelette ai funghi, patate al forno e patate fritte (frittes) sono le leccornie che ci vengono portate al tavolo. Oltre, ovviamente, alla bella vista da lontano della chiesa di Mont Martre che, forse, in piccola parte ci viene anche fatta pagare sul prezzo delle pietanze.

Beviamo anche una Coca Cola (per tentare di digerire i fritti e non rimanere appesantiti tutto il pomeriggio) e sul tavolo ci viene portata anche una bella caraffa d’acqua fresca, gentilmente “offerta” dal sindaco di Parigi. Per averla è sufficiente dire al cameriere “Une carafe d’eau” e lui, senza battere ciglio e senza fare l’offeso per il mancato guadagno derivante dalla vendita di una bottiglia d’acqua che gli costa 0,30 € e viene venduta almeno a 2,50 € (guadagno del 600%), ci porta quanto richiesto.

Un tale servizio viene anche offerto dai bar e da tutti i servizi pubblici. Senza. Problema. Alcuno.

La cosa è semplice e non sarebbe male istituire un tale semplice comportamento anche da noi che, già dal momento che ci sediamo al tavolo, abbiamo il primo obolo da pagare che nel conto compare con la voce di “coperto”. Sarebbe una soluzione di correttezza nei confronti dei clienti che hanno diritto ad avere acqua gratis; sarebbe un’importante iniziativa a favore dell’ambiente perché farebbe risparmiare migliaia di tonnellate l’anno di imballaggi usa e getta per l’acqua, migliaia di tonnellate di CO2 e di inquinamento atmosferico dovuti ai trasporti dell’acqua imbottigliata, oltre che depauperare le fonti idriche montane con le concessioni.

Poiché ad ottenere un tale risultato in Italia ci hanno già provato in tanti ottenendo modesti e limitati risultati soprattutto a causa della forte lobby dei produttori di acqua minerale e di quella dei ristoratori che vendono ai loro clienti letteralmente acqua a peso d’oro, a mio avviso la vera soluzione del problema dovrebbe essere di natura politico-amministrativa. Il Parlamento (o chi ne ha l’autorità a livello nazionale) dovrebbe emanare un atto che obblighi i gestori di esercizi pubblici a fornire GRATUITAMENTE ai loro ospiti l’acqua del rubinetto nel momento in cui si siedono al tavolo. Punto.

Tutte le scuse accampate di scarsa qualità dell’acqua pubblica e di scarsa igiene dei contenitori non sigillati sono ignobili farse per non far progredire il Paese e per ingessare comportamenti sbagliati che dovrebbero da subito cambiare.

Chiediamo allora ai nostri referenti politici di attuare immediatamente questa semplice regola. Vedrete che saranno maggiormente responsabilizzati i sindaci a fornirci acqua di migliore qualità e non ci saranno particolari contraccolpi economici per i ristoratori che, per ripagare economicamente il loro lavoro, potranno concentrarsi più sulla fornitura di buoni cibi e sulla scelta di bevande diverse dall’acqua.

11 miliardi

Il dibattito sulla crescita demografica e sui problemi ambientali ad essa collegata, dopo essere stato sollevato alla fine del ‘700 dall’economista e demografo inglese Thomas Robert Malthus e dopo aver alimentato il dibattito filosofico ed economico nei secoli successivi fino ad arrivare ad infiammare le opinioni negli anni ’60 del secolo scorso, intorno agli anni ’90 ha subito una battuta d’arresto e sostanzialmente si è assestato nell’opinione ufficiale che l’incremento demografico non fosse poi un problema così grave e così insormontabile. Veniva a sostegno di questa teoria la fiducia nella tecnologia ritenuta in grado di risolvere qualsiasi cosa, anche la produzione di cibo per tutti; veniva a sostegno di questa teoria la statistica che, dopo aver descritto un picco di popolazione di 9 miliardi di individui nel 2050, ipotizzava per gli anni successivi una lenta diminuzione della stessa verso confini più sostenibili. In questo dibattito non si possono escludere le religioni che, alimentate dal sostegno della vita tout court, da una visione antropocentrica del mondo e dalla fede verso un’entità dispensatrice di bene e di soluzioni, hanno sempre remato a favore della crescita demografica e, almeno ufficialmente, non l’hanno mai letta come un reale problema.

Di recente, però, la questione è tornata alla ribalta perché un gruppo internazionale di ricercatori guidato dal professore di statistica e sociologia Adrian E. Raftery dell’Università di Washington ha rivisto le precedenti stime arrivando alla conclusione che, per varie ragioni, vi è il 70% di possibilità che nel 2100 la popolazione della Terra possa essere di 11 miliardi di individui, ben 2 miliardi in più rispetto agli studi precedenti.

La cifra indicata dal prof. Raftery e dai suoi colleghi potrebbe essere molto allarmante perché pone seri (e antichi) interrogativi sulla fame nel mondo, la disponibilità di acqua potabile, l’accesso alle risorse, le guerre, l’inquinamento, la deforestazione, il benessere e la salute per tutte quelle persone. Inoltre più aumenta la popolazione mondiale umana e più aumentano i loro desideri e bisogni, più diminuiscono gli spazi sulla terra a disposizione di altri esseri viventi (compresi gli alberi e le grandi foreste). Tant’è che la biodiversità, nel tempo, sta sempre più rapidamente diminuendo.

Dallo studio emerge che la crescita più importante interesserà prevalentemente l’Africa sub-sahariana dove il tasso di natalità (1) è il più elevato al mondo e le donne hanno, in media, tra i 5 e i 6 figli ciascuna. Si stima che, in generale, in Africa si passerà dal miliardo attuale di abitanti ad un numero che oscilla tra i 3,5 e i 5. Si pensi che la Nigeria, tanto per fare un esempio, potrebbe passare in soli 80 anni dagli attuali circa 200 milioni di abitanti a 900 milioni nel 2100. Con queste proiezioni come pensare di dare lavoro (possibilmente con diritti) ad una massa così enorme di giovani in una terra dove manca una politica sana e non corrotta e dove sempre più terre sono state acquistate dai paesi esteri per soddisfare i loro attuali bisogni oramai superiori alle capacità produttive del loro territorio? Come pensare di evitare flussi migratori, guerre, instabilità politiche, estremismi religiosi e diplomazie scricchiolanti? Come pensare di salvare gli elefanti, i rinoceronti, i leoni e, in generale, i numerosi animali selvatici tanto utili al turismo dei parchi naturali se non si interviene sin da ora su un fenomeno, quello demografico, di cui negli ultimi decenni non ha parlato nessuno?

Se non si vuole colpevolmente rimandare ai nostri figli l’onere di fronteggiare una situazione che li vedrà sicuramente perdenti è necessario che si ricominci a porre seriamente l’attenzione sul rischio demografico per la Terra e si inizi seriamente a perseguire delle politiche sostenibili di decremento della popolazione e di controllo delle nascite. Superando la retorica religiosa, il buonismo e il menefreghismo legato al fatto che i tempi di riferimento sono lunghi e lontani.

Per iniziare, le armi che già conosciamo perché hanno dato buoni frutti negli anni passati sono sostanzialmente due: l’istruzione e la cultura, in particolare concentrando l’attenzione sulle donne; l’emancipazione, sia sociale che economica, sempre delle donne. Poi dovranno intervenire anche compensazioni più tecniche e politiche che siano in grado di calmierare gli inevitabili squilibri che il decremento demografico porterà con sé.

Solo agendo in tale direzione potranno essere applicabili i principi della bioimitazione, unico vero strumento che garantisce la sostenibilità ambientale delle attività umane. L’alternativa, invece, potrebbe essere solo quella del caos e della disperazione. Sapremo affrontare tale sfida?

_____

(1) Elenco degli Stati per tasso di natalità – Elenco degli Stati per tasso di fecondità

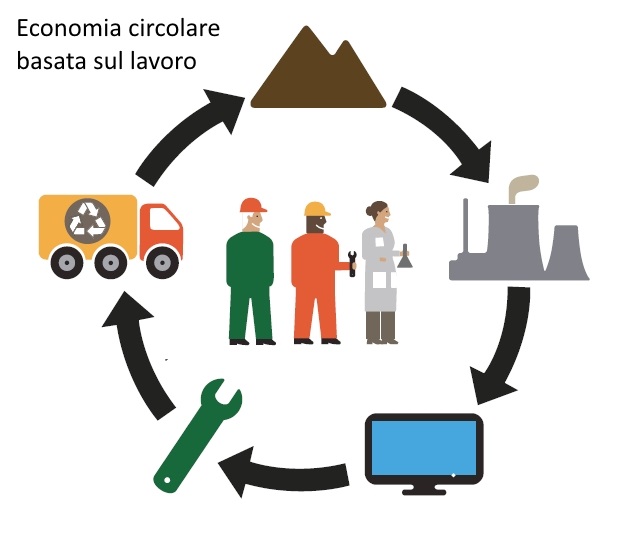

Più lavoro, meno prodotti

Mi ha molto colpito la dichiarazione di Horst Neumann, capo del personale del Gruppo Volkswagen, il quale ha recentemente affermato l’intenzione del colosso europeo dell’auto di sostituire gran parte della manodopera che uscirà dal mercato del lavoro per raggiunta anzianità lavorativa con i robot. In particolare la sua analisi nasce dal fatto che nel Gruppo, nei prossimi 15 anni, andranno in pensione circa 32 mila persone e, dal momento che il costo del lavoro nell’Europa occidentale è molto elevato (circa 40 euro l’ora) se paragonato con quello dei paesi dell’est europeo (circa 11 euro l’ora), della Cina (circa 10 euro l’ora) o dei paesi emergenti, questi lavoratori verranno in gran parte rimpiazzati da dei sostituti meccanici che, per effetto delle più moderne tecnologie, non costano più di 5 euro l’ora. Solo così, secondo il manager, si potranno salvare le produzioni europee e garantire sufficienti profitti alle aziende.

Ma in Europa non dovevamo creare nuovi posti di lavoro per i giovani e per i lavoratori anziani che, colpiti dalla crisi, sono rimasti a casa? Questa parola – il lavoro – è sulla bocca di tutti i politici del vecchio continente durante le campagne elettorali anche se mi sembra che le loro azioni, quando iniziano a governare, vadano poi in direzione contraria e seguano più i desideri degli imprenditori di licenziare liberamente, di precarizzare il lavoro, di meccanizzare i processi produttivi a svantaggio dell’occupazione e creando conflittualità sociale. In definitiva si tratta solo di “fuffa” per abbagliare l’elettorato ma poi, in sostanza, negli anni la manodopera si è vista calare e calerà in tutta Europa tanto che i nostri figli si vedranno strappare diritti di civiltà e benessere che non dovrebbero assolutamente essere materia di negoziazione per il futuro.

Se gli industriali e i tecnocrati pensano di risolvere il problema della redditività delle aziende europee scalfendo, giorno dopo giorno e anno dopo anno, i diritti dei lavoratori e la manodopera, è da dire che il problema – e la sua soluzione – potrebbe essere visto anche da altri punti di vista. È il caso dell’economia circolare e della possibilità che quest’ultima possa davvero creare occupazione per i lavoratori, ricchezza per le aziende e stabilità sociale avendo come base la sostenibilità ambientale e la garanzia del mantenimento delle risorse per le generazioni future.

Com’è possibile ottenere tutti questi importanti risultati? Un interessante strumento potrebbe essere quello della tassazione e della sua modulazione in modo tale da favorire il lavoro piuttosto che l’uso e lo scambio delle materie, dal momento che queste ultime saranno sempre più scarse e le persone, invece, saranno sempre più numerose. Attualmente i nostri sistemi economico-sociali prevedono una bassa tassazione delle risorse e un’alta tassazione del lavoro che comportano, per l’ottenimento di prodotti competitivi sul mercato, un elevato uso delle materie e un sempre più basso impiego di manodopera. Se, invece, si optasse per il contrario – un’elevata tassazione delle risorse e una bassa tassazione del lavoro – si otterrebbe il risultato di limitare l’uso delle materie e dei servizi e si orienterebbe il sistema economico verso un maggiore utilizzo della forza lavoro.

Sarebbero così più vantaggiose tutte quelle attività ad elevata incidenza di manodopera, come il riuso e la riparazione dei prodotti. Le aziende si ritroverebbero costrette a riprogettare i loro beni nell’ottica del riuso e della riparabilità; l’efficienza sarebbe potenziata, l’obsolescenza programmata sarebbe un lontano ricordo e si svilupperebbero servizi di locazione dei prodotti e dei servizi piuttosto che la loro continua vendita (e la creazione di rifiuti) attraverso il commercio e il marketing.

In sostanza si passerebbe da un’economia linearmente infinita fatta di materie, prodotti, rifiuti e non sostenibile ad un’economia circolare dove il lavoro viene messo in primo piano, sparisce il concetto di rifiuto e viene favorito il riuso dei prodotti e la riciclabilità delle materie.

È vero, le tasse sono disgustose ma anche necessarie per sostenere il funzionamento della società. Visto che non ne possiamo fare a meno cerchiamo almeno di ripensarle e di orientarle in modo tale che siano una barriera verso l’indiscriminato e folle utilizzo di materie sempre più scarse e un volano verso l’utilizzo della manodopera, unico e solo vero scopo di una società democratica e sana (1).

_____

(1) La Costituzione italiana in vari articoli (art. 1, art. 35) tutela il lavoro come strumento di base per una sana società ma in essa non si fa riferimento alle materie, al commercio e ai rifiuti…

Per approfondire: www.ex-tax.com

La merda nel sacchetto

Per chi sia possessore di un cane ed abbia un minimo di senso civico, afferrare quel suo caldo “prodotto” quotidiano con il sacchetto di plastica, avvolgerlo abilmente senza lasciare traccia alcuna su dita e mani e metterlo in un cestino dell’immondizia non è poi una cosa così strana. Lo è di più per chi non abbia amici a quattro zampe, ma sarà capitato un po’ a tutti di vedere qualcuno che, in un parco pubblico o sul marciapiede, abbia sfoderato abilmente il suo bel sacchetto di plastica dal guinzaglio… et voila, in pochi secondi abbia fatto sparire il fetido “prodotto”.

Sia ben chiaro che raccogliere in tal modo la cacca del cane è un segno di grande, enorme civiltà che non si deve assolutamente perdere ma, nello stesso tempo, è anche la dimostrazione che c’è qualcosa che non va nel nostro sistema di considerare il nostro posto sulla Terra, di pensare il ruolo della natura e le nostre relazioni con essa.

Mettere la cacca del cane dentro un sacchetto di plastica significa fare esattamente il contrario di quello che richiederebbe il corretto funzionamento della natura dove le deiezioni devono essere sparse (gli erbivori dove capita, i carnivori ben nascoste) per degradarsi e per fornire cibo ad insetti e batteri e, per quel che resta, i nutrimenti chimici necessari al benessere e alla crescita rigogliosa dei vegetali. Invece noi, uomini moderni ed evoluti, le inseriamo in un involucro di petrolio che verrà bruciato in un inceneritore o seppellito in una discarica, mescolato a miliardi di altri assurdi – spesso inutili – materiali.

Mettere la cacca del cane dentro un sacchetto di plastica significa fare esattamente il contrario di quello che richiederebbe il corretto funzionamento della natura dove le deiezioni devono essere sparse (gli erbivori dove capita, i carnivori ben nascoste) per degradarsi e per fornire cibo ad insetti e batteri e, per quel che resta, i nutrimenti chimici necessari al benessere e alla crescita rigogliosa dei vegetali. Invece noi, uomini moderni ed evoluti, le inseriamo in un involucro di petrolio che verrà bruciato in un inceneritore o seppellito in una discarica, mescolato a miliardi di altri assurdi – spesso inutili – materiali.

In questo caso il problema non è dei cani: i poveri già si sono adattati a vivere in una città, non si può anche chiedere loro di fare la cacca nel water. Il problema non è neanche dei padroni dei cani: per evitare problematiche di igiene pubblica e di decoro devono per forza sporcarsi le mani (per fortuna no, i sacchetti lo impediscono) con le deiezioni dei loro amati. La questione è più profonda e risiede, invece, nel fatto – di cui poco, troppo poco si discute – che gli esseri umani e il loro amici animali sono troppi su questa terra per vivere in maniera sostenibile. Tra l’altro si stanno concentrando sempre di più (siamo arrivati a circa la metà della popolazione mondiale) a vivere in spazi – le città e le metropoli – che, almeno attualmente, nulla hanno a che fare con ecosistemi dove possano essere facilmente applicati i principi dell’ecologia.

Bisogna seriamente iniziare ad interrogarsi su come fare per diminuire, senza troppi traumi sociali, la popolazione umana presente sulla Terra perché il pianeta che abitiamo non è in grado di sopportare il nostro carico. Bisogna iniziare anche a cercare di capire come sia possibile cambiare le città nelle loro infrastrutture di base per renderle più ecologiche e per far sì che in esse possano essere applicati i principi della bioimitazione e, in particolare, quello relativo al flusso circolare delle materie; alla produzione e alla gestione dell’energia; all’aumento della biodiversità.

Chi è la bestia?

Indovinello di fine estate: tra l’uomo e il bufalo chi è la bestia? [vedi il video]

Dopo la pubblicazione del video e l’eco che ha avuto sui media e sul web, le scuse da parte del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP risultano un po’ ipocrite e, soprattutto, tardive. Tutti sanno che negli allevamenti e nei mattatoi industriali – almeno prima delle denunce e delle campagne di sensibilizzazione – l’etica viene lasciata un po’ in disparte per far posto al reddito. Pertanto piangere, dispiacersi e tentare di proporre soluzioni solo dopo che qualcuno, a fatica e spesso dopo aver subito violenze ed attacchi, riesce a filmare e a far venire a galla le bestialità che in vari modi vengono fatti agli animali nel “sistema” industriale, non rappresenta assolutamente la cura al problema.

Le bestialità esercitate nei confronti degli animali spariranno solo dopo che sarà cambiato modello culturale, di produzione e di consumo.

Il modello culturale deve cambiare e dobbiamo semplicemente iniziare a pensare di non essere più né gli esseri predominanti né quelli più intelligenti.

Il modello di produzione deve cambiare e dobbiamo iniziare a pensare che non sia più tollerabile sacrificare la vita e il benessere di un essere vivente per soddisfare meri interessi economici: la vita è sacra e deve essere in qualche modo slegata dal profitto.

Il modello di consumo deve cambiare e dobbiamo iniziare a consumare meno carne per orientare la nostra alimentazione prevalentemente verso i vegetali. Oltre all’ambiente ne ricava grandi benefici anche la salute!

_____

ATTENZIONE: alcune immagini contengono scene di violenza esplicita e potrebbero urtare la vostra sensibilità.