Tag Archives: animali

Chi conosce il pangolino?

Anch’io, che sono un appassionato di animali e quando ero bambino letteralmente “divoravo” libri che ne parlavano e ne riconoscevo una grande quantità fin dalla tenera età, faccio fatica a mettere a fuoco il pangolino. So, bene o male, che forse potrebbe assomigliare vagamente ad una specie di faina ma non ne ricordo bene né il colore e nemmeno ricordo l’habitat in cui vive e di cosa si nutre. Non so neanche bene di che taglia sia. In effetti è un animale di cui si parla poco e che non rientra nemmeno nell’immaginario dei bambini, libri o peluche che siano. Con i nostri figli non ne imitiamo il verso e nemmeno facciamo riferimento ai suoi difetti o alle sue virtù. E questo ci aiuterebbe a riconoscerlo anche a noi adulti.

In effetti si tratta, ora che ho approfondito, di un mammifero un po’ particolare visto che è l’unico che al posto del pelo è dotato di scaglie protettive che lo ricoprono quasi interamente e che gli consentono di appallottolarsi per difendersi in caso di minaccia e di attacco. Esso è una specie di formichiere che vive un po’ ovunque nelle zone tropicali, dall’Africa all’Asia e ne sono stati rinvenuti fossili in Europa e in America settentrionale, a conferma della sua passata ampia diffusione.

Il pangolino, come tanti animali ora che l’uomo è diventato predominante e che ha colonizzato tutti gli ecosistemi, è un animale classificato prossimo all’estinzione da parte dell’IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) (1). Le ragioni di tale stato compromesso di conservazione risiedono, purtroppo, sempre nelle due tipiche cause che lo determinano e che lo hanno determinato anche per altri animali: il commercio illegale per ragioni ludiche e la caccia sia per la prelibatezza della carne che per il presunto uso medicinale (nella medicina tradizionale cinese) delle scaglie. Si pensi, ad esempio, che in Vietnam 1 kg di pangolino può arrivare a costare addirittura 200 dollari.

Come osserva il giornale britannico The Guardian, il problema del pangolino è che, soprattutto in alcune aree del mondo come Vietnam e Cina meridionale, oltre ad essere utilizzato nella medicina tradizionale, la sua carne viene considerata una prelibatezza e mangiarlo è considerato una sorta di status symbol che dimostra ricchezza e conferisce una certa posizione sociale. Per tale assurda ragione si calcola che negli ultimi 10 anni siano stati cacciati e uccisi illegalmente più di un milione di pangolini. Questa situazione alimenta, inoltre, sempre di più il bracconaggio e lo estende anche in aree geografiche dove il pangolino non è generalmente cacciato per la sua carne: l’Africa.

Dopo essere venuti a conoscenza di ciò, chi può ancora osare di definire l’uomo “l’essere superiore”? Chi può ancora sopportare di sentire definire l’uomo “l’essere intelligente”? Io personalmente provo disgusto per l’assurdità di questa umana ignoranza – fatta di credenze, superstizioni ma anche di mancata conoscenza del ruolo che hanno gli animali nel mantenimento della salute e dell’equilibrio del Pianeta – e ribadisco la necessità che la biodiversità venga difesa strenuamente non solo da parte degli zoologi, degli scienziati e degli ambientalisti, ma anche che coinvolga, più in generale, il sistema culturale e produttivo attraverso pratiche che la insegnino alle persone e che non contribuiscono, anche solo indirettamente, alla sua distruzione.

È anche troppo semplicistico dire: “E io cosa posso fare?“. Anche se, immagino, non facciamo uso di carne di pangolino, cerchiamo di far sentire la nostra voce, facciamo o aderiamo a campagne di sensibilizzazione e mostriamo profonda indignazione verso tali pratiche, magari anche solo insegnando ai nostri figli il dovere di rispettare gli animali, tutti gli animali, al di là dei soliti animali domestici.

_____

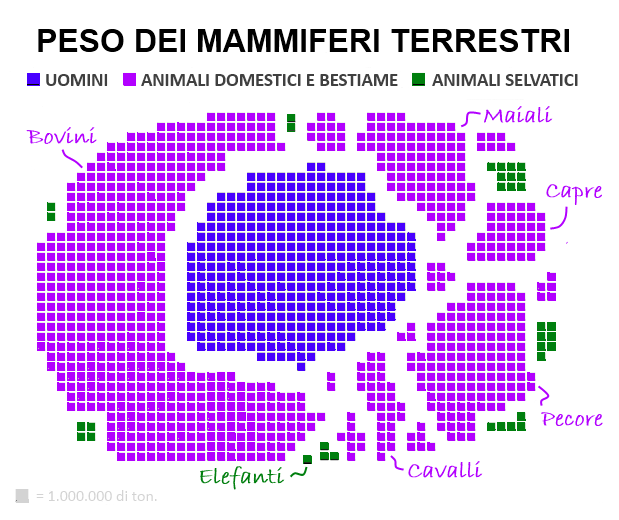

Il peso dell’uomo

Qualche anno fa (novembre 2011) l’umanità ha superato la barriera dei 7 miliardi di individui, una cifra obiettivamente molto difficile da immaginare. Se si pensa che la città di Milano ha circa 1.350.000 abitanti (1), per raggiungere tale cifra di città di Milano ce ne vorrebbero ben 5.185. Se si pensa che l’Italia ha circa 60 milioni di abitanti, per raggiungere tale cifra ci vorrebbero ben 116 Italie.

Sulla base di questi dati impressionanti vi siete mai chiesti quale sia il peso totale dell’umanità in rapporto alle altre specie viventi? Quanti siamo in rapporto alle formiche, agli elefanti, ai batteri e alle piante? Il dato, per chi come me tenta di occuparsi di sostenibilità ambientale attraverso la bioimitazione, è molto importante perché rappresenta un indicatore significativo della biodiversità presente sul Pianeta e dell’impatto che l’uomo ha sull’equilibrio – meglio, sul disequilibrio – della Terra.

In totale l’umanità, con i suoi 7 miliardi di individui, ha una biomassa di 350 Mt. Le formiche, stimate in un numero di animali pari a 10 miliardi di miliardi, hanno una biomassa di 3.000 Mt, pari poco meno a 10 volte quella umana. Gli elefanti, in numero di 500.000 esemplari, rappresentano una massa di 1 Mt, i batteri hanno una biomassa pari a 1 milione di Mt (circa 2.857 volte maggiore di quella degli esseri umani) e le piante hanno una biomassa di 570.000 Mt (560 le piante terrestri e 10 quelle marine).

Al di là delle singole cifre, interessanti ma molto distanti da quanto siamo soliti immaginare, il dato veramente impressionante è rappresentato dal fatto che, rispetto ai soli mammiferi terrestri la cui biomassa totale è di 1.230 Mt, la biomassa dell’uomo, con gli animali di allevamento che utilizza per il proprio nutrimento, rappresenta il 96% del totale. Di questa i soli uomini rappresentano il 28% e gli animali da allevamento il restante 68%. Ai mammiferi terrestri selvatici, che hanno una biomassa di sole 33 Mt, rimane il restante misero 4%.

Per tradurre: gli animali selvatici non esistono praticamente più! Quei pochi che restano sono relegati nei parchi, sulle montagne e nei luoghi più inospitali e l’uomo è così invasivo nel “Sistema Terra” non solo da mettere seriamente a repentaglio la biodiversità (concetto forse un po’ troppo astratto) ma anche da mettere seriamente in discussione la propria sopravvivenza per eccesso di pressione sugli ecosistemi secondo il principio dell’overshooting and collapse mode.

Se non vogliamo fare la fine della rana nella pentola (2) è necessario che iniziamo sin da ora a mettere in campo azioni correttive che possano garantire, da un lato, la difesa della biodiversità così tanto sottovalutata nel suo contributo alla sopravvivenza e al benessere della specie umana e, dall’altro, alla ricerca di soluzioni che possano far diminuire la pressione antropica.

Per ottenere il primo obiettivo è necessario che si inizi seriamente a ragionare sulla creazione di una cintura ecologica globale (di cui ho già parlato qui) che funga da incubatore e da serbatoio della biodiversità. Questo è solo il punto di partenza di un progetto che deve poi evolvere verso la piena convivenza tra l’uomo – e la sua curiosità esplorativa che si manifesta attraverso le attività economiche – e gli animali selvatici.

Per ottenere il secondo obiettivo è necessario che si inizi, in primis, a rimodulare le fonti di approvvigionamento del cibo orientandole maggiormente verso il consumo di vegetali e a rompere il tabù economico-religioso per mettere in campo politiche serie e lungimiranti orientate all’obbiettivo del calo demografico della popolazione umana mondiale.

_____

Mt = Milioni di tonnellate

(1) Fonte Wikipedia per il solo Comune di Milano e non per l’intera area urbana.

(2) Si immagini una pentola piena d’acqua fredda dove nuota allegramente una rana. Sotto la pentola viene acceso un fuoco e l’acqua si riscalda molto lentamente. Mentre l’acqua diventa tiepida la rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare spensierata. Quando l’acqua diventa calda la rana inizia a sentirsi un po’ stanca ma non si spaventa più di tanto. Mentre l’acqua diventa sempre più calda la rana la trova sempre più sgradevole ma è troppo indebolita per reagire e, allora, sopporta senza fare nulla fino al lento sopraggiungere della sua morte. Se la rana fosse stata buttata direttamente nell’acqua calda avrebbe fatto un balzo e sarebbe immediatamente saltata fuori dalla pentola. Quando un cambiamento avviene in modo sufficientemente lento, sfugge alla coscienza e non suscita alcuna reazione, opposizione o rivolta…

Foto: by Prignanese

Immagine: Traduzione di un’immagine pubblicata da Randall Munroe sul sito xkcd e basata sui dati dell’opera di Vaclav Smil “The Earth’s Biosphere: Evolution, Dynamics and Change”

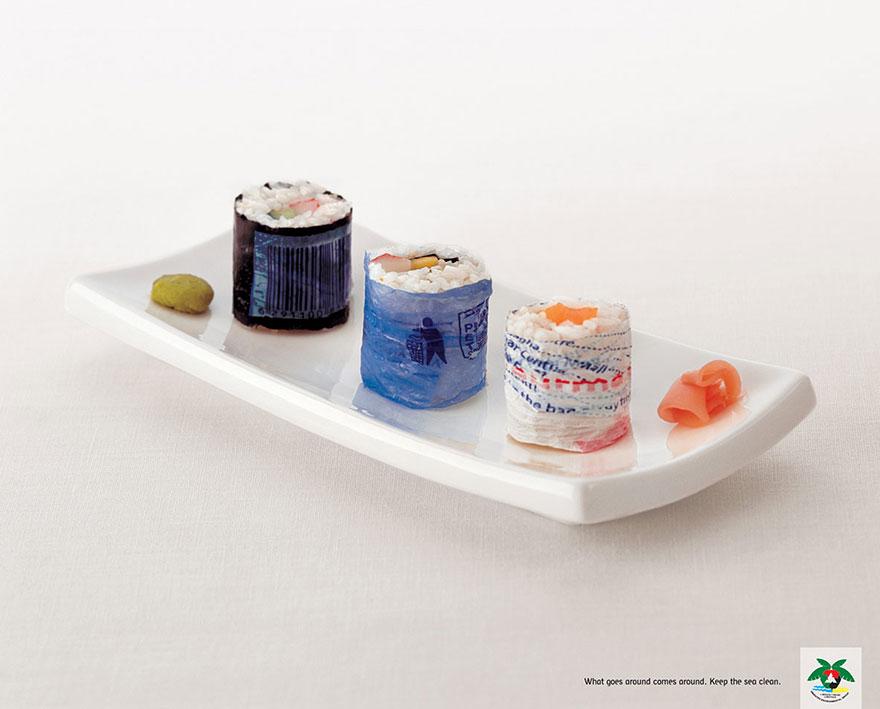

Plastic bags kill

“I sacchetti di plastica uccidono” (Plastic bags kill, ndt).

Uccidono in particolare se finiscono in mare e vengono scambiati dagli animali acquatici per cibo, soprattutto per delle meduse.

Al netto di qualsiasi parola e descrizione le immagini che seguono, da sole, spiegano ampiamente il triste e assurdo fenomeno.

Non vi chiedo di rinunciare ai sacchetti di plastica quando andate ad acquistare in negozio. Lo do già per scontato. Vi chiedo qualcosa di più: chiedete ai vostri rappresentanti politici di operare per mettere al bando definitivamente la plastica per gli imballaggi (1), attualmente ancora largamente presente in Italia e nell’Unione europea. Solo così potremo incidere, di riflesso, nei confronti dei Paesi in via di sviluppo che sono anche quelli che contribuiscono maggiormente all’inquinamento dei mari!

_____

(1) Bandire la plastica dagli imballaggi non significa accontentare la lobby del settore e consentire quel “pasticcio” della plastica con additivi che, al contatto con i raggi ultravioletti del sole, permettono alla stessa di rompersi in miroframmenti. Questi ultimi, non essendo biodegradabili, si mescolano all’acqua ed entrano facilmente nella catena alimentare. Bandire la plastica dalla produzione degli imballaggi significa solamente vietarne la produzione e consentire, in alternativa, solo quella con materiali biodegradabili di origine vegetale.

Se questo è un uomo

Dopo aver visto le immagini di un torero che, qualche tempo fa, a Madrid, è stato infilzato da un toro durante una corrida, più che dall’uomo a terra (che, come si può vedere dalla foto, se l’è cavata con un danno relativamente lieve e si rialza con le proprie gambe) sono rimasto colpito dal toro e dal sangue che esce copioso dalla sua bocca. Chiaro segno che l’animale ha in corso una violenta emorragia che, oltre alla morte, gli sta provocando anche atroci dolori e sofferenze.

Mi sono subito chiesto quale sia l’uomo che riesce a procurare tanto dolore ad un altro essere vivente (per di più un mammifero molto simile a noi) per il solo diletto e per la sola dimostrazione pseudo-ancestrale di una superiorità di lotta nei confronti dello stesso. Mi sono chiesto quale sia la motivazione che spinge gli spettatori ad andare a vedere un simile “spettacolo” sanguinario e atroce. E, subito, ho fatto un collegamento mentale e ho pensato a Primo Levi.

Lo so, il paragone è un po’ forte ed andare a scomodare il chimico ebreo torinese scampato ai campi di concentramento e le atrocità dell’Olocausto per parlare della corrida è sicuramente eccessivo. Lo stesso errore comunicativo lo ha fatto Beppe Grillo quando per parlare della P2 ha scomodato Aushwitz. Io, però, non credo sia un problema perché non penso di offendere nessuno. Lo scopo è quello di usare un’iperbole linguistica per far luce su una pratica senza senso come è quella di “giocare” ad irridere il toro per poi infilzarlo a morte procurandogli inutile dolore e rabbia, come senza senso è stata l’idea del nazismo di fare violenza gratuita su alcune categorie di uomini.

Lo so, il paragone è un po’ forte ed andare a scomodare il chimico ebreo torinese scampato ai campi di concentramento e le atrocità dell’Olocausto per parlare della corrida è sicuramente eccessivo. Lo stesso errore comunicativo lo ha fatto Beppe Grillo quando per parlare della P2 ha scomodato Aushwitz. Io, però, non credo sia un problema perché non penso di offendere nessuno. Lo scopo è quello di usare un’iperbole linguistica per far luce su una pratica senza senso come è quella di “giocare” ad irridere il toro per poi infilzarlo a morte procurandogli inutile dolore e rabbia, come senza senso è stata l’idea del nazismo di fare violenza gratuita su alcune categorie di uomini.

La morte, al limite, se proprio proprio deve essere procurata ad un animale, deve essere praticata con il minimo di sofferenza e di violenza nei confronti dello stesso, perché, ne sono convinto, procurare brutalità rende brutali! Ed essere brutali, mi chiedo, non aiuta nel capire empaticamente il processo necessario che ci attende per il futuro nel percorrere la strada verso la ricerca della sostenibilità ambientale.

_____

Foto: la foto riporta la scena di un incidente avvenuto qualche tempo fa a Madrid dove il toro ha incornato il torero Jimenez Forte. Si noti il copioso sangue che fuoriesce dalla bocca del toro e che dimostra inequivocabilmente le emorragie che le spade infilzate nel dorso provocano all’animale e la sofferenza atroce a cui viene sottoposto.

Io freno anche per i ricci

È oramai primavera inoltrata e i ricci (1), dopo essere usciti dal letargo ai primi caldi soli, sono nel pieno della loro attività. I ricci sono animali notturni caratterizzati dalla presenza di aculei (ben 6-7 mila) nella parte superiore del loro corpo, evoluzione dei peli per scopi di difesa dai predatori.

Questi aculei rappresentano la loro fortuna evolutiva ma anche la loro condanna moderna. Infatti sono talmente efficaci contro i predatori che l’animale, in caso di pericolo, ha sviluppato l’istinto di appallottolarsi e di mettere la testa sotto il ventre per rimanere lì. Fermo. Ad aspettare che il pericolo se ne vada.

Purtroppo i pericoli moderni per i pochi ricci superstiti in un ambiente fortemente antropizzato e sottoposto ad agricoltura intensiva com’è quello delle nostre campagne, non sono più in larga parte i rapaci o i piccoli carnivori. Tali pericoli sono invece rappresentati dagli autoveicoli che sfrecciano sempre più numerosi e sempre più veloci nel nostro reticolo stradale urbano.

Per questo e per evitare inutili stragi, a chi per strada mi sta dietro dico di fare attenzione perché… io freno anche per i ricci!

P.S. Scaricate il cartello, stampatelo e attaccatelo sul vetro della vostra auto per segnalare che anche voi frenate per i ricci.

_____

(1) Il riccio è un mammifero notturno appartenente alla specie degli Erinaceidi caratterizzato dalla presenza di aculei sulla parte superiore del corpo che fungono da sistema di difesa dai predatori. l riccio è un animale onnivoro la cui dieta include insetti, lumache, rane, uova di uccelli e vari vegetali. Ama la frutta, i vermi e tutti gli animaletti che popolano il sottobosco. Può arrivare a mangiare uccelli di piccola taglia, topi e serpenti. Il riccio può anche affezionarsi alle persone e, per questo, può vivere anche in ambienti domestici.

Foto: il corpo di un riccio investito per strada – foto di Matteo Di Nicola

Patè de fois gras. Slurp!

Quando vedo un video come quello di Animal Equality sull’allevamento delle oche destinate alla produzione del paté de fois gras (paté di fegato d’oca o di anatra) (1), penso che l’unico VERO animale presente sulla Terra sia l’uomo.

La nostra consapevole brutalità non ha pari. La nostra bestialità nel procurare inutile dolore e sofferenza ad altri esseri viventi non ha pari. La nostra consapevole insensibilità per l’ottenimento di un prodotto non essenziale per la sopravvivenza non ha pari. Il nostro lucido calcolo puramente materialistico non ha pari. Tutto ciò non ha pari nemmeno tra i più sanguinari carnivori del Pianeta, come le tigri, i coccodrilli o gli squali che agiscono istintivamente (senza premeditazione o senza scopi materiali, come il denaro) solo per procurarsi il cibo destinato alla sopravvivenza, loro e del loro clan familiare.

Tornando al video, esso mostra i diversi passaggi produttivi necessari per ottenere il famoso fois gras. Dall’allevamento degli animali in minuscole gabbie, all’alimentazione forzata degli stessi che vengono ingozzati a forza, fino ad arrivare alla loro truce macellazione. Tutto ciò con un unico scopo: procurare agli animali un ingrossamento anomalo del fegato e grandi depositi di grasso nello stesso che gli conferiscono quella consistenza gelatinosa così tanto ricercata dalla gastronomia e dai consumatori.

Il video è stato messa in rete da parte di Animal Equality, l’organizzazione internazionale in difesa degli animali. “Ciò che abbiamo documentato sono scene terribili di animali confinati in minuscole gabbie, affetti da stress e depressione, feriti dal tubo che ogni giorno viene loro spinto con forza nell’esofago [fino anche a farlo sanguinare] per far passare il cibo, oppressi da problemi respiratori e di deambulazione per le abnormi dimensioni raggiunte dal fegato, maltrattati e lasciati morire senza cure” afferma Francesca Testi, portavoce di Animal Equality in Italia. Il tutto senza senso, senza uno scopo importante, direi io. Con il solo oboettivo di accontentare il palato ad un’umanità capricciosa e senz’anima.

Sono certo che la nostra sopravvivenza futura dovrà passare inevitabilmente anche attraverso il rispetto degli animali. Boicottiamo il paté di fois gras e aderiamo con partecipazione alla campagna di sensibilizzazione di Animal Equality.

_____

(1) Wikipedia riporta che il fois gras è definito dalla legge francese come “fegato di anatra e di oca fatta ingrassare tramite alimentazione forzata”. […] L’alimentazione forzata induce una crescita abnorme del fegato ed un aumento di grassi nelle cellule epatiche noto come steatosi. Questo fenomeno è stato interpretato come un adattamento naturale da alcuni esperti, ma come una vera e propria patologia, la steatosi epatica, da altri.

Video: ATTENZIONE: alcune immagini contengono scene di violenza esplicita e potrebbero urtare la vostra sensibilità.

I leoni non sono animali violenti (2)

Il video dove Kevin Richardson (1) abbraccia i suoi leoni è commovente e dimostra che, con il rispetto, con la comprensione e con la giusta empatia basata sulla fiducia nei loro confronti, anche animali carnivori selvaggi come i leoni e le iene (biologicamente progettati ed evoluti per attaccare ed uccidere altri esseri viventi) possono dimostrare affetto verso gli esseri umani, senza aggressività e violenza gratuita.

Naturalmente quello che fa Kevin Richardson risulta essere una cosa molto pericolosa non comune che non deve essere ASSOLUTAMENTE messa in pratica da chi non abbia profonda conoscenza degli animali selvatici. Dal video, però, si capisce che con la giusta dose di rispetto reciproco, evitando forzature per scopi di divertimento attraverso addestramenti innaturali, si possono stabilire con gli animali selvatici legami di “amicizia” molto profondi.

_____

(1) Kevin Richardson, dopo essersi laureato in anatomia e fisiologia, ha iniziato a lavorare in un parco sudafricano che accoglieva leoni. Da allora la sua vita è totalmente cambiata perché, attraverso un metodo particolare di approccio ma anche attraverso un indubbio talento personale, ha iniziato ad instaurare con gli animali selvatici dei rapporti unici. Questo gli ha permesso anche di divulgare lo stato di grave pericolo in cui versano i leoni in Africa, dove se ne contano dai 15 ai 30 mila esemplari, numeri in forte calo rispetto ai decenni passati. Kevin Richardson è fondatore dell’associazione “The Lion Whisper” che si occupa di proteggere i leoni ed altri animali selvatici ed attualmente gestisce in Sudafrica una riserva privata: il “Wildlife Sanctuary”.

Una cintura… ecologica

In merito al recente ritrovamento di alcuni lupi uccisi a fucilate o massacrati a bastonate in Maremma, il giornale toscano “La Nazione” titola: “Lupi uccisi: è una guerra, non una caccia. Sospetti sugli allevatori di ovini”. Il problema – sempre secondo il giornale in questione – sono le migliaia di pecore trovate morte sgozzate o agonizzanti che hanno decimato produzione e portafogli di chi aveva nell’allevamento degli ovini l’unica fonte di sussistenza e che hanno spinto gli allevatori a passare ai fatti non rispettando più la legge o non tenendo conto dei progetti provinciali di protezione delle greggi dagli attacchi del lupo. “L’abbattimento dei lupi – ha osservato Luca Sani, Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera – è motivo di seria preoccupazione. Tuttavia sarebbe da irresponsabili tenere la testa sotto la sabbia e non riconoscere che questa prassi rappresenta un segnale preoccupante dell’esasperazione degli allevatori”.

La notizia che ho descritto dimostra oramai una cosa che penso da tempo: la convivenza tra uomo e animali selvatici è oramai divenuta IMPOSSIBILE ed è un’utopia pensare, anche attraverso i più avanzati progetti ecologici e naturalistici, di poterla in qualche modo realizzare. Tutte le iniziative, anche se sembrano funzionare nel breve periodo, poi, con il passare del tempo, dimostrano lacune e scontri irrisolvibili tra uomo e animali. Lo dimostrano gli attacchi degli agricoltori nei confronti dei lupi in Toscana. Ma anche quelli nei confronti degli orsi in Trentino o in Germania. Per non parlare di quelli nei confronti degli elefanti e dei rinoceronti in Africa oppure quelli nei confronti di altri animali selvatici in giro per il mondo che non rientrano nella nostra dimensione comunicativa e che, pertanto, non percepiamo.

I motivi di tutto ciò sono molto semplici da comprendere: l’uomo, con i suoi 7 e passa miliardi di individui e con tutte le attività economiche ad essi correlate, si sono oramai spinti negli angoli più remoti del Pianeta, tanto da entrare in conflitto anche con ecosistemi periferici, come possono essere quelli delle montagne, della savana, della foresta più profonda e addirittura dell’Artide e dell’Antartide. Il rapporto “pacifico” che ancora vagamente perdura tra uomo e animale selvaggio è quello all’interno dei parchi naturali, ma è mediato sempre dagli interessi economici rappresentati dai turisti. Appena questi ultimi spariscono, vengono a mancare anche gli interessi per gli animali, che in pochi anni vengono a soccombere sotto l’aggressività (e la capacità omicida dovuta alle armi da fuoco) dell’uomo.

Dal momento che la biodiversità è assolutamente da difendere per preservare la sopravvivenza dell’uomo sulla Terra e dal momento che per difendere la biodiversità si devono preservare gli ambienti e gli animali selvatici, penso che l’unica strada che si possa percorrere a tale riguardo sia quella di creare delle cinture ecologiche (1) terrestri e marine sparse su tutto il Pianeta, interconnesse tra loro come una sorta di rete globale. Da tali cinture ecologiche deve essere tassativamente escluso l’uomo e tutte le sue attività economiche, senza deroga alcuna. In esse nemmeno gli scienziati vi dovranno accedere!

Solo così, in qualche centinaia di anni, si potrà sperare di ricreare degli ecosistemi selvatici, insostituibili serbatoi di biodiversità per le generazioni future e per la salute della Terra.

Ogni Paese, ogni comunità, ogni abitante del Mondo dovrà essere disposto a rinunciare a una parte del proprio territorio e ad una piccola parte di pretese economiche per costituire questa enorme cintura ecologica, azione inevitabile per garantire continuità di vita sulla Terra.

_____

(1) Delle caratteristiche tecniche delle cinture ecologiche ne parlerò nei dettagli in un prossimo articolo.

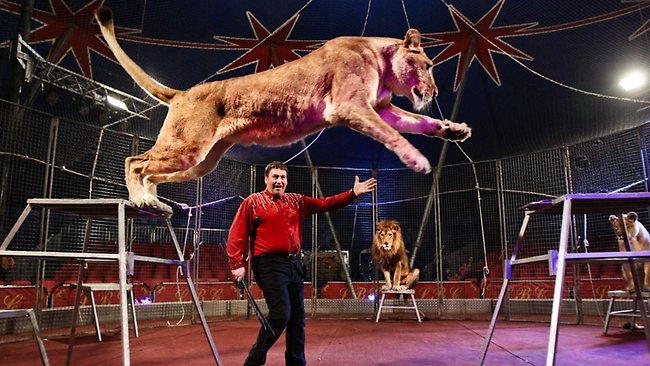

I leoni non sono animali violenti

Nel video è veramente impressionante quanto i leoni facciano al loro domatore durante uno spettacolo circense in Ucraina. Lo attaccano con una forza brutale e non desistono, nonostante le ripetute bastonate e i getti d’acqua ricevuti.

A dispetto dei commenti e dell’opinione comune, spesso frutto di pregiudizi o di antropocentrismo, i leoni non sono animali violenti. Sono solo animali carnivori selvatici.

Lasciamoli nel loro ambiente naturale (e difendiamoli lì dall’estinzione) evitando di usarli per stupidi spettacoli dove viene brutalmente violentata la loro indole.

Nell’ambito del divertimento boicottiamo tutti gli spettacoli con animali vivi!!! Non sono necessari per la qualità delle esibizioni e creano solo inutile sofferenza che spesso sfocia in violenza e aggressività.

_____

ATTENZIONE: alcune immagini contengono scene di violenza esplicita e potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Salva un agnello

È semplicemente disumano fare ad un essere vivente quello che è ben documentato dal video di Animal Equality. In particolare – per chi è genitore può ben capire – se fatto ad un cucciolo.

Che cittadino, che genitore, che compagno, che educatore potrà mai essere colui che maltratta gli animali o che consente ad altri di farlo?

Oltre a chiedere comportamenti etici all’industria della carne, limitiamone fortemente anche il consumo. Ne beneficerà l’ambiente e, soprattutto, la nostra salute!

_____

Foto: www.campaniasuweb.it

Video: Salva un Agnello – ATTENZIONE: alcune immagini contengono scene di violenza esplicita e potrebbero urtare la vostra sensibilità.

Le tartarughe di Mondello

Mi riferisco proprio a quella Mondello, la “spiaggia” di Palermo, dove si riversano migliaia e migliaia di turisti e migliaia e migliaia di locali, concentrati soprattutto nei fine settimana.

Quest’estate, a Mondello, ci siamo andati anche noi per rilassarci e rinfrescarci da una calda giornata trascorsa a visitare la città. Nella spiaggia che abbiamo scelto e nella quale abbiamo mollemente adagiato le nostre stanche membra siamo rimasti colpiti da una strana e inusuale (per il luogo) rete metallica segnalata da alcune bandiere del WWF. Alla nostra richiesta di informazioni in merito ci è stato risposto che si trattava di un luogo dove, qualche settimana prima, una tartaruga marina aveva deposto alcune uova.

Proprio li, in mezzo a tutti e a tutto!

Dai giornali apprendo che finalmente le uova si sono schiuse. Ai piccoli auguro buon viaggio e lunga vita…

Foto: il nostro pomeriggio a Mondello (PA)

Ah, la caccia

Come ogni autunno è tempo di apertura della caccia e per chi si occupa di sostenibilità ambientale parlare male della stessa è come sparare sulla Croce Rossa. Troppo semplice!

Nella realtà dei fatti, se vogliamo ragionare in termini di bioimitazione, si deve osservare che in natura esiste il fenomeno “caccia”. Anzi, la natura è permeata proprio dalla caccia – e dalle tecniche di elusione del cacciatore – visto che un buon numero di specie animali sono carnivore e si nutrono di altri animali tendendo loro agguati, rincorrendoli, ghermendoli dall’alto, avvelenandoli e aggredendo i loro piccoli. La caccia, in natura, non è poi effettuata solo per nutrimento, ma è anche allenamento e istruzione dei piccoli senza alcuna connessione con il concetto, tutto umano, di morale.

Se la analizziamo solo da questo punto di vista la caccia dell’uomo, praticata per ragioni ludico-sportive all’interno di un alveo di regole normative e pseudo etiche, è un giochino di solito poco cruento che prevede la morte, normalmente immediata, dell’animale cacciato.

Ma allora, se così stanno le cose, perché parlare della caccia in senso negativo? Le ragioni fondamentalmente sono quattro:

- la caccia sportiva viene effettuata con metodi (armi da fuoco, spesso a ripetizione) che danno scarse possibilità di difesa agli animali;

- la caccia sportiva provoca disequilibri agli ecosistemi attraverso l’introduzione di specie alloctone che minacciano la biodiversità;

- la caccia sportiva non è in grado di selezionare gli animali più deboli;

- la caccia sportiva è pericolosa per chi desideri frequentare gli ambienti naturali per altri scopi.

In natura esiste il concetto di caccia ed esiste la capacità di difesa dall’animale cacciato. Le due cose corrono parallele e, alla modifica dell’una, si verifica subito il cambiamento dell’altra fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio. Questa è l’evoluzione. L’utilizzo, nella caccia sportiva attuale, di armi da fuoco che spesso sono anche a ripetizione, non dà possibilità di difesa agli animali e non ne consente una sana evoluzione ma solo una generalizzata “paura”, uno stress continuo nei confronti di un fenomeno dal quale non riescono a trovare adeguate contromisure strategiche. Si pensi ad un fucile che spara da lunga distanza e che non consente all’animale di annusare, di percepire o di vedere il pericolo.

Data l’enorme antropizzazione del territorio italiano, la caccia viene svolta in ambiti circoscritti e, per questo, depaupera senza criterio una certa specie all’interno di un ecosistema quasi chiuso. La conseguenza è la necessità di reintrodurre animali da allevamento che spesso provengono da altri luoghi e hanno caratteristiche genetiche o comportamentali non adatte all’ambiente specifico. Gli esempi, a tale proposito, possono essere numerosi e riguardano sia la perdita totale di una specie (es. la lepre appenninica quasi estinta dall’introduzione della lepre europea) o la proliferazione, attraverso gli incroci, del patrimonio genetico di una specie – come il cinghiale europeo – che ha caratteristiche diverse di grandezza e di prolificità rispetto a quello locale italiano.

La caccia sportiva, poi, vista la tecnologia che la caratterizza soprattutto in termini di armi e di aggressività dei suoi praticanti, ha fatto normalmente perdere al cacciatore la capacità di studiare e di vedere in profondità la natura che lo circonda. Egli, pertanto, non è in grado di riconoscere l’animale ferito o malato e riesce a fare solo in misura limitata ciò che in natura si verifica normalmente: la selezione dell’animale debole nonché di quello geneticamente non predisposto all’attenzione o ad una determinata strategia di caccia. Infine la caccia sportiva, per la presenza di armi da fuoco molto potenti e per la scarsa “educazione” dei cacciatori, non consente di vivere senza pericoli gli ambienti naturali per scopi diversi dalla stessa. Questo impedisce che i cittadini possano godere liberamente della natura e ne possano apprezzare anche elementi culturali ed educativi che esulano dal mero utilizzo della stessa per l’ottenimento del cibo o delle risorse naturali.

Al di là dell’etica, quindi, anche la natura e i meccanismi che ne regolano il corretto funzionamento penalizzano la caccia sportiva e l’insostenibilità ambientale (e civile) che essa provoca.

_____

Video: Caccia in deroga

Foto: www.chiaracremonesi.it

E se fossimo noi le locuste?

Che schifo tutti quegli insetti che ti si posano sui capelli, che ti colpiscono il viso, che ti si attaccano ai vestiti e che divorano tutti i vegetali che trovano sul loro devastante cammino. Un vera e propria piaga. Di dimensioni… bibliche!

Periodicamente accade che qualche area del mondo sia funestata da enormi masse di locuste che devastano tutto quello che trovano sulla loro strada e che, spesso, determinano terribili carestie, malnutrizione e morte. Gli enormi sciami volanti che quasi oscurano il cielo sono la parte più evidente del fenomeno ma l’aspetto peggiore è quando gli animali si posano a terra e iniziano a muovere instancabilmente le loro mandibole: cra, cra, cra…

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Nel mio immaginario ho sempre pensato che tale fenomeno fosse da combattere con qualsiasi mezzo, chimico e non. Con il passare del tempo, però, approfondendo la mia conoscenza sulle relazioni (spesso malate e corrotte) che l’umanità contemporanea ha con il Pianeta (1), ho iniziato a capire che la nostra visione parte dal solo punto di vista antropocentrico: noi siamo le vittime del fenomeno e loro (le cavallette) rappresentano i cattivi.

Proviamo a ribaltare la questione e a chiederci provocatoriamente: “E se fossimo noi le locuste?”.

In fin dei conti, come loro, ci muoviamo individualmente ad esplorare territori e, trovata abbondanza di risorse, arriviamo in massa. Quando siamo in tanti iniziamo ad incidere pesantemente sugli ecosistemi consumando acqua, risorse alimentari, materie prime, tagliando e bruciando legna, uccidendo animali ed emettendo rifiuti e scarti di vario tipo nell’ambiente circostante. Raggiunto l’apice del nostro sviluppo in un certo territorio e, magari, avendo esaurito le risorse, quando ce ne andiamo lasciamo distruzione e morte. Di ciò la storia ne è testimone in numerosissimi episodi, anche piuttosto recenti.

Questa, molti, la chiamano “civiltà” ma si potrebbe iniziare a considerarla “piaga”, come quella delle locuste.

La bioimitazione si propone un approccio nuovo nei confronti della natura. Un approccio che, culturalmente, superi l’atteggiamento di devastazione e che miri a realizzare con il Pianeta una relazione biunivoca di do ut des. Una relazione che si muova su un’ampia conoscenza dei meccanismi di funzionamento della Terra e che sia in grado di coniugare economia, benessere e mantenimento nel lungo periodo delle risorse ambientali.

Solo così potremo pensare di aver sconfitto veramente la piaga delle locuste!

_____

(1) Dalle origini della civiltà umana, con il passare del tempo, questa relazione si è fatta via via sempre più malata e corrotta.

Foto: “La Stampa”; Luca Benatelli

L’Isola di Lord Howe

Il nome dell’Isola di Lord Howe non evoca, ai più, praticamente nulla.

Potrebbe essere indifferentemente lo scoglio di un freddo lago della Scozia, un’isola-faro della remota Alaska oppure – come in effetti è – una minuscola isola abitata da 350 individui posta in mezzo all’Oceano Pacifico, a 600 Km dalla costa est dell’Australia. L’Isola di Lord Howe è quel che rimane di un enorme vulcano emerso dalle acque del mare circa 7 milioni di anni fa. Essa, nelle ere geologiche, non è mai venuta in contatto con la terra circostante e, per tale ragione, è caratterizzata da un’abbondante biodiversità perché tutto ciò che la abita vi è arrivato spinto dal mare o dal vento e, così isolato, ha avuto un’evoluzione propria in totale solitudine. Ciò significa niente mammiferi (a parte alcuni pipistrelli), niente anfibi (perché molto sensibili all’acqua salata) ma, per il resto delle specie, vi è abbondanza e, soprattutto, endemicità. Poco meno della metà della sua flora è endemica come 15 specie di animali terrestri, in particolare uccelli e insetti, che hanno perso nei secoli la capacità di volare a causa dell’assenza di predatori di grossa taglia presenti sull’isola.

L’Isola di Lord Howe è stata scoperta per caso solamente nel 1788 da una nave che aveva perso la rotta di ritorno dall’isola Norfolk e, stranamente, è stata risparmiata anche dai polinesiani nei loro numerosi viaggi in lungo e in largo nell’Oceano Pacifico. Questo ha fatto sì che si sia quasi del tutto preservata la biodiversità, anche se i coloni che in questi ultimi due secoli l’hanno abitata hanno introdotto topi, gatti, civette, maiali e capre, involontari predatori o competitori con la fauna autoctona, tanto da determinare comunque alcune importanti estinzioni.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Purtroppo tra le specie dell’Isola di Lord Howe estinte figura(va) anche il Dryococelus australis, un grande insetto di colore bruno scuro brillante, senza ali, lungo circa 12 cm e dal peso di circa 25 grammi (addirittura uno dei più grandi insetti al mondo). Dal quel poco che ne sappiamo è un animale notturno che di giorno ha comportamenti gregari e vive nelle cavità degli alberi mentre di notte si sposta sui rami per nutrirsi delle loro foglie. L’insetto presenta un evidente dimorfismo sessuale: il maschio è più piccolo della femmina, ha le antenne più lunghe, l’addome più sottile e corto e presenta delle enormi coxae (cosce) sull’ultimo paio di zampe.

Prima dell’arrivo dei ratti sull’isola i Dryococelus australis erano così numerosi che si potevano trovare un po’ dappertutto. In seguito la popolazione cominciò a declinare tanto che, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, non se ne rinvenivano più e la specie venne dichiarata ufficialmente estinta.

Solo nel 1964 il rocciatore David Roots, mentre si arrampicava sulla Piramide di Ball (poco più di uno scoglio disabitato quasi privo di vegetazione arborea situato a 25 Km a S-E dell’Isola di Lord Howe), vi trovò quasi in cima i resti di una femmina di Dryococelus australis, morta da poco. Spedizioni successive riuscirono a trovare altre tracce del raro insetto ma fu solo nel 2001 che una spedizione australiana fu in grado di trovare qualche decina di esemplari di Dryococelus australis, di cui ne presero due coppie per tentare un programma di riproduzione.

Di questi quattro esemplari, superate le iniziali difficoltà di riproduzione in cattività, ora ce ne sono circa 9.000, una parte dei quali sono pronti per ritornare sull’Isola di Lord Howe e di riprendere quel posto che avevano di diritto e che la superficialità, la scarsa cultura e l’incuria umana hanno contribuito a estinguere.

La reintroduzione del Dryococelus australis sull’Isola di Lord Howe sarà sicuramente un successo: l’isola è piccola e gli animali alloctoni introdotti dai coloni sono stati e saranno facilmente eradicati. La quasi estinzione di questo insetto, però, chiarisce un aspetto molto importante sulla biodiversità e sulla specializzazione locale. La biodiversità rappresenta un importante punto di equilibrio in un dato “Sistema”, che si raggiunge in migliaia di anni. Tale equilibrio, che è dinamico in quanto varia lentamente nel tempo a seguito di diverse sollecitazioni, è molto vulnerabile a forti pressioni esterne (es. arrivo in massa di animali, tra cui anche l’uomo). Se tale equilibrio viene fortemente perturbato il “Sistema” va in sofferenza e non è più in grado di funzionare armonicamente perché tutte le specie animali e vegetali sono profondamente interconnesse e il corretto funzionamento dell’una incide su quello delle altre, in una miriade di relazioni reciproche.

Prendendo spunto dall’Isola di Lord Howe si può osservare il fatto che la difesa della biodiversità locale e delle profonde relazioni tra le specie viventi deve essere un caposaldo anche nel sistema delle società umane evolute e dell’economia capitalistica perché da essa dipendono aspetti, in parte chiari in parte ancora sconosciuti, che possono incidere profondamente sia sul buon funzionamento del “nostro” sistema umano, sul corretto utilizzo di energia e di uso delle materie, sulla depurazione della terra e dell’acqua dagli scarti nonché, in definitiva, sulla salute globale del Pianeta. Di cui tutti noi, poveri o ricchi, religiosi o atei, imprenditori od operai, intellettuali o stolti facciamo parte.

_____

Foto: Wikipedia; Insettostecco.it

66 milioni

Con i suoi 66 milioni di tonnellate prodotti nel 2012 il pesce allevato ha superato la quantità del manzo allevato (63 milioni di tonnellate annue). Ad incidere fortemente su questo superamento e sul trend in crescita del consumo di pesce è l’allevamento ittico cinese che, da solo, copre il 62% della produzione mondiale.

I dati sono riportati dalla rivista inglese “New Scientist” che, anziché sottolineare solamente gli aspetti positivi riferiti a tale dato (minore deforestazione, minore emissioni di metano, uso poco efficiente delle risorse agricole legate alla produzione della carne e minore sfruttamento degli stock ittici oceanici), evidenzia, citando un rapporto dell’Earth Policy Institute di Washington, che la pescicoltura può rappresentare anche una grave minaccia per gli ecosistemi. I motivi di preoccupazione per tale minaccia sono rappresentati dal fatto che spesso, per ragioni puramente commerciali o di moda alimentare, vengono allevate le specie “sbagliate”, quelle cioè che hanno il maggior impatto sull’ambiente.

Le specie “sbagliate” sono quelle carnivore (come il salmone, il branzino o il tonno) che, per essere nutrite, necessitano di animali o mangimi prodotti con pesci più piccoli, pescati in mare aperto. Ecco che così si ripropone il problema che si desiderava (o sperava) risolvere: quello della pesca insostenibile e del depauperamento degli stock ittici oceanici.

Le specie “giuste”, invece, sono quelle tipiche dell’allevamento cinese che, una volta tanto, rappresenta un elevato standard di sostenibilità ambientale. Esso è principalmente basato sull’allevamento della carpa argentata o di specie simili che, vivendo nelle risaie ed essendo essenzialmente vegetariane, possono nutrirsi di erbe, plankton e detriti organici e possono avere un limitato impatto ambientale. Anzi, possono addirittura limitare l’inquinamento delle acque dove sono presenti e migliorare le produzioni agricole.

I dubbi e le preoccupazioni che caratterizzano l’allevamento del pesce fanno emergere un concetto molto importante che la bioimitazione si propone di analizzare, di comprendere e di risolvere: in natura tutto è collegato da una serie infinita di relazioni che interessano le specie viventi, l’equilibrio del Pianeta, la salute e il benessere degli esseri umani. Se tale rapporto viene fortemente e malamente perturbato può dare origine a effetti o reazioni a catena che possono manifestarsi anche in ambiti e con modalità non del tutto prevedibili.

Pertanto perdere (o mettere fortemente a repentaglio) gli stock ittici dei mari potrebbe non solo mettere in difficoltà l’approvvigionamento di proteine animali per una elevata percentuale di popolazione mondiale ma potrebbe avere anche effetti sugli equilibri biochimici degli oceani che ora facciamo fatica a comprendere appieno.

Il cibo, come le lingue, le culture e il sapere è stato ed è in continua evoluzione. Facciamo in modo che possa essere, anziché una fonte di problemi da risolvere, un importante mezzo per la salvaguardia del Pianeta.

_____

Foto: Il Fatto Alimentare

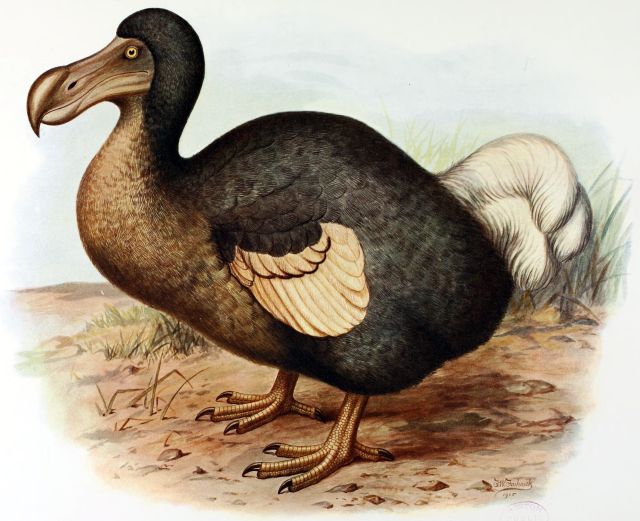

Che fine ha fatto il dodo?

Il dodo (Raphus cucullatus) era un uccello dall’aspetto particolare: goffo, incapace di volare, con un enorme e ingombrante becco dalla punta ricurva. Uno strano mix tra un gabbiano, un’anatra e un tacchino.

Originario dell’isola Mauritius (un’isola appartenente all’arcipelago delle Mascarene, ubicate a est del Madagascar nell’Oceano Indiano), il dodo si era evoluto in un ambiente che non aveva avuto contatti con altre terre per decine di milioni di anni. Priva di mammiferi predatori l’isola divenne l’habitat adatto per molti uccelli, alcuni dei quali, nel tempo, persero addirittura la capacità di volare.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Con l’arrivo, nel 1598, dei coloni olandesi le cose cambiarono molto rapidamente per questi uccelli terrestri e, in particolare, per il dodo. Nonostante la sua carne non fosse particolarmente commestibile in quanto dura e dal gusto amaro, del dodo ne venne fatta da subito una strage, anche perché essi, non abituati a mammiferi predatori, non avevano alcun timore degli uomini.

Alla brutalità e alla violenza gratuite si aggiunse anche la distruzione dell’habitat del dodo per l’introduzione nell’isola di animali domestici (soprattutto cani e maiali) che arrivarono anche nelle zone più inaccessibili e dei topi che divorarono senza pietà pulcini e uova depositate direttamente sul terreno.

Dopo solo poche decine di anni dalla colonizzazione dell’isola il dodo era oramai scomparso e di lui ne rimase un solo esemplare imbalsamato (che qualche anno più tardi fu divorato dai tarli) e ne rimangono ora solamente alcune rappresentazioni pittoriche.

Ma non è finita qui perché, intorno al 1970, alcuni ricercatori si accorsero che un albero molto diffuso sull’isola Mauritius, il tambalacoquela (Sideroxylon grandiflorum, chiamata in passato Calvaria maior), non si riproduceva più. E non lo faceva già da molto tempo. Dopo approfonditi studi ci si accorse che tale problema era direttamente collegato all’estinzione del dodo perché l’uccello era l’unico animale presente sull’isola in grado di rompere il resistente guscio dei frutti e di nutrirsene. In tal modo i semi, ingoiati assieme alla polpa, venivano erosi dallo stomaco e poi espulsi con le feci che davano possibilità agli stessi di germogliare e di contribuire alla prosecuzione della specie. Su tali basi è ragionevole pensare che anche il tambalacoquelala, non avendo più animali in grado di svolgere la stessa funzione del dodo, potrà essere trascinato anch’esso nel baratro dell’estinzione.

La storia del dodo e della pianta ad esso indirettamente collegata (la relazione è stata scoperta solo dopo circa 200 anni dall’estinzione dell’animale!) ci fa comprendere chiaramente come non siano ancora del tutto chiari alla scienza gli effetti sugli ecosistemi di una estinzione di singoli animali o di singoli vegetali, anche se molto probabilmente sono più gravi di quello che si possa pensare.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

In natura tutto è strettamente collegato da relazioni che si mantengono in un continuo equilibrio precario. Una piccola perturbazione determina un piccolo spostamento di relazioni che aggiusta il sistema e lo mantiene stabile. Se, però, la perturbazione è troppo grande e avviene troppo velocemente (ad esempio l’estinzione improvvisa di una specie oppure un evento climatico estremo) le altre specie, che vivono strettamente interconnesse, non riescono ad adattarsi ed avviene una rottura. Prima o poi l’equilibrio precario in qualche modo tenta di ristabilirsi ma i danni al sistema possono essere molto gravi e determinare, a catena, altre perturbazioni in una spirale continua. Così può nascere la desertificazione di un territorio per effetto della perdita della foresta. Così può nascere la proliferazione della zanzara per effetto della perdita dei suoi predatori a causa dei pesticidi. Così può nascere la perdita di una specie vegetale commestibile per effetto dell’introduzione di una specie competitiva più resistente.

Tali relazioni interessano anche l’uomo e le sue attività (si pensi alla funzione impollinatrice degli insetti). Pertanto, anche se la perdita dell’insignificante dodo o dello sconosciuto tambalacoquela possano sembrare insignificanti di fronte al nuovo tablet dallo schermo touch, al nuovo motore diesel da 150 cavalli o alla nuova moda dei leggins, in realtà ci dovrebbero far comprendere come, invece, ci saremmo dovuti e ci dovremmo impegnare fortemente alla loro difesa perché, in gioco, non c’è il nostro divertimento ma la nostra sopravvivenza su questi pianeta verde-blu.

_____

Fonte: Giuseppe Brillante, “L’ecologia spiegata ai ragazzi”, Mondadori (2010)

Foto: Wikipedia – (1) Quadro della testa di un dodo di Cornelis Saftleven (1638): l’ultima descrizione originale; (2) Il famoso “Edwards’ Dodo” dipinto da Roelant Savery (1626).

L’Islanda ha ripreso la caccia alle balene

Greenpeace, la nota ONG ambientalista, sul suo sito internet riporta la notizia che l’Islanda ha da poco ripreso la caccia alle balene nonostante l’esistenza di un divieto alla caccia commerciale delle stesse stabilito dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC – International Whaling Commission).

Sempre secondo quello che riporta Greenpeace, il primo esemplare ad essere catturato è stato un maschio di balenottera comune (Balaenoptera pysalus) lungo più di 20 metri che è stato macellato nel porto di Hvalfjörður, vicino a Reykjavik.

Nonostante il fatto che la balenottera comune faccia parte della lista rossa delle specie minacciate di estinzione redatta da parte del IUCN (International Union for Conservation of Nature), i balenieri islandesi, in pieno disprezzo delle regole e sostenuti dal Governo del loro Paese, hanno intenzione di cacciarne quest’estate addirittura fino a 180 esemplari.

È da notare che la gran parte delle balene catturate in Islanda vengono inviate in Giappone dove, però, il consumo di carne di balena sta progressivamente calando e dove, in massima parte, vengono impiegate per la produzione di cibo per cani. A tale riguardo anche gli operatori turistici islandesi si sono espressi sull’argomento sostenendo che il whale watching porta al Paese decisamente più benefici economici rispetto alla caccia delle balene.

La questione della caccia alle balene è una questione che periodicamente torna alla ribalta e che rivela, a mio avviso, l’assurdità del nostro sistema economico-produttivo. Un sistema predatorio e distruttivo che non ha nessuna capacità di “vedere” (nel senso di osservare e capire) le relazioni profonde della natura, fatta di continui interscambi tra le specie viventi.

Sia ben chiaro che la caccia è un fenomeno assolutamente naturale che non voglio affatto demonizzare per preconcetto, ma farla mettendo a repentaglio una specie già a rischio vuol dire che l’uomo che la pratica non ha nemmeno a cuore il senso della propria sopravvivenza, tipico di ogni specie animale.

Dal momento che Bioimita si interessa di sostenibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi, oltre a sviluppare la cultura e la conoscenza sulla materia, propone anche di boicottare con qualsiasi mezzo l’Islanda per le sue scelte in materia di caccia alle balene perché ritiene possa essere uno strumento commerciale efficace per far cambiare loro strategia.

Il mancato ritorno delle rondini

Si sono appena concluse, con i ballottaggi, le elezioni amministrative per la nomina dei sindaci e delle giunte comunali.

Nella campagna elettorale si è parlato, come al solito, di infrastrutture, di ospedali, di progresso, di piani di assetto del territorio, di patto di stabilità, di servizi, di biblioteche, di concessioni, di mense scolastiche, di sicurezza e chi più ne ha più ne metta.

Nel mio comune nessuno tra i candidati – ma credo che in Italia siano stati molto pochi a farlo – si è preoccupato anche del mancato ritorno delle rondini.

E questo è un grave problema perché se vogliamo veramente intraprendere quella “rivoluzione ecologica” da molti invocata come soluzione alla crisi economica, ecologica e sociale di questi anni, non possiamo tralasciare anche questi temi che sembrerebbero apparentemente insignificanti rispetto alla cassa integrazione, alla chiusura delle attività produttive o ai tagli alla sanità ma che, invece, rispecchiano un nuovo approccio, indispensabile per poterla realizzare compiutamente. La “rivoluzione ecologica” si avrà solo attraverso una radicale modifica dell’atteggiamento culturale e non potrà invece assolutamente realizzarsi se rimarranno inalterate le fondamenta ideologiche che ci hanno portato in questo pantano.

Lucciole

Non so chi abbia stessa fortuna che ho io di avere, in questo periodo dell’anno, le lucciole nel proprio giardino. Sono animali splendidi, effimeri, delicati, anonimi di giorno ma che, al calar del buio, con quel loro corpo nero affusolato, dall’addome producono un fascio luminoso pulsante.

Vederle volare, la sera, è uno spettacolo che toglie di dosso lo stress di una dura giornata di lavoro o le preoccupazioni più diverse.

Le lucciole, però, sono sempre meno frequenti nei nostri giardini o nelle campagne. Per le cause più diverse che sarebbe difficile elencare. Ne è prova la scienza, ne è prova sia la mia esperienza personale sia i racconti di nonni e genitori che narrano di averne viste in grandi quantità nella loro infanzia. Della loro scomparsa ne parlò anche Pier Paolo Pasolini in un articolo del 1 febbraio 1975 pubblicato sul Corriere della Sera.

Mi chiedo se noi, che siamo andati sulla luna (forse!?), che voliamo in poche ore da un paese all’altro, che effettuiamo trapianti di organi, che comunichiamo in tempo reale da un continente ad un altro, ci possiamo permettere di chiamare “progresso” anche la perdita delle lucciole!

La vera green economy non è quella che si autoincensa di perseguire la sostenibilità ambientale senza in realtà mutare nulla rispetto al passato o creando addirittura problemi più gravi ma è quella che si preoccupa, nell’ambito del progresso dell’uomo, anche della difesa di esseri apparentemente insignificanti come le lucciole. Sembra difficile da comprendere ma la nostra sopravvivenza passa anche attraverso la loro difesa.

_____